張偉,EICO聯合創始人&首席策略。曾就職于微軟、網易、金山產品設計團隊, 孵化Weico社交品牌。產品核心論者,產品即戰略,產品即品牌。認為設計是實現產品增長的重要手段。關注領域:新出行方式,新后端算力,新智能硬件,新健康醫療。服務品牌包含摩拜單車、螞蜂窩、魅族、丁香園、蘑菇街、搜狗、谷歌、奔馳、亞馬遜。

作為一家頗為成功的從事服務設計的中國本土公司,張偉帶領的EICO希冀通過高質量的設計去解決實際的問題,所以堅持回到連點成線的理念。“EICO的方法論的起點是一個地基,這個地基就是觸點,我更愿意管自己的設計叫‘觸點設計’。”基于服務設計的文化特質,張偉分析,本地服務設計團隊的獨特優勢在于對今天中國消費者狀態和商業的理解。

《設計》:“服務設計”誕生于20世紀80年代,以管理與營銷層面的服務設計概念形式提出,90年代正式進入設計領域,是一個全新的、整體的、跨領域的綜合性領域,幫助創造新的服務或提高現有的服務,使它們令客戶覺得更加有用、好用、滿意,并且對組織來說更加有效率和效用。能否言簡意賅地闡釋一下您在實踐中所理解的“服務設計”概念?

張偉:在我自己的工作經驗中,服務設計給我的感覺是連點成線,再把線連成面的過程。早期我從事過非常多的工作,其實是在“點”上的,比如某個終端的設計,或者是某個品牌的設計,也可能是視覺或是交互的。但是現在服務設計帶來一個概念,是一個一體化的、多維的,而且是連接性的,把非常多的點連接在一起,并且用這個線組成了更大的一個面,服務范圍更廣域,能夠跟企業的戰略對接,不僅僅是跟消費者對接。

《設計》:EICO design主要涉獵哪些設計領域?

張偉:EICO是做數字產品出身的,線上產品更具體一點比如說APP設計,所有關于屏幕內的用戶體驗的設計,比如手機,車機系統,家電與智能機器人。還有非常多的后端,B端的企業級的應用,甚至還有海運系統、交通系統、銀行等。言簡意賅地講,所有關于屏幕內的用戶體驗的設計,跟數字產品的互動是我們非常擅長的。

第二塊是我們在幾年前開始的一個新業務—實體空間,把真實的物理空間環境中的設計做出來,把具體的設計落到物理空間上去。我們希望把未來的線上的數字產品信息的一個設計和線下空間設計,未來在消費者那端,實際上都是統一的。比如用戶走到一家連鎖的奶茶店或者是一個咖啡館,他上一會兒在線下,被招牌吸引進來,但是用微信來支付,然后他又有了會員卡,有了自己的身份,又拍了張照片分享出去,整個交互體驗從物理環境又回到線上,整個用戶體驗是無縫的。

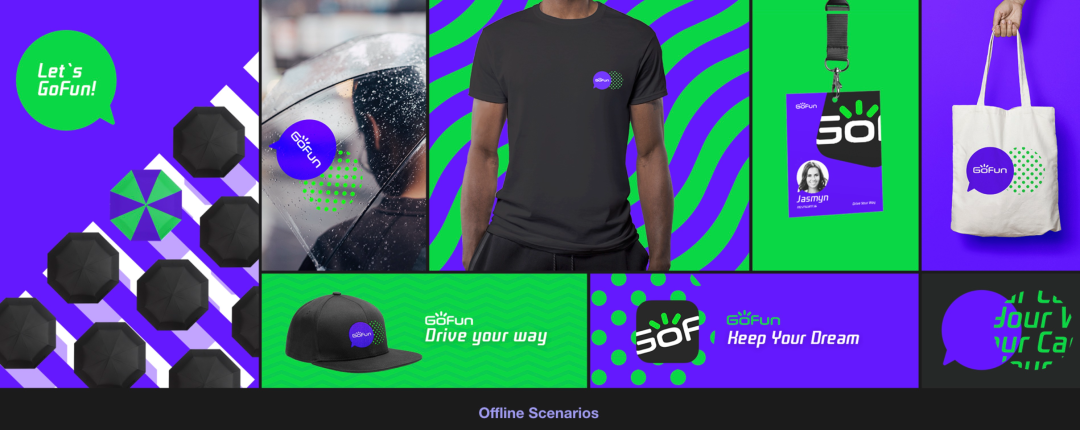

EICO 想提供一種線上和線下通用的體驗設計,在這個過程中包括線上產品、空間設計以及品牌,也就是我們的另一塊業務。這種新形態的公司非常多,他們并不想要原來那種品牌塑造,而是有一些新的數字品牌的訴求,比如摩拜單車、馬蜂窩等都是與EICO合作來打造的新形態的品牌。

線上產品和空間設計看似兩個完全不相關的領域,在做了大量的線上產品之后,我們發現服務的能力其實有自己的邊界的,近兩年在談O2O、新零售這些概念的時候,你會感覺到,消費者在數字空間里面的時間越長,越理解如何在現實空間中去使用自己的時間和享受體驗,越明白為什么要逛商場。

我們希望用同樣一種設計思維和方法論,服務于消費者的全流程的體驗。不管你是在真實的物理環境當中,還是在數字環境中,這套方法論可以把這兩段非常好地融合在一起,同時服務好消費者的兩種狀態。

基于這樣的想法,EICO推進了空間設計業務,很幸運的是我們碰到了曾在世界知名的建筑集團Gensler的中國區設計總監,他也想做新的東西,于是一起打造了一個叫“EICO SPACE”的全新品牌,來作為EICO獨立的空間設計品牌。

《設計》:以您國內和國際多年的行業觀察、創業實踐和商業合作的經驗來看,服務設計與“交互設計”、“體驗設計”、“設計思維”等概念之間是什么關系?

張偉:我自己的理解是服務設計是一個更廣義的概念,它很難被具象化。當每個人談起服務設計的時候,都比較抽象,而且它比較新穎。這個概念雖然被談了很多年,但是即使今天我們和客戶說提供服務設計,客戶即使有一些背景知識,他們的理解也并不一樣,因為內容會涉及到像社會影響、組織影響,甚至是對資源的利用,還包括很多具體細致的設計工作,它太大了,橫向和縱向的面都很廣,所以,我更覺得它是一個可能引導大家去的方向,但它很難用這“服務設計”這個四字詞就說明白。但真正組成服務設計的這些元素,我們其實希望連點成線,然后連線成面,而不是一上來就先說我們想賣給你一個概念——服務設計,然后說這個概念下你應該做什么。

這也特別符合中國國情,自下而上地推進。你要先解決實際的問題,然后去解決眼前的東西,因為當你解決完非常多問題,很有可能你邁向下一個目標的時候,就會發現你的市場環境、競爭的策略、消費者,甚至一些文化的傾向性都發生了變化,不再是你初期設想的那種狀態,都是動態性地在變化。所以我理解要區分服務設計和交互設計的話,交互設計以及線上產品更微觀,它們是點,但是解決實際問題,服務設計更愿景、更抽象一些。可以說是用交互設計和體驗設計來達成服務的目的和效果。

《設計》:“服務設計”概念進入中國以來是否有中國特色的解讀和發展?

張偉:肯定是有的。很多設計概念初期都是被一些設計機構、設計組織以及媒體介紹到中國來并進行推廣的。服務設計在中國發生,我自己的感受是來自于兩端:第一個是我們特別明確地感受到客戶在要更多東西。當我們已經服務好,線上產品和品牌都可以了,客戶就提出來,“能不能來幫我們做線下的店?”“能不能幫我做一個工業設計?”甚至“能不能幫我想一下會員運營的機制?”他會要更多東西。雖然他說不出這個叫“服務設計”,但是他知道他的商業運營需要被設計了。當客戶在描述一些非常具體的困難時,看似雜亂無章的很多點,但是他又全都需要,其實就是設計圈講的服務設計。不一樣的地方在于,并不能把今天我們所理解的服務設計分地介紹給客戶,我們今天遇到的客戶客戶是非常實際的,大部分仍然是解決基于某個點再延伸到另外一些點上的問題,并不需要一個系統性的宏觀性的解決方案。不否認部分大企業是需要服務的頂層設計的,但大部分中小型企業解決的還是一步一步往前走的問題。

在中國的一些特色還是解決眼前問題,解決生存與增長問題。我感覺歐美企業的的系統構架、接受程度以及對于設計的理解和設計教育這塊,比國內還是要超前很多。所以當這個概念被介紹到他們的客戶或者市場的時候,大家是有非常充分的理解和準備的,他們知道自己的預期是什么。但“預期”這個詞在今天中國服務設計領域是無法達成的,所以服務設計就很難以其在歐美的狀態被同樣照搬到中國,我更認為它在中國的狀態可能是一種自下而上的路徑。

《設計》:服務設計著重通過無形和有形的媒介,從體驗的角度創造很好的概念。從系統和過程入手,為用戶提供整體的服務。請您描述一下EICO DESIGN所實踐的“服務設計”流程和方法。

張偉:我們想通過設計解決實際問題,所以堅持回到連點成線的理念。因為服務設計今天被介紹到中國或者被大家接受的前提是它能解決問題。我相信曾經有過非常多的概念,它們沒有解決問題,也就慢慢消失在大家的眼界里了。服務設計是個非常好的概念,也是一個正確的方向,我認為它需要通過點的方式被介紹給大家。EICO的方法論的起點是一個地基,這個地基就是觸點,我更愿意管自己的設計叫“觸點設計”,而不是服務設計。因為在客戶方面,他需要線上的觸點與線下的處理,這些觸點可以被想象成金字塔的最底層,觸點的上一層有非常多的載體來承載觸點,比如說空間,像與EICO合作的“三頓半”和“魚眼咖啡”就特別典型,他們的物理空間就是一個載體,同時還有小程序,虛擬空間里面也是個載體,在每一個載體當中所承載的觸點是不一樣的。

這就是金字塔再往上一層的載體,載體之上裝的不是冷冰冰的數據,而是重要的業務,一定要把客戶端的業務拉到這里邊來。在金字塔里,特別看重就是業務這一層,再往上走一層是業務與場景,這兩層一個向內看,一個向外看。向內,要對一個企業的業務循環有特別充分的理解,你有什么獨特的資源?在市場差異化如何?對外,要看消費者的場景,消費者有什么樣的訴求?這兩層的在服務載體上被滿足了,再往金字塔的更上層走,快到塔尖的位置,就是品牌思維。對于一個企業來說,消費者既不需要理解觸點,也不需要理解載體,更不需要懂業務,他清楚是自己的場景,為什么會選這杯奶茶而不選那杯咖啡,是基于品牌的認知。無論是我們今天所設計的復雜的交易系統還是流量體系觸點的分析,消費者只有一個認知—你的品牌和產品。再往上走提煉成一個寶塔尖,把品牌凝煉成符號,消費者最終記住的甚至可能都不是你的品牌而是你的色彩,像橙色的摩拜單車和綠色的美人魚。

在寶塔的頂端就只有符號,但是在巨大金字塔底端延伸著成百上千個觸點,就是剛才說的這種服務的觸點設計,這樣就構成了EICO的金字塔體系。在這個金字塔體系里邊,根據不同的業務可以填進不同的模塊。如何把每一個品牌的這些棋在地圖上擺好,是我們的任務,還包括每一個放上去的東西如何再往深入的去被設計,比如說APP,注冊流程,開包體驗,售后服務等,每一個點往下走都是一個更深的設計問題。

通過這樣的方法,能夠將消費者頭腦中的一個品牌的符號、對品牌的認知和他每一天看到、接觸到你的產品,連接在一起,統籌地去看。但是同時,我們實踐的方法又是從觸點開始的,并不是說先對客戶說,說你應該具備什么樣的能力,應該具備什么樣的一個網絡,而是從他的需要的、還沒有被滿足的觸點開始,把這些觸點先做好,然后逐層把金字塔搭起來。這是一種自內而外的方法。

《設計》:2000年,第一家服務設計公司(Live Work)出現在美國。EICO design作為中國本土成長起來的用戶體驗設計公司,面對國內市場有什么獨特優勢?

張偉:從現在中國市場中設計咨詢公司的構成以及他們的本土客戶與對外客戶的收益比例,可以看到,本土公司是絕對占主流的。

是因為文化不僅僅是語言,它是對于就本土消費者心智的理解。我們每天做的產品都是每天自己使用的,這是一個巨大的區別。這點區別能夠讓團隊設身處地地站在本土消費者角度去思考應該如何去做設計,什么是好的產品,因為對于好產品的定義,在中國和歐美可能是不完全一樣的,市場階段也是不一樣的。所以我想本地團隊的獨特優勢在于第一,對今天中國消費者的理解,包括消費者處于什么樣的狀態,中國的年輕人在用什么樣的產品。不管是線上還是線下的品牌,我們都是在一線。

我們曾做的一個叫“快易檢”的基層醫療的項目,為此團隊深入到了福建、廣州最偏遠的基層城鎮鄉縣,去了解如何解決基層幾億農民的醫療問題,其實那是真正的最大眾的中國消費者基盤,他們的體驗才是真正決定了應該如何做這個小程序,如何刷這個標語,如何跟鄉鎮醫生合作,如何印一本冊子。

對于EICO很重要的一點是,項目真正深入到了中國的“毛細血管”里,讓我們有機會能夠看到今天的中國在不同的層次上都處于什么樣的階段,這是EICO的一個先天的優勢。而且當來自全國城市的設計師回到自己的家鄉,帶這種商業產品的理解去看他們原來的生活的時候,會有更深刻的理解,這都是非常獨特的本地設計團隊的優勢。

第二個優勢是對于商業的理解。EICO 不僅僅做設計咨詢業務,我們自己也創業。Weico系列產品也拿到了不少融資,后來Weico被新浪并購了,團隊繼續做社交相關產品,它也曾經做成是新浪微博最大的第三方客戶端。這些都幫助我們對于從資本層面,還有今天在創業市場有更深刻的理解。EICO會關注4個領域:零售,健康,出行,智能。這4個領域里EICO團隊都有比較深的理解。

每次與客戶合作,我們都會深入的理解企業業務,而不僅僅是看消費者側。而且我們認為對于業務的理解深度甚至更重要,在某種程度上今天對于業務的理解,能夠更好的將企業的優勢通過設計發揮出來的根本。因為在非常多的市場中所看到的消費者畫像是趨同的,但是在企業內部優勢上,差異性是巨大的。

所以在企業內部的理解上,這是第2個也是對于本土企業理解的一個優勢。然后如果再說第3點的話,就是一家公司的文化,又回到剛才說的連點成線這個問題,EICO是一家比較相對比較低調,希望去解決實際問題的公司,這是EICO持續的理念,用高質量的設計去解決實際問題的工作。我們可能比較少去拋出特別大的概念,但會根本解決一線的問題。

EICO的組織也是非常的扁平,我們用數據的方式來去做了一套自己內部的工時利潤的評估系統。就這套系統能夠讓一家設計公司實時的監控,收益、利潤、成本,可以把每一個人的每小時工作量化,把每掙到的一塊錢量化,所以讓自己能夠對于業務有非常清晰的理解,因為我們深刻理解數字業務這塊的意義,服務了非常多的客戶,所以把自己先數字化了。

所以這樣的話能夠在公司內部做成非常高效的,不管你的收益上的平衡,然后你的這種溝通上的這種有效性,所以這也是我很自信的一點,能夠讓我們在內部是很有機的能夠團結在一起。

《設計》:在設計一線奮戰多年,在您看來,社會需要怎樣的“服務設計”和“服務設計師”?高校在人才培養方面還可以做哪些方面的改進?理論與實踐如何相輔相成?

張偉:這個話題挺好的,今天要交互設計或者空間設計師,都能夠找到對應的專業。實際上今天高校并不能供給服務設計這個詞所對應的人才,所以空間也是巨大的。

這里面有對于這個詞不同的人的理解,我可能會回到行業來回答這個問題。今天可能不需要一個能夠跨行業去解決服務性問題的人才。有用的服務設計師,很有可能是某個領域的專家,具備了設計思維。

一個是我們能夠通過設計的方法,自上而下地打造服務設計師,第二個其實你會發現在很多領域中,有很多專家,他雖然沒有掛著服務設計師的頭銜,但他本質上就是個服務設計師。很有可能是個醫生,就像EICO與丁香園合作的時候,有一位資深的外科醫生,是非常具備服務設計思維的。他們知道SAAS系統應該如何在一家醫院去應用,知道醫院整個服務體系應該如何被搭建,但是他沒有掛著服務設計師的名號。比如與GOFUN這種共享出行合作,他們的譚總就是個服務設計師,他自己會構架與策劃出服務的網絡構想來。

你會發現其實非常多的行業專家,他們本質上就是一個服務設計師,包括在跟威馬汽車合作,很多設計師雖然是在做數字產品或者供電設計,但是他們具有服務設計思維。他知道當消費者第一次走進4S店里的時候,銷售人員應該說什么話,以及他所做的界面體系或者工業設計乃至店內裝修,應該如何去支撐銷售人員完成服務流程。

這兩個方面我們都需要,一方面是自上而下,需要盡快地被滲透到,成為某個行業非常專精的服務設計師;另一方面,大量已經存在于各個領域一線的專家本身就在做服務設計,連點成線。高校可能更應該關注具體的能力。因為企業招服務設計師,其實并不會看一個畢業生如何綜合性地掌握了理論知識,而是想看他的具體能力是什么。EICO的員工并不都是學設計的,有做人類學的,有做社會研究的,也有做交互設計和空間設計的。總而言之,必須要回歸到某個專業上的專家,知道如何用他研究的體系流程去解決或者支撐設計問題,這樣他后邊的設計師能夠接走他的輸出,繼續做他專業的東西。

《設計》:在實際設計案例中,遇到過的最大挑戰是什么?成功的案例是否可以復制?

張偉:成功案例肯定是不能復制的,但這個問題很有意義,成功案例能夠幫助團隊或者是人才完成積累,完善你的方法論,讓方法論像軟件一樣迭代。同樣失敗的案例,具有挑戰的案例也都是可以的。我們用自己的方法論跟客戶去碰撞的時候,可能并不是因為正確的結果,而是客戶認可了我們的思維方法。他這個方法論提出了一個更優的解決方案。大概率上客戶都會提出非常棒的想法,把他的思考組織與EICO的方法論結合得到最優答案。通過這個過程,大家互相踩在肩膀上一樣,一起往前走,各自發揮所擅長的。

所以對于方法論以及對于思維流程的這種思考方式積累,對我們和對客戶都是最有價值的。所以,成功的案例肯定是不能復制的,但它背后的原理其實是可以被復制的。

我覺得最大的挑戰是共識,而不是設計。每一個項目做到最后你會發現,當對設計質量控制達到一定的水準之上的以后,不會做錯事情,也就是說不會做低于基線質量的輸出,但是很有可能做錯方向,而你也不知道什么是對的方向,沒有人知道。

所以每個項目中最大的挑戰在于我們與客戶之間的共識到底是什么?客戶內部的共識是什么?其實達成共識是比達成一個好的設計更大的挑戰,而是更重要的一個前提。因為即使你做了非常多很努力的工作,但實際上方向選錯,那后邊做得再正確,質量再高,都是無效的。

所以在很多項目中,客戶可能會提出非常多業務上的挑戰和內部的思維,我們則會提出非常多的客戶場景和客戶訴求,以及個人觀點來一起碰撞,最大的挑戰是通過非常多的辯證性思維、產品和體驗,最終在整個產品的、策略的方向上達成共識。幫助企業把他們的實力以正確的方式輸出給用戶。

我們是基于產品對企業的戰略,所以叫產品戰略不是企業戰略,也就是產品如何服務于企業戰略。它通常會有一個基點,比如說這個基點是會員體系,然后內容體系,延展到銷售體系,甚至生產的體系,然后市場體系,乃至線下銷售,店面,甚至代理商體系,也是之前說到的“連點成線”。

《設計》:EICO DESIGN是如何從做產品設計迭代到做產品策略的?

張偉:EICO內部的人才是一個金字塔,因為企業要更多的東西,產品本身的設計是回答不了企業的終極訴求的,但是它能解決消費者的問題,能夠將戰略和用戶之間用產品來做翻譯的這樣一個角色,在用產品不斷地在回答戰略問題。

我們有一個理念—產品即戰略。在企業內部會有很多的討論,關于公司的新戰略方向、品牌策略、理念等,而最終在消費端消費者只看到產品,企業內部討論東西和消費者都沒什么關系,所以產品就是戰略。你最終會把交互流程改成什么樣子,整個服務流程的體驗是什么樣子,會員體系如何去構架,跟消費者互動的東西……其實反映的是戰略能否清晰地被貫徹。所以,從產品一路往上走,就能夠去回答這個問題:一方面要深刻地理解業務,理解企業的戰略,同時也要懂得,產品只是個手段,不是目標,產品最終解決的是戰略問題。從這個過程中我們也積攢了如何從產品看到戰略,又如何從戰略回到產品,這樣一套有非常多的模型和方法論來支撐,針對不同的企業去做服務。

《設計》:請談談近年來您所感受到的市場、用戶及客戶在發生的變化。

張偉:客戶要的是一站式的解決方案,綜合性的解決方案。服務設計能回答客戶的需求,但是“服務設計”這4個字客戶并不接受,他需要的還是很具體的解決方案。有一點特別重要:你要懂得比客戶多。這一點是很有挑戰的,但也是客戶需要的。

第二點用戶的變化很明顯。因為EICO做數字產品,很關注整個中國互聯網產品的流量結構是怎樣的。Quest Mobile 今年1月2日發布的數據顯示,截止到 2019 年 11 月,中國移動互聯網用戶人均每日使用時長達6.2小時,創下新高。這挺可怕的,虛擬世界在不斷吞噬你的現實世界,虛擬時間、現場時間的比例以及在線上時間流量結構的構成,都決定了今天消費者的心智。這是個巨大的變化。雖然手機的觸及量可能又到了一個瓶頸,APP安裝率也在下降,但是個人的線上時間是在增長的,這是其一。第二個在線下會物極必反,你在線上浸泡的越久,你會越能理解線下排隊的意義,你會在特定的時候選擇回到線下,去旅游,跟朋友吃飯,看電影,挑衣服,泡咖啡館,線下的意義會變得更加明確。

這其實也對應了今天新零售的一些理念,就是回到線下跟消費者真實的接觸,現在非常多的流量是從線下而不是線上來的。消費者第一個接觸點實際上是來自線下的。所以線上線下都有大量的趨勢在發生,這些都直接影響到我們如何去做產品和服務設計。

《設計》:社會的老齡化近在眼前,而萬物互聯的智能化社會又仿佛與他們格格不入,在提供服務設計的過程中,是否有追對適老的考量?

張偉:這個話題是特別好的一個話題,而且我很少被問到,但是是特別有意義的話題,而且它是個巨大的商機。今天市場中所有的產品和服務,都是服務于健康的年輕人的,沒有一款產品是真正服務于非健康的非年輕人的。你會發現身邊的長輩正在被慢拋棄,他們買不了一張電影票,打不到一輛車,吃不了一頓飯,是特別現實問題,甚至都還沒說到養老這個問題。這就回到了一個特別現實的問題——短期趨利。

今天非常多的商業模式都在看近期的利益,而不看遠期。但老齡化這個問題是一個特別長線的服務,跟醫療很像,是個長線投入,需要非常長時間的耕耘才能有回報。但我認為這是一個很有意義的話題。在特定的服務項目中一定會有這樣考慮的,比如說醫療領域、保險領域的客戶。但它不是主流,也不是一個商業目標。

當已經能熟練掌握電子設備的70后開始進入老齡化,情況或許會有所改善,但是我特別擔心的一點是:沒有什么值得信賴的品牌。比如說養老院,有什么你能說得出的讓你信得過的品牌?這是很現實的。因為技術是一方面,第二個方面就是品牌。今天的中國缺品牌,有非常多的領域都缺品牌。我記得還有一篇文章流傳甚廣,說到日本有多少家百年品牌,還有美國和歐洲的數字,而中國好像也就幾十家百年品牌。我想技術一定會被逐漸迭代,大家都會逐步適應,但是今天很重要的事情是要利用技術來獲得信任,從而建立品牌。當下是個很好的契機。

就比如剛說到的養老院,如果今天你看到有這樣一家養老院服務機構,過了幾十年后當你步入老年,這個品牌還在,就會建立強大的信任感。不管它是一家醫療企業或是醫藥企業。這就是一種信任,品牌的背后本質上是信任,這個信任是永遠無法被技術所取代的。技術是在獲得信任,但是一定會積攢到品牌上。回到“適老”這個話題,今天是個起點,是個機遇,但是它需要特別長的周期,通過技術來獲取信任。

《設計》:時下國內外“服務設計”界的熱門話題是什么?您認為值得大家深度討論的話題是什么?

張偉:我時常會聽到服務設計的話題,比如說新零售和餐飲當中的服務設計。我更關注的是服務設計中的某些具體環節,與某些行業的結合。因為能夠更具體地解決一些問題。

EICO有個“漢堡模型”,可以想象一個漢堡,上邊的那片面包我們管它叫“Digital”,就是數字產品;下半片面包叫“Physical”,就是實際的物理的空間;中間夾點肉和菜叫“Work Flow”(工作流),在本質上串起了線上和線下,具體說就是“服務流程”,通過一種流程的設計,把線上和線下串在一起;最后漢堡上面還要插一個小旗子是“品牌”。這4點構成了一個漢堡,消費者買漢堡買的是一個完整體,吃的時候也是幾層一起吃起來的。消費者并不管你線上線下,還有什么你設計好的一套SOP或激勵機制。我不管我走進去我買杯咖啡對吧?你有優惠券我愿意用,你有會員卡,合適我就用。消費者一口咬下的是整個漢堡,所以EICO會把自己的業務拆成這四點。

我們特別關注這四個點之間的任何兩個點如何被結合。因為客戶有時候并不需要整個漢堡,他需要的是上半片和下半片如何結合,數字和空間怎么結合,數字和品牌怎么結合,品牌和空間怎么結合,流程和空間怎么結合……這四個點是可以做模塊組合的。