? 采訪:李杰. ? 編輯:李葉

受訪人物

張雷,清華大學美術學院工業設計系主任、教授,博士生導師。清華大學教學委員會委員,清華大學美術學院智能產品創新研究所所長。中國美術家協會工業設計藝委會副主任兼秘書長。在工業設計教育、研究、設計實踐領域有著多年的經驗,作為主要設計負責人主持多項國家部委和國內外大型企業的產品研發和創新項目,其中包括國家863重點項目和985項目。設計作品50余項已在國內外投入生產和銷售,擁有設計專利100多項。設計作品被意大利米蘭納巴美術館、東京美術館、韓國首爾現代博物館、中國國家博物館、中國美術館、深圳美術館等重要文化機構收錄和展出。設計作品連續4屆收錄和入選全國美術作品展設計展。2020年榮獲中國設計權力榜評選的中國年度設計師。

觀點提純

“全國美展工業設計展區的很多作品都聚焦在一些有針對性的問題或是核心問題,比如載人航天項目、醫療康復設備等。針對患者或者需要康復的人進行了深入的研究,做出一個非常好的設計,解決一個看似非常小,卻是一個非常重要且有針對性的問題。我覺得這就是做工業設計的一個正確的方向,挖掘的深入、研究的透徹,之后稍微經過轉化就可以變成批量的產品,解決人民生活中的大問題,這是中國工業設計成熟的表現。著眼點精確,挖掘足夠深,才能夠將工業設計持續發展進步。”

《設計》:作為第十四屆全國美展工業設計藝術展區評委,您如何看待這一國家級展覽在設計藝術領域的重要性和影響力?獲得全國美展的認可,對創作者來說意味著什么?

張雷:全國美展的影響力大,間隔時間?,5年時間里會有很多國家的重大活動,會積累下很多重要作品來參與全國美展的評選,所以競爭非常激烈。全國美展金銀獎的含金量之高毋庸置疑,能夠入選和進京對創作者來說都具有重大的意義。即便是作品入選,對于國內藝術設計創作者來說也是至高的榮譽。

《設計》:作為美術展中的設計展,工業設計藝術展區作品的選拔有怎樣的特點?您如何看待工業設計與藝術的融合?能否分享一下本次工業設計藝術展區的評審流程?從初步篩選到最終決選,有哪些關鍵環節?

張雷:工業設計是一個交叉學科,緊密地將藝術與科學相結合。今年工業設計展區主要是根據該產品的意義,是否跟?生、國家形象、國家重大工程相關,以及是否能夠實際落地來判斷。 工業設計藝術展區的評審流程分為初評和復評。初評階段,作品的知識產權、原創性等問題都是前期工作的重點討論內容。此外,新技術、新材料的應用,對使用者的關懷,可持續性、綠色設計等也都是投票的重要參考因素。

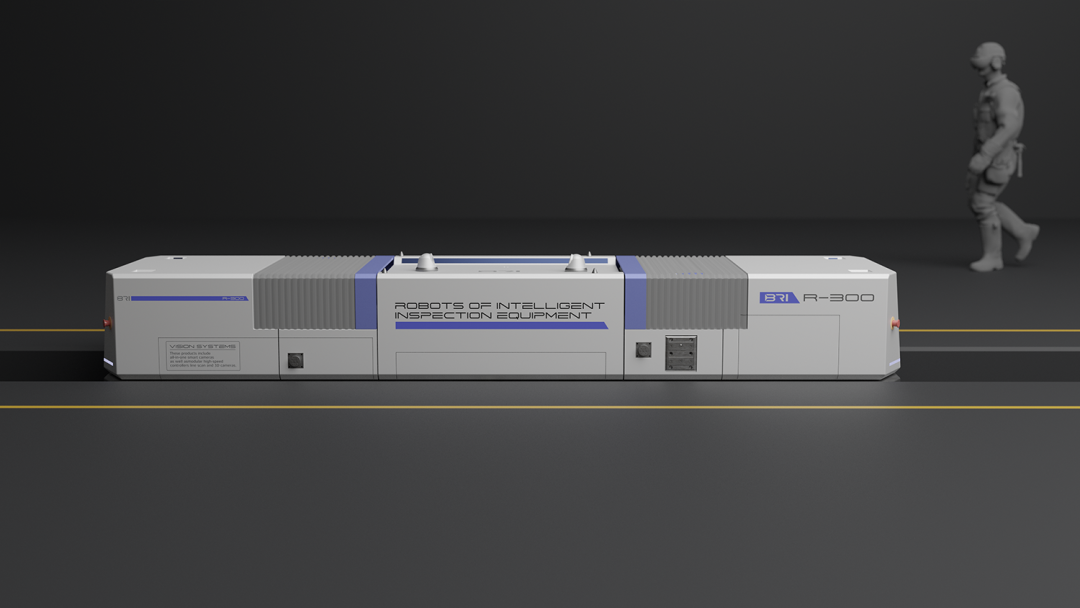

BRI高鐵智能巡檢機器人設計,設計:張雷

《設計》:在本屆全國美展的工業設計作品評選中,您認為評判一項優秀作品的核心標準是什么?有哪些具體的評判維度?面對眾多高質量的作品,您在評審過程中遇到了哪些挑戰?這次評審經歷給您帶來了哪些新的思考和啟發?

張雷:我認為核心標準是其是否具有原創性,是否跟國家、?生有密切的關系,包括對新技術的關注,對使用者的關注,以及對可持續和綠色設計方面的關注。

送展的幾百件作品是各個地方的設計師經過千挑萬選送來的,都有非常高質量的圖文說明和實體模型,因為作品品種繁多,不可能要求每個評委都能夠對作品的原創性迅速做出評判,加之現在以AI為首的先進工具應用極其廣泛,對包括原創性在內諸多因素的判斷提出巨大挑戰。雖然評委都是來自國內的頂尖專家,但面對諸多新問題還是怕出現紕漏,所以我們采取集中評審的方式,由多個評委共同做評判。

我也曾參與了上一屆全國美展的評審工作,感覺本屆全國美展工業設計評審區作品的水平無論在創新度還是深度上,比上一屆提高了很多,而且普遍對國家大型工程有所關注,包括航空航天、深海探測、緊急救援等方面,都有非常深入的思考。

建國70周年慶典活動天安門廣場紅飄帶設計,設計:清華大學美術學院馬賽教授設計團隊

《設計》:從本次參展作品中,您觀察到了哪些工業設計的新趨勢或新方向?這些趨勢對未來工業設計的發展有何影響?

張雷:全國美展工業設計展區的很多作品都聚焦在一些有針對性的問題或是核心問題,比如載人航天項目、醫療康復設備等。針對患者或者需要康復的人進行了深入的研究,做出一個非常好的設計,解決一個看似非常小,卻是一個非常重要且有針對性的問題。我覺得這就是做工業設計的一個正確的方向,挖掘的深入、研究的透徹,之后稍微經過轉化就可以變成批量的產品,解決人民生活中的大問題,這是中國工業設計成熟的表現。著眼點精確,挖掘足夠深,才能夠將工業設計持續發展進步。

《設計》:能否分享幾件您認為本次展覽中最具代表性的作品?它們是如何體現當前工業設計 趨勢或創新精神的?

張雷:本次展覽當中很多作品都給我留下了比較深刻的印象,其中有幾件印象格外深。第一件就是新中國成立70周年天安?廣場慶典活動的紅飄帶,這件在國際上產生重大反響的作品是一個典型的科技和藝術相結合的設計,它不是一個單純的造型或是雕塑,而是一個體量非常大的設計與技術相結合的裝置。紅飄帶從南端到北端的延伸,寓意著紅色基因連接歷史、現實和未來,在如此莊嚴的慶典現場,以飄逸浪漫的方式展現中國革命的發展和傳播,從體量感到采用金屬材料語言所表達的造型,這個裝置都體現了設計的精神。比如上面用幾千萬個大小孔組成的?族大團結和山水?卷圖案,遠觀近看的效果都非常震撼。還有就是通過設計和技術的手段進行創新,讓如此一個大體量的裝置以 “不生根”的方式放置在天安?廣場,即使在極端氣候下也很安全,這是清華美院和清華大學土木工程系聯合團隊共同努力的成果,真正體現了藝術設計和科學技術的結合。

還有一個跟?生相關的智能充電?的設計,用移動的方式解決了高速公路休息區節假日電動?數量多無法充電的痛點。這款充電?不但人性化地解決了緊急充電的問題,操作界面對使用者也很友好,操作起來安全放心且便利。

未來科學大獎獎牌設計,設計:李婧雯、張雷

《設計》:深耕設計教育多年,您如何看待當前工業設計教育體系?有哪些方面需要進一步優化或加強?

張雷:中國設計教育理論和實踐應更緊密地結合,特別是在實踐這一塊。我認為工業設計是一個實踐性很強的學科,有創新性,但是不能是盲目地創新,能夠落地的設計才有意義,所以我覺得應當在設計教育中充分認識并強調這一點。

能夠讓學生在學習期間掌握很多他們將來作為設計師必備的知識和技能,比如對新材料、新技術、新工藝的深入認識……而這些知識儲備可以很大程度上避免盲目的、無意義的所謂創新。我覺得無意義的創新很容易,但有引領性、能落地、能夠解決問題的創新才有意義。

所以我覺得要抓兩個方面:一個是要有創新精神,有天?行空的想法;二是要能夠落地。這樣才能夠產出好的設計,解決諸如?生、可持續發展等多方面的問題。

未來科學大獎獎杯設計,設計:張雷

中國第一代北斗手持機,設計:張雷 馬賽

《設計》:請結合對中國設計教育的看法給?年設計師和設計專業的學生一些意?和建議。

張雷:設計專業是一個非常有挑戰性的專業,它不但需要學生有前瞻性,發現問題的敏感性, 更要有腳踏實地把事情做深、做好的能力。所以我一直說并不是所有人都能夠做好設計,設計師一定是由那些對設計充滿熱情、充滿激情、勇于堅持的人所組成的。首先從創新這點來說,與常人所思所想不同就很難,因為大多數人都是循規蹈矩的。所以我的建議是,在當下資訊爆炸的時代,一定要從這些信息中找到跟設計相關,而且能讓自身進步,或者對發現問題、解決問題有用的信息,否則垃圾信息反而容易讓思路變得混亂。所以第一是要對信息有辨別能力,第二是創新的同時能夠落地。能夠落地的前提需要非常清楚地了解材料的特性,加工的方式,以及如何選擇一種很恰當的方式把產品落地。總而言之就是抓兩頭:又有創意,又能落地,這樣才是一個有意義的設計。

最后一個建議是合理正確地應用AI智能設計。智能設計對于現在的設計師來說是一個挑 戰,因為現在AI的水平非常高,絕對可以替代初級設計師,但是替代高級或者說一線設計師很難,因為它是基于現有產品來進行組合再創造,如果網上沒有這些產品,它也不可能憑空創造出來,所以我覺得它要取代高級設計師是很難的。但是高級設計師都是從初級設計師成?起來的,如果把初級設計師給抹殺了,以后也就沒有高級設計師了。

所以我覺得對于年輕設計師來說,挑戰是非常大的。他們一方面要面對人工智能的強大威脅,另外一方面又要砥礪前行,盡快提高自己,任重而道遠。所以我希望他們能夠更加努力,因為所肩負的任務與前人不同,更加艱巨。

intepo智能充電車設計,設計:李婧雯 安鑫