書名:《白話設(shè)計(jì)公司戰(zhàn)略》(修訂版)

編著者:陳陽(yáng) 著

出版社:同濟(jì)大學(xué)出版社

責(zé)任編輯:張睿

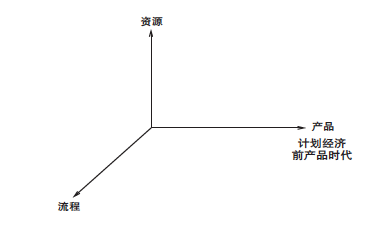

資源—流程—產(chǎn)品的三軸不僅在企業(yè)層面應(yīng)該是自洽的,在行業(yè)的宏觀層面也是自洽的。

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,按照條、塊分割進(jìn)行的設(shè)計(jì)院分類,就是產(chǎn)品劃分。條就是化工、石油、民用建筑等用途類型,對(duì)應(yīng)豎向的部委辦局;塊就是按地域,有國(guó)家、大區(qū)級(jí)(如華東院、西北院)、省級(jí)、市級(jí)設(shè)計(jì)院。這么一分類實(shí)際上定義了各設(shè)計(jì)院的細(xì)分市場(chǎng),這是產(chǎn)品軸。然后,為此進(jìn)行資源配置,所以在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,大學(xué)畢業(yè)生一定要包分配的,其他資源也是按這個(gè)邏輯安排的, 這是資源軸。有了項(xiàng)目,有了人,在干活的過(guò)程中,各類設(shè)計(jì)院逐漸形成了一個(gè)比較合理的流程軸,滿足計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代產(chǎn)品要求。我大學(xué)畢業(yè)后剛在設(shè)計(jì)院工作時(shí), 還能常聽(tīng)到老工程師們感嘆當(dāng)年設(shè)計(jì)管理之嚴(yán)謹(jǐn)。

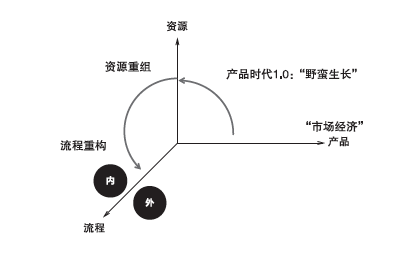

不過(guò),這時(shí)的產(chǎn)品其實(shí)算不上產(chǎn)品,設(shè)計(jì)工作只是完成任務(wù),無(wú)關(guān)乎市場(chǎng)需求。這階段可以稱為“前產(chǎn)品時(shí)代”。始于三十多年前的改革開放才有了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),才算有了產(chǎn)品。不過(guò)市場(chǎng)化不純粹、不徹底,產(chǎn)品也是半吊子,但總比以前強(qiáng)多了。借用馮侖先生《野蠻生長(zhǎng)》一書的書名,1.0 版本的產(chǎn)品時(shí)代可以稱為“野蠻生長(zhǎng)時(shí)代”,需要解決的是有和無(wú)的問(wèn)題。在“前產(chǎn)品時(shí)代”中被壓抑的需求在極短的時(shí)間里被釋放,造成了房地產(chǎn)的黃金二十年,設(shè)計(jì)行業(yè)也搭上了順風(fēng)車,站在了風(fēng)口上。風(fēng)口上的日子自然很好過(guò),好過(guò)到只要會(huì)畫圖就能掙錢。

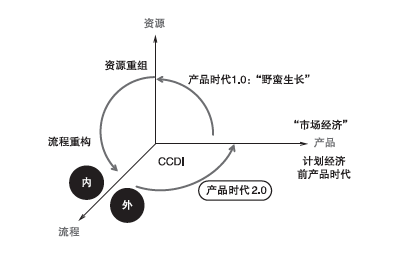

產(chǎn)品軸的變化,影響到了資源軸,資源需要重組。設(shè)計(jì)行業(yè)最重要的資源是人才, 有十幾年歷史的民營(yíng)設(shè)計(jì)公司的創(chuàng)業(yè)者們大多是從國(guó)企跳出來(lái)下海的,因?yàn)閲?guó)企的那套資源組織方式,不能滿足市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求了。民企開始的時(shí)候是靠服務(wù)好接活, 慢慢活多了、人多了,光靠服務(wù)好是不行了,干著干著就摸索出一套流程,怎樣穩(wěn)定質(zhì)量、提高效率、促進(jìn)協(xié)作等等,這是內(nèi)部流程;還有外部流程,如何提高品牌影響力、銷售渠道建設(shè)、營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng)的銜接等等。這是流程重構(gòu),是相對(duì)市場(chǎng)化的產(chǎn)品流程,與計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的流程不是一個(gè)概念。在 1.0 野蠻生長(zhǎng)階段,流程重構(gòu)比較成功的公司逐漸獲得了客戶認(rèn)可,規(guī)模變得更大,如上海的天華、聯(lián)創(chuàng),深圳的筑博、華陽(yáng)國(guó)際,成都的基準(zhǔn)方中。需要指出的是,這些公司是從內(nèi)部入手抓流程的,他們都有一套行之有效的項(xiàng)目管理系統(tǒng),比如華陽(yáng)國(guó)際的“項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)一覽表”、天華的項(xiàng)目管理手冊(cè)等。而 CCDI 走的是另一條路,他們從外部入手抓管理,2004 年 CCDI 在民企中率先成立了市場(chǎng)部(當(dāng)時(shí)叫企劃部),嘗試品牌建設(shè)與管理;2007 年 CCDI 開始全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。與此相呼應(yīng)的是,CCDI 在產(chǎn)品拓展和產(chǎn)品升級(jí)的意識(shí)上很強(qiáng)。

業(yè)內(nèi)有不少人對(duì) CCDI 現(xiàn)象—增長(zhǎng)太快、新花樣多、質(zhì)量不穩(wěn)定、人員流動(dòng)率高等等—既看不懂也不看好,總覺(jué)得那不是設(shè)計(jì)公司的正道。確實(shí),CCDI 一直在干別人沒(méi)干過(guò)的事,嘗過(guò)甜頭也吃過(guò)虧,算是第一個(gè)吃螃蟹的必然經(jīng)歷。但 CCDI 在產(chǎn)品軸上肯定是做對(duì)了,而且搶跑了!二十年的黃金時(shí)代過(guò)去了,進(jìn)入了白銀時(shí)代;產(chǎn)品 1.0 時(shí)代也同時(shí)過(guò)去了,進(jìn)入了 2.0 時(shí)代。

2.0 時(shí)代面對(duì)的不是初級(jí)的有無(wú)問(wèn)題,而是解決更高層次的優(yōu)與劣、好與壞、美與丑的問(wèn)題。現(xiàn)在有些設(shè)計(jì)公司業(yè)務(wù)量不飽滿甚至處于半停工狀態(tài),不是簡(jiǎn)單的供過(guò)于求造成的,而是低端設(shè)計(jì)產(chǎn)能供過(guò)于求,高端設(shè)計(jì)產(chǎn)能仍是供不應(yīng)求。一批低端設(shè)計(jì)公司退出市場(chǎng)是必然的。

CCDI 搶跑了,用 2.0 時(shí)代的武器對(duì)付 1.0 時(shí)代的市場(chǎng),占據(jù)了先機(jī),但2.0 時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)光靠搶跑的那點(diǎn)初始優(yōu)勢(shì)是難以持續(xù)的。CCDI 的 DNA 是產(chǎn)品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新,而內(nèi)部流程優(yōu)化一直是短板,估計(jì)這也是一些同行們認(rèn)為 CCDI 路子走偏了的原因之一。在 2.0 時(shí)代的產(chǎn)品細(xì)分格局到來(lái)后,如何把產(chǎn)品做得好、做得優(yōu)、做得美是細(xì)活。目前屬于第二梯隊(duì)、兩千人左右規(guī)模的幾家公司,其 DNA 與 CCDI 恰好相反。雖然眼下他們?cè)诋a(chǎn)品創(chuàng)新上與 CCDI 有些差距,但細(xì)活是他們的長(zhǎng)項(xiàng),未來(lái)完全有機(jī)會(huì)趕上,另外還有一群后起之秀在追趕。1.0 時(shí)代市場(chǎng)行情好,大家相安無(wú)事,各賺各錢,2.0 時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)大戲才剛剛開始,拭目以待。

2.0 時(shí)代產(chǎn)品的特征顯然,產(chǎn)品時(shí)代 2.0 階段的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是產(chǎn)品。不同公司在同一個(gè)分類或領(lǐng)域會(huì)推出不同的產(chǎn)品。比如深圳規(guī)劃院在生態(tài)城市領(lǐng)域推出了“基于 SMART 方法的低碳生態(tài)城市”,S 是構(gòu)建碳匯網(wǎng)絡(luò)、M 是優(yōu)化微氣候、A 是綠色建筑應(yīng)用、R 是高效利用資源和能源、T 是引導(dǎo)綠色交通出行,并在深圳國(guó)際低碳城啟動(dòng)區(qū)中予以實(shí)踐,這就是一個(gè)產(chǎn)品。其他規(guī)劃院或設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)可以提出自己在生態(tài)城市領(lǐng)域的產(chǎn)品。

同一家公司在一個(gè)分類或領(lǐng)域中也可以更細(xì)化地提出多個(gè)差異化的子產(chǎn)品。如北京筑福國(guó)際,在老舊建筑改造領(lǐng)域推出多個(gè)子產(chǎn)品,以滿足不同經(jīng)濟(jì)條件、不同氣候條件、不同抗震設(shè)防等級(jí)等方面的差異。

下面就幾個(gè)方面談?wù)?2.0 產(chǎn)品的特征:

1. 好產(chǎn)品源于觀察。產(chǎn)品的起源一般有兩種,常規(guī)的是根據(jù)客戶提出的明確需求來(lái)開發(fā)產(chǎn)品,更好的方法是通過(guò)對(duì)異常現(xiàn)象(即客戶痛點(diǎn)的外在表現(xiàn),如沖突、糾結(jié)、渴望、沮喪、痛苦等)的觀察,分析客戶的需要(前面已經(jīng)說(shuō)過(guò)需求和需要的區(qū)別),提出產(chǎn)品設(shè)想。滿足客戶需求的產(chǎn)品是順應(yīng)市場(chǎng),滿足客戶需要的產(chǎn)品是引導(dǎo)市場(chǎng)。

真正的產(chǎn)品大師都非常擅長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)象的觀察。據(jù)說(shuō)亨利? 福特有一句經(jīng)典名言:“如果我最初問(wèn)消費(fèi)者他們想要什么,他們應(yīng)該是會(huì)告訴我,‘要一匹更快的馬!’”福特沒(méi)有去找那匹更快的馬,而是造了汽車。同樣,也從來(lái)沒(méi)人告訴喬布斯需要一臺(tái)智能手機(jī)。雖然大多數(shù)人成不了產(chǎn)品大師,提不出那種劃時(shí)代意義的偉大產(chǎn)品,但產(chǎn)品微創(chuàng)新是人人都可以嘗試的,尤其在用戶對(duì)建筑設(shè)計(jì)的需求層次不斷提高,而對(duì)建筑設(shè)計(jì)的認(rèn)知水準(zhǔn)尚處于低層次的時(shí)候,這種錯(cuò)位給建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)品的創(chuàng)新帶來(lái)了巨大機(jī)遇。

看到這里,讀者可以重讀上一章第二節(jié)中的客戶分析,如果有新的發(fā)現(xiàn),那么你可能摸到產(chǎn)品的門了。

2. 概念與模型建構(gòu)。產(chǎn)品研發(fā)有兩個(gè)階段—概念的提出和產(chǎn)品模型建構(gòu)。無(wú)論是基于對(duì)客戶需求的滿足,還是基于對(duì)客戶現(xiàn)象的觀察,都可以提出產(chǎn)品概念。這個(gè)概念天馬行空沒(méi)關(guān)系,但必須是在對(duì)已知情況充分了解基礎(chǔ)上的天馬行空, 千萬(wàn)不要被產(chǎn)品大師們的傳奇軼事所迷惑,以為創(chuàng)新是靈機(jī)一動(dòng)的事。

概念通過(guò)后,下一步是建構(gòu)產(chǎn)品模型。如果說(shuō)提出產(chǎn)品概念時(shí)更需要天馬行空的話,模型建構(gòu)則需要腳踏實(shí)地。這里,要特別注意技術(shù)策略。

3. 技術(shù)策略。克萊頓? 克里斯坦森在《創(chuàng)新者的窘境》一書中給出了他的定義:

“技術(shù)”指的是一個(gè)組織將勞動(dòng)力、資本、原材料和技術(shù)轉(zhuǎn)化為價(jià)值更高的產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程。克里斯坦森研究了兩種技術(shù)形式—延續(xù)性技術(shù)和破壞性技術(shù),其中延續(xù)性技術(shù)對(duì)產(chǎn)品性能的改善方式有漸進(jìn)式和突破式的。

漸進(jìn)式方式遵循的原則是奧運(yùn)會(huì)的口號(hào)—更高、更快、更強(qiáng),即持續(xù)完善改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù);突破式方式是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的飛躍式創(chuàng)新,比如數(shù)碼技術(shù)與膠片技術(shù)完全不在同一條發(fā)展軌道上,是全新的技術(shù)突破。上述兩種方式是我們通常理解的、戴著領(lǐng)先地位光環(huán)的技術(shù)改進(jìn)方式,但在實(shí)際生活中,我們?nèi)粘J褂玫奈锲反蠖嗖捎玫氖瞧茐男约夹g(shù),比如傻瓜相機(jī)。

在市場(chǎng)和技術(shù)的關(guān)系上,往往有兩種狀態(tài):性能不足或性能過(guò)剩。性能不足指的是市場(chǎng)上的產(chǎn)品所采用的技術(shù),哪怕是最領(lǐng)先的技術(shù),都不足以滿足大部分客戶的需求。這時(shí),只要有采用最新技術(shù)的產(chǎn)品推出,消費(fèi)者都會(huì)跟進(jìn)購(gòu)買,商家的廣告語(yǔ)也通常是技術(shù)指標(biāo)。性能過(guò)剩指的是市場(chǎng)上的大多數(shù)產(chǎn)品性能已超出消費(fèi)者需求,以技術(shù)性能進(jìn)步為號(hào)召力的新產(chǎn)品已很難激發(fā)客戶的購(gòu)買欲望。我的筆記本電腦已用了好幾年,盡管這些年新款電腦層出不窮,但我已沒(méi)有更新的欲望,因?yàn)樗男阅芤炎銐驖M足我寫文章、授課、收發(fā)郵件的基本需求。但在十年前,電腦性能還不能滿足諸多辦公需求,那時(shí)一兩年換臺(tái)電腦是常事。性能不足的市場(chǎng)一般是漸進(jìn)式技術(shù)和突破性技術(shù)的天下,隨著技術(shù)的發(fā)展,市場(chǎng)漸漸轉(zhuǎn)為性能過(guò)剩,這時(shí),采用破壞性技術(shù)成為可能。采用破壞性技術(shù)的產(chǎn)品通常更簡(jiǎn)單、更便宜,也更可靠、更便捷。我的辦公桌上有一臺(tái)集打印、復(fù)印、傳真、掃描為一體的小型設(shè)備,如果逐項(xiàng)參數(shù)比較的話,大小、速度、清晰度等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于打印店的專業(yè)設(shè)備,但是對(duì)ADU 這樣的微型公司來(lái)說(shuō)已經(jīng)足夠用了,而且很便宜,不到一千塊錢。一般說(shuō)來(lái),破壞性創(chuàng)新并不涉及特別復(fù)雜的技術(shù)變革,重點(diǎn)是如何根據(jù)需要將成品元件組裝起來(lái)。在傳統(tǒng)行業(yè),往往有很多采用破壞性技術(shù)的產(chǎn)品創(chuàng)新空間。

即便是在高科技行業(yè),技術(shù)發(fā)展與進(jìn)步的空間遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)行業(yè),但蘋果公司的前 CEO 喬布斯仍然認(rèn)為,產(chǎn)品的重要性超過(guò)技術(shù)。他說(shuō):我一貫認(rèn)為,我們必須首先從客戶體驗(yàn)出發(fā),繼而再回頭考慮技術(shù)上的可行性。從產(chǎn)品出發(fā)再回溯到技術(shù)上去實(shí)現(xiàn),這成為蘋果與世界上其他公司做法的顯著不同。不能一味鉆研技術(shù)然后再考慮可以把它用到什么產(chǎn)品上,以及用什么辦法把它賣掉。

在建筑設(shè)計(jì)這個(gè)傳統(tǒng)行業(yè),除技術(shù)型公司和部分產(chǎn)品型公司外,大多數(shù)公司的技術(shù)策略應(yīng)該是“破壞性技術(shù)”。但是,設(shè)計(jì)公司的傳統(tǒng)技術(shù)思維力量太強(qiáng)大了, 總認(rèn)為只要技術(shù)領(lǐng)先,就應(yīng)該有市場(chǎng),而在理解市場(chǎng)、理解客戶方面下的功夫不夠。

4. 極致。極致是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代產(chǎn)品的一大特征,意思是要把產(chǎn)品做得超出用戶的期望值。極致意味著專心,不被各種所謂的機(jī)會(huì)打擾,也就是不撿兔子。真做到極致的話, 下一步機(jī)會(huì)自然就呈現(xiàn)了。ADU 從 2008 年至今也有七年了,七年間,我只干了這一件事。ADU 的產(chǎn)品算不上極致,但始終追求極致。有人跟我說(shuō),陳老師,我能不能通過(guò)你這個(gè)平臺(tái)賣材料?我說(shuō)我不干這事。還有人找我合作開發(fā)設(shè)計(jì)公司管理軟件,因?yàn)楣芾碥浖谋澈笫枪?/span>理思維,但我覺(jué)得還沒(méi)到這個(gè)時(shí)候,謝絕了。其他找我合作的還有獵頭公司、培訓(xùn)公司等等。當(dāng)你做到極致的時(shí)候,就會(huì)有很多資源來(lái)找你了,這是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代產(chǎn)品的一個(gè)特征。

極致不是 100 分,因?yàn)?100 分是正常的,大家都能做到,沒(méi)用,相當(dāng)于 0 分。現(xiàn)在的產(chǎn)品是在市場(chǎng)關(guān)系供過(guò)于求條件下的產(chǎn)品,競(jìng)爭(zhēng)的是比較優(yōu)勢(shì),就是相對(duì)于同行的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。有人說(shuō),極致是 101 分,多 1 分就能擁有大部分市場(chǎng)。小巨人公司就是如此。

一定要注意的是,極致追求的不是面面俱到,不需要在每個(gè)局部都比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品強(qiáng),而是單點(diǎn)突破,在客戶痛點(diǎn)上下足功夫。多的那 1分不是撒胡椒面似的 1分,而是在某個(gè)點(diǎn)上別人1 分,你2 分。要做到這一點(diǎn),必須殺雞用牛刀。ADU 的產(chǎn)品不求在設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)管理模塊上的全覆蓋,但求促進(jìn)管理思維的進(jìn)步。

5. 簡(jiǎn)潔。簡(jiǎn)潔幾乎是與極致同步出現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)大詞,這可能與喬布斯追求“極致的簡(jiǎn)潔”有關(guān)。愛(ài)因斯坦說(shuō):只要?jiǎng)觿?dòng)腦子,傻瓜都能做出更大、更復(fù)雜、更暴力的東西,但做出相反的東西則一定需要天分和巨大的勇氣。建筑師都明白,設(shè)計(jì)個(gè)地中海風(fēng)格的住宅容易,但要做到優(yōu)雅的簡(jiǎn)潔則太難了。簡(jiǎn)潔不是簡(jiǎn)單。喬布斯認(rèn)為,追求簡(jiǎn)潔不是要忽視復(fù)雜性,而是要化繁為簡(jiǎn)。要把一件東西變得簡(jiǎn)單,還要認(rèn)真地認(rèn)識(shí)到潛在的挑戰(zhàn),并找出漂亮的解決方案。簡(jiǎn)潔并不僅僅是視覺(jué)上的,也不僅僅是把雜亂無(wú)章的東西變少或抹掉,而是要挖掘復(fù)雜性的深度。要獲得簡(jiǎn)潔,你就必須要挖得足夠深。不僅設(shè)計(jì)追求簡(jiǎn)潔,投資領(lǐng)域也如此。在硅谷的 YC 創(chuàng)業(yè)營(yíng)中,創(chuàng)業(yè)小組有兩次關(guān)鍵的機(jī)會(huì)陳述其產(chǎn)品和商業(yè)模式,第一次是最初的面試,十分鐘,面對(duì)幾個(gè)人的評(píng)審小組;第二次是三個(gè)月后的 demo day 演講,150 秒,面向上百名投資人。如果你的產(chǎn)品和商業(yè)模式不夠簡(jiǎn)潔明了,就不可能獲得青睞。

在產(chǎn)品構(gòu)思和模型建構(gòu)中要做到簡(jiǎn)潔,有一個(gè)小技巧供參考:一個(gè)產(chǎn)品只考慮解決客戶一個(gè)痛點(diǎn)問(wèn)題,不要試圖包治百病。凱文·凱利在《失控》一書中, 有一個(gè)重要的觀點(diǎn):在(產(chǎn)品)進(jìn)化過(guò)程末期加入簡(jiǎn)約性因素—也就是說(shuō),先讓系統(tǒng)找到一個(gè)管用的解決方案,再開始對(duì)其進(jìn)行簡(jiǎn)化—這是進(jìn)化出簡(jiǎn)潔方程(產(chǎn)品)更好的方法。這句話揭示了簡(jiǎn)潔的正解,也解開了我長(zhǎng)久思考未果的一個(gè)大問(wèn)題:杰出產(chǎn)品是在天才人物的完美構(gòu)思基礎(chǔ)上分模塊、分步驟搭建起來(lái)(如同西班牙建筑師安東尼奧 ? 高迪至今未完工的項(xiàng)目—圣家族教堂),還是持續(xù)改進(jìn)完善的結(jié)果?建筑師的職業(yè)習(xí)慣可能是前者,而凱文·凱利認(rèn)為產(chǎn)品進(jìn)化的路徑是后者。

6. 快速迭代。快速迭代也是互聯(lián)網(wǎng)大詞,小米手機(jī)能做到一周一迭代,ADU 的設(shè)計(jì)公司戰(zhàn)略管理培訓(xùn)努力做到一個(gè)月升級(jí)一次。有些產(chǎn)品以追求十全十美式的極致為名,始終處于研發(fā)階段,無(wú)法推向市場(chǎng),這是完美主義的陷阱,不是極致。實(shí)際上,產(chǎn)品的完善只能在快速迭代中,汲取用戶的意見(jiàn)和參與才能做到,而不是閉門造車。小步快跑是正道。這本書是經(jīng)歷了十幾次迭代后,與二百多名學(xué)員共同探討、研究、深化后,集結(jié)而成的。

7. 產(chǎn)品不僅包括交付物,客戶界面是產(chǎn)品的重要組成部分,同樣需要設(shè)計(jì)。廣義上說(shuō),客戶界面包括所有與客戶相交的活動(dòng),從品牌形象、營(yíng)銷推廣,到銷售、接待, 再到項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的交流,都是產(chǎn)品服務(wù)鏈條中的一部分;形式上有文案、電話、電郵,甚至一杯咖啡都體現(xiàn)了公司的專業(yè)度;所有員工都不同程度地參與到客戶界面中。

前面提到的那家把文教建筑的設(shè)計(jì)咨詢過(guò)程分為一百多個(gè)子項(xiàng)的設(shè)計(jì)公司,如果再深化下去設(shè)計(jì)產(chǎn)品的客戶界面的話,就要琢磨每一個(gè)子項(xiàng)中與客戶交互的關(guān)鍵點(diǎn)。當(dāng)然,有些東西是設(shè)計(jì)不出來(lái)的,那是素養(yǎng)問(wèn)題、文化問(wèn)題,沒(méi)法一步到位。

8. 好產(chǎn)品是多維復(fù)合、有溫度的。建筑師這個(gè)職業(yè)的專業(yè)背景本來(lái)就是多元的, 大學(xué)里建筑學(xué)雖然是理工類專業(yè),但課程有很多跨界的,學(xué)生也活躍得多。三百多年前,在科學(xué)與巫術(shù)還被混淆不清的時(shí)候,幾位英國(guó)人發(fā)起成立了被國(guó)王查理二世批準(zhǔn)的“以促進(jìn)自然知識(shí)為宗旨的皇家學(xué)會(huì)”,其中一名發(fā)起人克里斯托弗 ? 雷恩爵士就是一個(gè)建筑師。意大利的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)世界聞名,從業(yè)人員中 30% 左右有建筑學(xué)本科背景。

遺憾的是,過(guò)去二十年的市場(chǎng)井噴使建筑師變成了畫圖匠,是房屋制造流水線上的一個(gè)畫圖的工種,與泥瓦匠的區(qū)別是:泥瓦匠在工地上拿著瓦刀干活,工錢少點(diǎn); 建筑師在辦公室卡位上拿繪圖筆(現(xiàn)在是鼠標(biāo))干活,工錢多點(diǎn)。對(duì)建筑師工作成效的最高評(píng)價(jià)是出圖效率高。越早明白這個(gè)現(xiàn)實(shí)的建筑師賺的錢越多,執(zhí)著于思考的建筑師反而過(guò)得拮據(jù)。房屋制造流水線生產(chǎn)出來(lái)的 1.0 時(shí)代的建筑大多是沒(méi)有溫度(沒(méi)人味)的,而且兩極分化,一極是大批粗制濫造的短命建筑,另一極是那些耗費(fèi)巨資的形象工程。借用一個(gè)政治詞語(yǔ),可以稱之為“威權(quán)主義式建筑”,形象工程是表,劣質(zhì)工程是里,里是表的代價(jià),表是里的臉面,表里不一。比如北上廣深四個(gè)一線城市的五個(gè)機(jī)場(chǎng)屬于形象工程,虹橋機(jī)場(chǎng)相對(duì)樸實(shí)、合理、有人味,廣州新白云機(jī)場(chǎng)湊合,其他三個(gè)機(jī)場(chǎng)算什么呢?不少朋友都有在候機(jī)樓里“再也走不動(dòng)了”的經(jīng)歷吧。我有一個(gè)朋友參與設(shè)計(jì)了某機(jī)場(chǎng),他說(shuō)千萬(wàn)不要說(shuō)是他設(shè)計(jì)的,他只是畫圖的,“建筑師” 是當(dāng)?shù)卣?/span>秘書長(zhǎng)。

大學(xué)第一課,老師說(shuō)建筑是“經(jīng)濟(jì)、適用、美觀”三要素的合理結(jié)合,那么所謂奇奇怪怪的建筑不應(yīng)該只是審美問(wèn)題,而應(yīng)該是三要素失衡的建筑。經(jīng)濟(jì)上看, 破爛的校舍與奢華的形象工程都是奇奇怪怪的;適用上看,建筑功能是由投資方?jīng)Q定的,在政府投資和政府影響的投資占主體的情況下,很多建筑功能是否合理值得商榷,這也是一種奇奇怪怪,比如一些開發(fā)區(qū)強(qiáng)行要求開發(fā)商建一個(gè)五星級(jí)酒店以提升形象;美觀是仁者見(jiàn)仁智者見(jiàn)智的,沒(méi)有統(tǒng)圣家族教堂一標(biāo)準(zhǔn)(除了廣電總局),也沒(méi)有必要有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),影響深遠(yuǎn)的德國(guó)包豪斯學(xué)院 1919 年至 1933 年的十四年歷史中, 其興始于沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn),其衰基于納粹上臺(tái)后的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

聽(tīng)說(shuō)主管部門在制訂關(guān)于奇奇怪怪建筑的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),這事夠奇葩的。

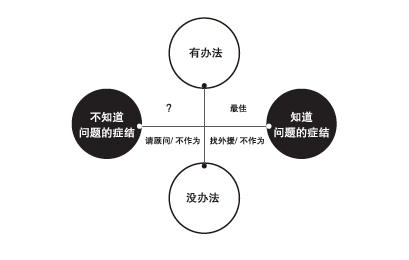

明白問(wèn)題的癥結(jié)和有無(wú)辦法解決這兩個(gè)維度構(gòu)成了四個(gè)象限,最佳的是右上角,知道有啥病也有藥;出了右下角的問(wèn)題可以找名醫(yī)扁鵲;左下角的問(wèn)題是扁鵲的大哥(出自扁鵲三兄弟的故事)才能解決的;最糟的是左上角,不知道問(wèn)題在哪兒就敢下藥,猛人啊,唉,敢下藥的原因是下藥之人不必承擔(dān)后遺癥。退而求其次,可以選擇不作為。有的時(shí)候不作為就是行善。

我們可以給自己找個(gè)借口,也許這是面對(duì)市場(chǎng)供不應(yīng)求時(shí),不得已而為之的一種辦法。不過(guò),既然是借口,總得有個(gè)頭吧,靠借口不能混一輩子。建筑、建筑師在 2.0 時(shí)代終將慢慢回歸其普世價(jià)值觀的本質(zhì),開始有溫度、有人味。要讓我們的產(chǎn)品有溫度,首先建筑師自己要有溫度,讓辦公室有溫度、價(jià)值觀有溫度。1998 年創(chuàng)業(yè)的谷歌公司,在 1999 年即把“不作惡”(do not be evil)作為企業(yè)宗旨之一,并以此為行為準(zhǔn)則。2.0 時(shí)代的中國(guó)建筑設(shè)計(jì)公司,該如何定義溫度呢?

臭鼬工廠

傳統(tǒng)的產(chǎn)品開發(fā)形式是投入巨資,寄希望于某關(guān)鍵牛人,期待他的靈光一現(xiàn), 于是產(chǎn)品隆重推出。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代顛覆了這個(gè)做法,現(xiàn)在很多產(chǎn)品創(chuàng)新是以小資金投入、依靠團(tuán)隊(duì)、不斷試錯(cuò)得來(lái)的。

這種做法的淵源可以上溯到70 年前的“臭鼬工廠”。美國(guó)軍火業(yè)巨頭洛克希德·馬丁公司(以下簡(jiǎn)稱洛? 馬) 由原洛克希德公司和馬丁·瑪麗埃塔公司于 1995 年合并而成。1943 年,洛克希德公司將其預(yù)先研究發(fā)展項(xiàng)目部搬到了加利福尼亞州伯班克一個(gè)不為人知的“馬戲團(tuán)帳篷”里(起初的工作場(chǎng)地是工作人員自己搭建的,墻體用閑置的發(fā)動(dòng)機(jī)包裝箱堆砌而成,屋頂則是用從馬戲團(tuán)租來(lái)的帳篷)。當(dāng)時(shí)其廠址毗鄰一家散發(fā)著惡臭的塑料廠,員工不得不戴著民防用防毒面具來(lái)上班,這里人跡罕至。工程師Irving Culver 對(duì)勞動(dòng)環(huán)境表示不滿,“臭鼬工廠”由此得名。

從最初簡(jiǎn)陋的倉(cāng)庫(kù)式辦公室、十多名工程師、薄弱的項(xiàng)目基礎(chǔ),到主導(dǎo)美國(guó)最機(jī)密、最先進(jìn)的武器產(chǎn)品,更以迅速、有效的成本控制著稱于世的高效率創(chuàng)新團(tuán)隊(duì), 具有傳奇色彩的臭鼬工廠在幾十年間完成了多級(jí)跳,始終保持著旺盛不衰的發(fā)展勢(shì)頭。其獨(dú)特的管理理念和方法被歸納總結(jié)成金科玉律,應(yīng)用于工商管理領(lǐng)域。施樂(lè)的 Polo Alto 實(shí)驗(yàn)室、美國(guó)AT&T 的貝爾實(shí)驗(yàn)室、“曼哈頓計(jì)劃”、IBM 的“國(guó)際象棋項(xiàng)目”、BMW 的“i項(xiàng)目”、蘋果公司的 Macintosh 電腦、東芝筆記本等,都是商業(yè)化臭鼬工廠的典型代表。設(shè)立臭鼬工廠的目的是在組織嚴(yán)密的官僚機(jī)構(gòu)中,尋求文化和管理模式的突破。

被稱為臭鼬工廠的機(jī)構(gòu)擁有高度自治權(quán),以避免想法、創(chuàng)意受原有官僚主義的制約。在一個(gè)既有的、有一定規(guī)模的設(shè)計(jì)公司進(jìn)行產(chǎn)品戰(zhàn)略和管理模式調(diào)整,可以借鑒臭鼬工廠的模式,先設(shè)立小規(guī)模的“產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)”或“產(chǎn)品事業(yè)部”。設(shè)計(jì)行業(yè)已有很多類似的案例,比如 CCDI 在 2003 年建立的體育事業(yè)部、三益中國(guó)在 2008 年組建的商業(yè)設(shè)計(jì)研究小組、深圳規(guī)劃院 2013 年成立的業(yè)務(wù)拓展中心(Vertical), 都是這種模式的嘗試,卓有成效。這貌似有點(diǎn)像“局部實(shí)驗(yàn),成功后全面推廣”的管理老話,但我認(rèn)為實(shí)質(zhì)性區(qū)別很明顯。

能夠不辱使命的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該有如下特征:

1. 人員少而精,都是敢于擁有大夢(mèng)想的人,對(duì)建構(gòu)產(chǎn)品模型上癮;

2. 擁有高度自主權(quán),不受原有體制的約束;

3. 有合理的經(jīng)費(fèi),但不必闊綽;

4. 擅于與內(nèi)外部資源合作;

5. 在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部,信息完全公開,讓所有人能隨時(shí)了解情況;

6. 有計(jì)劃,但不是計(jì)劃的奴隸;

7. 快速嘗試,記錄一切,包括失誤;

8. 慶祝成功,同樣慶祝失敗。

《白話設(shè)計(jì)公司戰(zhàn)略》主要是針對(duì)設(shè)計(jì)公司戰(zhàn)略管理的進(jìn)一步探討,在設(shè)計(jì)公司五種專業(yè)化發(fā)展導(dǎo)向、設(shè)計(jì)公司的管理模型等基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提出企業(yè)組織發(fā)展三軸理論等,并通過(guò)對(duì)具體流程軸、資源軸、產(chǎn)品軸的分析,闡述了設(shè)計(jì)公司的四個(gè)戰(zhàn)略模塊,提出了設(shè)計(jì)公司進(jìn)行戰(zhàn)略思考的一定路徑和方法。

本書中的企業(yè)發(fā)展三軸理論、戰(zhàn)略模塊分析等是作者根據(jù)自己多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié),以及為兩百多位設(shè)計(jì)公司老總進(jìn)行培訓(xùn)課的過(guò)程中的思考和研究而得。本書理論扎實(shí),同時(shí)又緊密結(jié)合行業(yè)特點(diǎn),因此具有很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)意義。