河南大學歷史文化學院 劉 意

摘要:

燈籠,又名花燈、彩燈等,具有悠久歷史,是我國傳統(tǒng)的手工藝品。燈籠主要用于照明,是中國古代最為普遍的照明工具之一。燈籠造型之豐富,花紋之精美,做工之細致,富有極高的藝術(shù)價值。河南開封是著名的旅游城市之一,是一座七朝古都,其自身豐富的歷史文化底蘊聞名國內(nèi)。北宋時期,汴梁開封的元宵節(jié)燈會就名揚天下,汴梁花燈以其手工制作精美而流傳至今。手工制作的傳統(tǒng)花燈是汴梁花燈的一大特色。“汴梁燈籠張”便是其中最著名的代表,被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。但是當前,傳統(tǒng)的汴梁花燈藝術(shù)正在被青年一代漸漸忽視,如何讓承載著歷史記憶的花燈文化回歸現(xiàn)實?這是現(xiàn)在面臨的一道難題。本文分三個部分,運用文獻、歸納、比較等研究方法,從汴梁花燈的發(fā)展歷史、工藝美學及其制作、保護與傳承幾個方面進行論述,旨在希望大家對傳統(tǒng)手工藝品有一定的了解和認識,共同保護我們共有的文化財富。

關(guān)鍵詞:

手工藝品 花燈 汴梁

Abstract:

The lanterns, also known as flower lamps, colored lamps, etc, have a long history and are China’s traditional arts and crafts. The lanterns are mainly used for lighting, which is one of China’s most ancient universal lighting tools. The lanterns have various shapes, fine patterns, meticulous workmanships, which are all full of high artistic value. Kaifeng is one of the famous tourist cities and is a capital of seven dynasties. Its own rich history and culture is famous in domestic. In Northern Song Dynasty, the lantern show of Kaifeng Lantern Festival had been on the legendary, and Kaifeng lanterns had spread so far because they were exquisitely handmade. Traditional handmade lanterns are a major feature of Kaifeng Lantern. "Kaifeng Lantern Zhang" is one of the most famous representatives in the national intangible cultural heritages. But currently, traditional arts of Kaifeng lantern are gradually being ignored by the young generation. How to make the Lantern culture carrying the historical memory back to reality is now faced with a difficult problem. This article is divided into three parts. Using research method such as literatures, inductions, comparisons, the history, technology and aesthetic of the Kaifeng lanterns making, protection and inheritance aspects

are discussed to make people know and understand the traditional handicrafts and protect our shared cultural wealth together.

Keywords:

Handicrafts Lantern Kaifeng

中圖分類號:F769.1

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2015)05-0096-02

一 汴梁花燈的發(fā)展歷史

花燈自從出現(xiàn)之日起,就作為傳統(tǒng)手工藝品中獨具代表性的一種流傳至今,具有一種獨特的文化品質(zhì)。從某種程度上,它反映了人類精神文明發(fā)展的進程。花燈象征著一個民族的符號。宋朝至今,開封就是一座休閑娛樂的城市,歸根原因與皇家的提倡密切相關(guān)。像我們熟悉的上元燈會,就被稱作古代的狂歡節(jié)。張燈祭神,開始于西漢,在北宋達到鼎盛時期。因此,上元 節(jié) 觀 燈,就 成 為 當 時 的 人 民 慶 祝 的 節(jié) 日 。自 那 時 起 ,就 出 現(xiàn) 了一 大 批 制 燈的民間作坊并逐步得到發(fā)展,直到今天在休閑市場也占有一席之地。

汴梁花燈聞名中外,“汴梁燈籠張”是最具有代表性的,被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。所謂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是指各種以非物質(zhì)形態(tài)存在的,與群眾生活密切相關(guān)、世代相承的傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是以人為本的活態(tài)文化遺產(chǎn),它強調(diào)的是以人為核心的技藝、經(jīng)驗、精神,其特點是活態(tài)流變。在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的實際工作中,認定的非遺標準是由父子(家庭)、或師徒、或?qū)W堂等形式傳承三代以上,傳承時間超過100年,且要求譜系清楚、明確。“汴梁燈籠張”世居開封,前后歷經(jīng)七代相 傳 ,共 有200余年歷史,是著名的花燈世家。因其制燈作坊名為“敬文齋 ”,故 又 稱“ 敬 文 齋 燈 籠 張 ”。

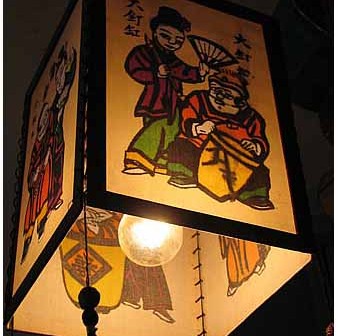

清代晚期,開封出現(xiàn)了一家以制作宣紙花燈及宋式木版畫燈為主的“燈籠張”,制作之精美,讓人們贊嘆不已。張?zhí)炅簾艋\張的創(chuàng)始人。他對宋代花燈有自己的想法,并善于制作花燈,畫、刻、印、扎糊彩繪樣樣精通,在傳統(tǒng)花燈的制作上進行創(chuàng)新,很快聲名遠揚。他制作花燈的特點不僅僅在于制作形式的豐富,還在于花燈制作內(nèi)容的創(chuàng)新。在畫面設(shè)計方面,他擅長從群眾喜聞樂見的民間傳說、戲曲中選擇題材,整個畫面設(shè)計得活潑生動,活靈活現(xiàn)。“汴梁燈籠張”的第二代傳人張藝廣,在張?zhí)幕A(chǔ)上認真鉆研,他精通花燈紋樣的雕刻。他運用走馬燈原理,制作出了風靡一時的鯉魚躍龍門花燈,隨著不斷旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的影子,從而產(chǎn)生龍出魚進的視覺感受,鯉魚躍門燈之所以成為當時花燈中的佼佼者,還在于燈體下方的紋樣雕刻,水紋紋樣的木板雕刻又使花燈具有皮影戲的藝術(shù)氣息。張精業(yè)是其第三代傳人,在前兩代傳人的基礎(chǔ)上,張精業(yè)設(shè)計的花燈增加了技術(shù)含量,在選材方面,以休閑游樂題材為主,其滾地燈,能沿地滾動,迎風轉(zhuǎn)動,燦若流星。但燈內(nèi)蠟燭并不會因為轉(zhuǎn)動速度快而出現(xiàn)傾斜的現(xiàn)象,在重力作用下,彩燈的發(fā)光效果并無任何影響。第四代傳人張弘,以善于宣紙竹篾彩燈制作而聞名。清光緒二十七年,張弘及其三個兒子參與裝繕了開封行宮。行宮陳設(shè)壯麗,儼然有內(nèi)廷氣象,光緒帝和慈禧太后觀賞期間,甚是喜歡。“敬文齋燈籠張”就此成為汴梁花燈的代表品牌。第五代傳人名叫張嘉義,他在繼承的基礎(chǔ)上對花燈進行創(chuàng)新,把民間玩具和彩燈相結(jié)合,創(chuàng)新出幾十種新花燈產(chǎn)品,由于便于攜帶,操作方法簡單方便,頗受民間大眾的歡迎。第六代傳人是張金漢,他八歲起就開始隨父學習制作花燈,掌握多種技藝,在花燈研制開發(fā)上面認真鉆研,知難而進,將中原彩燈文化大放傳承下來,大放異彩。其代表作品有“汴京八景無骨花燈”、“千手觀音千手千燈”等。第七代傳人張俊濤,從小研究花燈,現(xiàn)在他已經(jīng)完全掌握了制作花燈的技藝,他已經(jīng)攻讀完碩士,準備攻讀民俗博士。他認為,花燈研究在我國學術(shù)領(lǐng)域中還是一塊空白,他將在這一塊領(lǐng)域中做出自己的努力,讓花燈藝術(shù)繼續(xù)綻放光芒。

二 汴梁花燈的工藝美學及制作

1 汴梁花燈的工藝美學

汴梁花燈在題材選取上非常講究,最常見的是以民間代代流傳的神話故事為題材,比如豬八戒吃西瓜燈、齊天大圣孫悟空燈、鯉魚躍龍門燈、龍王祝福燈等,這些花燈造型豐富,還原度高,制作得栩栩如生,惟妙惟肖,深受大家的喜愛。還有的以佛像為花燈題材選取的來源,比如最著名的“千手觀音千手千眼燈”,該燈的題材選取靈感來自于開封市著名的大相國寺內(nèi)的千手千眼觀音佛像,該燈與原物相差無幾,真實再現(xiàn)了佛像,佛像體內(nèi)有大燈,每只佛像手上還有小燈,下面的蓮花寶座也是綻放的荷花燈,璀璨奪目,吸引了很多花燈愛好者的眼球。汴梁花燈之所以有這樣高的藝術(shù)價值,主要原因之一在于它吸收并融合了宋代工藝美學。由于受到經(jīng)濟、民俗,技術(shù)、環(huán)境等若干因素的影響,宋代工藝既體現(xiàn)了文藝思想的一系列變化,同時又反映了人文精神。樸素、典雅、質(zhì)樸、簡潔的藝術(shù)風格,造型上去除了復雜累贅的修飾,給人清新脫俗,回歸自然的感覺。

以美學視角來看,汴梁花燈所體現(xiàn)的藝術(shù)風格是典雅的。理、高雅、簡潔、質(zhì)樸、清新、嚴謹,既是工藝美學品質(zhì)所強調(diào)的內(nèi)容,也是宋代文化思想在不同階段的美學樂趣。其中理則是傳承了宋代理學思想。藝術(shù)是審美主體情感驅(qū)使的產(chǎn)物,宋代的工藝美學趣味則是超越了它所處的時代。宋代文人在人與物的關(guān)系上,也有著與理學相當不同的見解。他們各從自己 對 生 活 日 用 的 感 悟 出 發(fā) ,對 人 與 物 的 關(guān) 系 ,對 物 的 認 識 提 出 了 自 己 的 觀點,其內(nèi)容甚至與現(xiàn)代設(shè)計理論有異曲同工之妙。這種對于物的正確認識,深刻地影響了宋代工藝美術(shù)領(lǐng)域的造物活動。

2 汴梁花燈的工藝制作

“汴梁燈籠張”的種類非常豐富。張金漢已經(jīng)復原了無骨燈、有骨燈、彩扎燈、宣紙竹篾燈、走馬燈、珠燈、荷花燈、萬眼羅燈、吉利燈、木版畫燈等十幾個品種,幾十個花色的古燈。其中木版畫燈是“汴梁燈籠張”獨有的。在制作工藝方面,汴梁花燈對技法要求非常嚴謹,花燈出現(xiàn)并發(fā)展于民間,不但表達了民間手工藝人的心思靈敏,手藝巧妙,也體現(xiàn)了勞動人民的聰明才智。汴梁花燈的工藝制作主要分為扎制工藝、著色繪圖工藝 、合 褶 造 型 工 藝 三 種 。

1 扎制工藝:使用材料主要包括竹篾、蘆葦、秸稈、棉線、漿糊等。使用工具主要有竹刀、尺、筆、銼刀、刮刀、剪刀、鏟刀等。制作的基本步驟是:首先畫出作品的圖案輪廓,反復修改后放大到實際尺寸,勾出骨架線。其次將劈篾、平節(jié)、打磨后的竹篾依照設(shè)計開始捆扎,用棉線和紙捻涂漿糊作十字捆扎,捆扎過程中,如果需要彎曲的地方要進行加熱處理,最后一步是做整體的調(diào)整。

2 著色繪圖工藝:在這方面“汴梁燈籠張“有兩大特色,一是木版燈畫印版,二是浸染技術(shù)。木版燈畫印版現(xiàn)存100余 塊 ,分 為 單 色 版 和 套 色版 ,既 有 人 物 戲 出 ,又 有 花 鳥 蟲 魚 。浸 染 技 術(shù) 是 通 過 特 制 的 工 具 在 一 張 紙上同時染出各種色彩,鮮艷柔和,過渡自然。使用工具主要有燈畫印版,排 筆 、晾 紙 桿 、晾 紙 架 、趟 子 、刷 子 等 。使 用 材 料 主 要 是 各 種 染 色 、蕢 褶 后的綿紙。主要制作步驟是:先將蕢褶后的綿紙用棉線捆扎成把,放入染色格 子 中 用 牛 筋 固 定 ,再 用 排 筆 、毛 刷 點 蘸 染 料 分 層 次 著 色 ,置 于 避 光 處 陰干,人物、動物等便栩栩如生地顯現(xiàn)出來。

3 合褶造型工藝:使用材料主要有宣紙、綿紙、有光紙、細鐵絲、棉線和漿糊。使用的主要工具為蕢、軋紋工具,花瓣烙子,勒花工具等。在制作時,將剪裁整齊的紙張做軋紋處理,百折紙用蕢合成為各種形狀。

三 汴梁花燈的保護與傳承

隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我們的生活環(huán)境也隨之改變著。當民間老一輩的手工藝人把花燈重現(xiàn)時,老年人都感慨萬分,那是曾經(jīng)伴隨幾輩人走過歡樂童年的回憶,老年人對于花燈的情感是深厚的,但是隨著時代的進步,古老的生活方式正在被新的文化模式所替代。隨著社會的變革,青年一代的思想也在慢慢變化,傳統(tǒng)的汴梁花燈藝術(shù)正在被青年一代漸漸忽視,這是我們不愿意去承認的現(xiàn)狀,但是人類發(fā)展歷程中不應(yīng)該忽視傳統(tǒng)的藝術(shù)品。汴梁花燈是人類寶貴的文化遺產(chǎn),是人類智慧的結(jié)晶,它承載著許多人的回憶,也見證著一個勤勞勇敢民族的壯大,如何讓承載著歷史記憶的花燈文化回歸現(xiàn)實?這是現(xiàn)在面臨的一道難題。筆者建議對汴梁花燈的保護與傳承從以下兩點考慮:

1 市場是傳統(tǒng)花燈得以重生的平臺

首先得把花燈市場做起來,才能把傳統(tǒng)文化傳承下去。“汴梁燈籠張”第 七 代 傳 人 張 俊 濤 認 為 ,只 有 進 入 市 場 ,傳 統(tǒng) 花 燈 才 會 有 生 命 力 ,只 有 通 過 市場,傳統(tǒng)花燈的制作技藝才不致于流失,傳統(tǒng)花燈的傳承才有可能持續(xù)。目前,花燈市場的現(xiàn)狀是不令人樂觀的,如今的市場已經(jīng)很難找到傳統(tǒng)花燈的身影。雖然國家鼓勵和支持開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目的傳承和傳播,但是隨著社會經(jīng)濟的迅速發(fā)展,一些傳統(tǒng)的東西正逐漸消失在人們的視野當中。電的發(fā)現(xiàn)與使用,使傳統(tǒng)花燈的照明功能被電燈所替代,同時,越來越多兼具審美與裝飾功能的電燈應(yīng)運而生,花燈幾乎被電燈所取代。

如今,很多非物質(zhì)文化的傳承人都發(fā)出過這樣的感慨:只要有人愿意學,我不收任何費用,只求能把它傳承下去。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承僅僅依靠國家的支持還是遠遠不夠的,要想花燈走得既遠又穩(wěn),筆者以為,對傳統(tǒng)花燈進行創(chuàng)新讓其走進市場,才會使花燈得以重生。只有根植于市場這片沃土,傳統(tǒng)花燈才能扎根結(jié)果,才能得以傳承。 2 增強花燈文化傳承意識,保護共有文化遺產(chǎn)

文化是一個民族的靈魂,是推動經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐,是綜合國力的重要組成部分,同時也代表著一個國家和民族的文明程度與發(fā)展水平。文化對一個國家發(fā)展進程的影響,比經(jīng)濟和政治的影響更深刻、更久遠。如果說,經(jīng)濟發(fā)展改變的是一個國家的面貌,那么文化繁榮則可以化育一個 民 族 的 風 骨 。中 華 民 族 擁 有 五 千 年 文 明 史 ,擁 有 深 厚 的 文 化 血 脈 ,在 漫長的歷史長河中,無論興衰成敗,歷史文化的根脈始終生生不息、綿延不絕。深厚的歷史文化底蘊,成為我們民族賴以生存和繁衍發(fā)展的精神沃土。豐富的歷史文化遺產(chǎn),成為我們民族取之不盡的寶貴精神財富。以花燈為代表的非物質(zhì)文化遺產(chǎn),是我國傳統(tǒng)文化的重要組成部分,也是我們的巨大精神財富。

如 今“ 汴 梁 燈 籠 張 ”已 走 過 近300年的風雨歷程,在越來越多傳統(tǒng)文化瀕臨消失的當下,以“汴梁燈籠張”為代表的非物質(zhì)文化的傳承人們,對于老行當?shù)膱允兀瑢τ趥鞒袀鹘y(tǒng)文化的毅力和精神著實令人佩服,青年一代必須加以保護并且傳承下去。

結(jié)語

汴梁花燈是我國傳統(tǒng)手工藝品,是花燈藝術(shù)品的代表之一,也是老一輩民間手工藝人勤勞智慧的結(jié)晶,需要年輕一代人加以保護與繼承,但是文化多元化的保護不能僅僅只靠對于歷史古物的保護來簡單實現(xiàn),必須要加強對無形文化遺產(chǎn)的保護和開發(fā),這是文化創(chuàng)造性的體現(xiàn)。我國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化當中的一些非物質(zhì)文化遺產(chǎn)對于我們來說是一筆無形且無價的精神財富,我們要格外珍惜并要給予保護,更重要的是將它們傳承下去。本文是筆者對于我國傳統(tǒng)文化民間手工藝品汴梁花燈的一些論述,旨在希望大家對傳統(tǒng)手工藝品有一定的了解和認識,共同保護我們共有的文化財富。

參考文獻

[1] 梁文娟.中國經(jīng)典傳統(tǒng)文化.西安.西北工業(yè)大學出版社.2010.09

[2] 徐復觀.中國藝術(shù)精神.上海.華東師范大學出版社.2010.12

[3] 肖宏發(fā).中國傳統(tǒng)文化藝術(shù)及其演變.南寧.廣西民族出版社.2009.06

[4] 張藝. “ 汴 梁 燈 籠 張 ”的 歷 史 傳 承 及 工 藝 特 點.裝飾.2011.(01):112-113

[5] 曾輝.現(xiàn)代手工藝的創(chuàng)意設(shè)計觀.設(shè)計.2015.(01):80-80