大連理工大學(xué) 建筑與藝術(shù)學(xué)院 王 斐 李世芬 趙嘉依

摘要:劉家寨是北方少有的堡寨式村落,如今相當(dāng)多的民居已破敗甚至消亡。當(dāng)?shù)鼐用竦淖园l(fā)性更新缺乏系統(tǒng)性與科學(xué)性。因此,對(duì)其更新性研究勢在必行。文章以類型學(xué)的方法對(duì)整體村落形態(tài)進(jìn)行梳理、歸納,并選取具有代表性的幾個(gè)典型民居進(jìn)行重點(diǎn)研究,通過田野調(diào)查的方式,分析其建筑、藝術(shù)、營造、經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)價(jià)值,進(jìn)而以圖解分析等方式對(duì)其空間模式與更新進(jìn)行研究,以期為該地區(qū)的地域文化在民居發(fā)展中的價(jià)值認(rèn)知和有效傳承提供相關(guān)借鑒。

關(guān)鍵詞:劉家寨 堡寨式 空間模式 更新策略

中圖分類號(hào):TU-8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1003-0069(2017)09-0030-04

Abstract:Liu village is one of the rare stockaded village In the north of china,but now,the situation of the village is not so good,quite a lot of folk houses has been broken,some even been ruined. the voluntary replacement of the Local people lacks in the behave of systematic and scientific,Therefore,the research on the village is imperative. We summarized the numbers of the whole village-form in the method of typology And chose some representative cases to research carefully .we analyzed the broken reasons and the vable of architecture ,art,construct and economy in the method of The fieldwork. Further more,we do research on the space pattern and Update of the folk houses in the method of Graphic analysis. We hope to Provide related reference for the Effective inheritance and The cognize of the Regional culture.

Keywords:Liu village Stockaded village Spatial pattern Update strategy

引言

冀南地區(qū)的傳統(tǒng)民居資源十分豐富,較為完好地保留下來了很多,但是大多為與北京四合院形制相似的傳統(tǒng)民居,堡寨式的民居較為罕見。劉家寨坐落于邯鄲市的西部山區(qū),棲身太行山脈之中,整體村落保存較為完整且風(fēng)格鮮明,具有獨(dú)特的研究價(jià)值。

一、古村簡況

劉家寨位于河北省邯鄲市涉縣北部的偏城村(如表1),較為遺世獨(dú)立,因而其整體大致保留下來。劉家寨的最終形制是逐步形成的,據(jù)《涉縣地名志》所載,偏城村原分為三片,東、西兩片稱東崗、西崗,中間為寨子,有牛、馬、王、陳和羅姓等家族居住。約宋末元初,劉姓從山西遼州遷來,漸成旺族,形成如今劉家寨的雛形。羅、劉兩姓均居于寨上,后羅姓絕嗣,劉姓便將寨子四周筑墻,并設(shè)東、南、北三門,儼然一處小山城,故改名曰“永安寨”,因其主人姓劉,人們又常稱其為“劉家寨”。

劉家寨作為移民村寨,在建造之初就考慮了防御功能,從而保存下來的石碑磚刻、雕梁畫棟等既有明、清古韻,又有近代的氣息,劉家寨建筑十分精美,代表著一個(gè)時(shí)代的風(fēng)格,如寨中保留的著名的進(jìn)士府、將軍府等即是其鼎盛時(shí)期的證明。

二、 村落空間模式解析

(一)村落規(guī)劃及其特征

1.點(diǎn)—門戶節(jié)點(diǎn)及其序列:筆者首先將門戶體系抽象化提煉為“點(diǎn)”要素,繼而依據(jù)其在整個(gè)序列中的重要性進(jìn)一步歸納、分類為起點(diǎn)與轉(zhuǎn)換點(diǎn)等,從而達(dá)到詳細(xì)研究其本質(zhì)的目的。

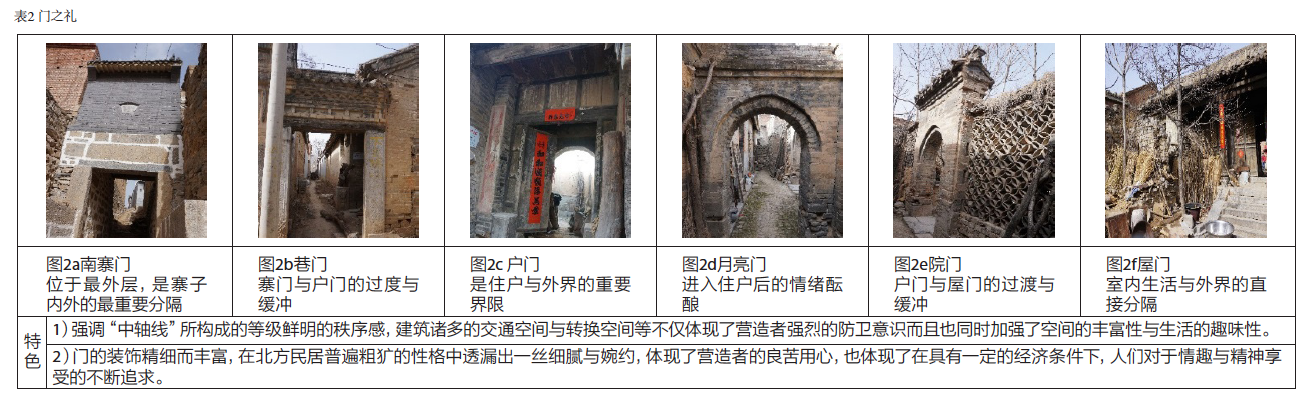

“起”——對(duì)應(yīng)于最外層的寨門。主要起到為整個(gè)空間序列定下基調(diào)的重要作用。作為起點(diǎn)與開端,決定接下來的發(fā)展方向,除去一般性的通行性功能外,還具有心理層面界定空間內(nèi)外的作用。“轉(zhuǎn)”——對(duì)應(yīng)于內(nèi)層的各個(gè)次門。起到豐富內(nèi)部空間序列的重要作用。在本案中,整個(gè)空間序列共包含6道門戶,從南寨門開始,經(jīng)過巷門、戶門、月亮門、院門最終到達(dá)屋門(如表2)。主要探討兩方面對(duì)于空間序列的影響:一是門戶之間的關(guān)系,包括距離、尺度、方向等影響因素。二是門戶本身,包括尺度、比例、形態(tài)、材質(zhì)等影響因素。此二者最終會(huì)影響到此空間序列使用者的精神與心理感受。如各門之間相呼應(yīng)而形成的建筑中軸線,體現(xiàn)出意欲營造的禮儀與等級(jí)秩序感;各個(gè)門的裝飾細(xì)膩,體現(xiàn)了營造者豐富的精神追求與生活情趣。

2.線—多義性的線性空間:筆者首先將線性空間體系抽象化提煉為“線”要素,為便于研究,依據(jù)在整個(gè)序列中的重要性將諸多元素進(jìn)一步歸納、分類為兩種類型,其一為道路體系,其二為建筑中的狹長空間。從而達(dá)到詳細(xì)研究其本質(zhì)的目的。“承”——實(shí)際涵義為承上啟下。主要起到承接上級(jí)序列與引導(dǎo)下級(jí)序列的過渡性作用。多義性表現(xiàn)在其具有的連接、緩沖等多重作用。在本案中,類型之一的道路體系,四通八達(dá)且等級(jí)明確,因而其序列具有較強(qiáng)的豐富性,繼而影響到人們對(duì)于序列空間的視覺與身心感受。類型之二的狹長空間包括廂房與正房的間隙空間等,探討圍合空間界面的特性對(duì)于空間序列的影響,主要表現(xiàn)為高寬比(D/H)的大小與空間封閉性強(qiáng)弱的關(guān)系,最終體現(xiàn)對(duì)于人類活動(dòng)的社會(huì)性與公共性等諸多方面的深刻影響(如表3)。

3.面–多樣化邊界及其表情:筆者首先將面狀的邊界體系抽象化提煉為“面”要素,繼而依據(jù)其在整個(gè)序列中的重要性將其進(jìn)一步歸納、分類為人工式與自然式,從而達(dá)到深入其本質(zhì)的目的。

“合”——體現(xiàn)在整個(gè)寨子的邊界界面。作為整個(gè)空間序列的收尾,其重要性不言而喻,因此不能斷然截止,而要進(jìn)行適當(dāng)?shù)膹?qiáng)化甚至升華,因而需要強(qiáng)有力的元素來擔(dān)當(dāng)該角色。圍合整個(gè)寨子的邊界面狀要素——城墻與自然式的護(hù)壁等,將其與外界嚴(yán)酷的大自然及其他敵對(duì)力量相隔離,兼具防御、防災(zāi)等保衛(wèi)性功能,因而其對(duì)外的表情表現(xiàn)為簡潔與冷漠。但是為了增強(qiáng)親和力和自然感,在選材與建造方面較為考究,多為自然塊石的自由堆疊,雖由人作,宛自天開(如表4)。

(二)建筑類型解析

1.建筑風(fēng)格及其特征:本文選取筆者精心調(diào)研的兩戶民居(一號(hào)民居、二號(hào)民居)進(jìn)行詳述,從類型學(xué)1的角度來看,兩戶民居均具有很強(qiáng)的代表性。筆者在此按類型學(xué)方法將劉家寨民居分為以這兩戶民居為代表的兩種類型,從而方便對(duì)其進(jìn)行空間組織模式的研究。

第一類:大致建造時(shí)間為20世紀(jì)上半葉的清末民國時(shí)期。主要代表有格格府、將軍府等,表現(xiàn)為西洋、晉商兩種風(fēng)格或這兩種風(fēng)格的折中(如表5),同時(shí)此類也是劉家寨中保留較為完整的民居類型。

一號(hào)民居概況:由于時(shí)間、材料等原因,該建筑保存較為完好,無實(shí)質(zhì)性破損。現(xiàn)為兩位老人居住,生活空間大致位置未做改變而繼續(xù)延用原有格局,只是局部加建輔助空間等。另外加建側(cè)院作為儲(chǔ)藏空間(如表6)。

第二類:大致建造年代為17世紀(jì)后半葉的明末清初時(shí)期。距今年代較遠(yuǎn),因而多破敗,保留較少,大多為一級(jí)保護(hù)等級(jí),代表民居如進(jìn)士府等。風(fēng)格特征表現(xiàn)為:整體結(jié)構(gòu)為抬梁式的中國傳統(tǒng)木構(gòu)架,大挑檐的青瓦屋頂,圍護(hù)部件薄且透,一般為傳統(tǒng)木雕的門扇,裝飾為木雕或彩漆噴繪。

二號(hào)民居概況:由于年代較為久遠(yuǎn),因此局部破損較為嚴(yán)重,如前院幾乎荒廢(西側(cè)廂房已完全坍塌),偶作倉儲(chǔ)使用。建筑構(gòu)件如門窗隔扇、木柱等均較為完好地保留下來,場景保存度較高。構(gòu)件均有破損且住戶的保護(hù)意識(shí)淡薄。現(xiàn)為兩位老人居住,兒孫輩常年在外打工,只有春節(jié)回去小住。房屋改擴(kuò)建規(guī)模較大,作為主要生活空間的后院為后期加建。

西洋風(fēng)格:于19世紀(jì)末、20世紀(jì)初形成此風(fēng)格。主要是受當(dāng)時(shí)西方列強(qiáng)的殖民文化影響而形成的。其特征表現(xiàn)為:建筑某些部位具有西洋建筑的特征,如入口門洞為磚拱形式,屋頂山墻有山花,墻體有凸出的壁柱等。細(xì)部較為繁復(fù),有多層且細(xì)密的線腳,裝飾為具有西洋寓意的墻面雕飾。

晉商風(fēng)格:其形成原因之一是地域性原因——地處晉、冀交界,之二是歷史原因——外來遷徙導(dǎo)致的文化交融。其特征表現(xiàn)為:院子的形制與比例與晉地民居相近,墻體質(zhì)樸、厚重、簡潔,磚塊尺度大、顏色為土黃。屋頂大多為平頂或小出檐的緩坡瓦頂。裝飾大多為晉地風(fēng)格的磚雕。

2.民居原型及其拓?fù)溲葑兲卣?/span>

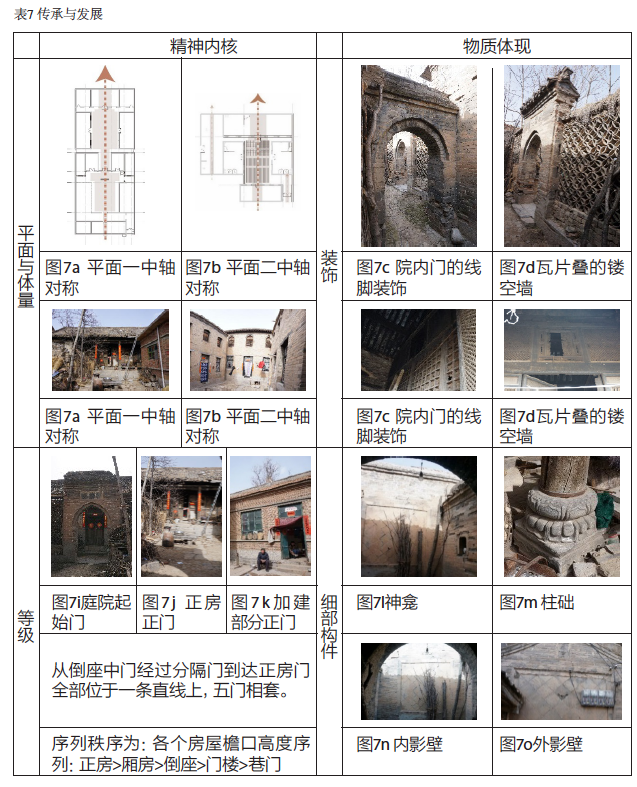

劉家寨民居整體上是在北方民居的原型——北京四合院的基礎(chǔ)上進(jìn)行一定程度的異化,有傳承,有發(fā)展(如表7)。整體從精神內(nèi)核上看是延續(xù)的,但由于地域性的限制,如材料來源、建造工藝等而造成了一定的差異性。

三、現(xiàn)狀與問題

新中國成立后,劉家寨的一些院落分給偏城村缺屋少房的群眾,由于經(jīng)歷了戰(zhàn)亂,許多房屋呈破敗之勢,具體表現(xiàn)為部分民居的廂房或正房只留存下結(jié)構(gòu)框架或完全倒塌、公共建筑廢墟化等一系列問題。

(一)整體風(fēng)貌:

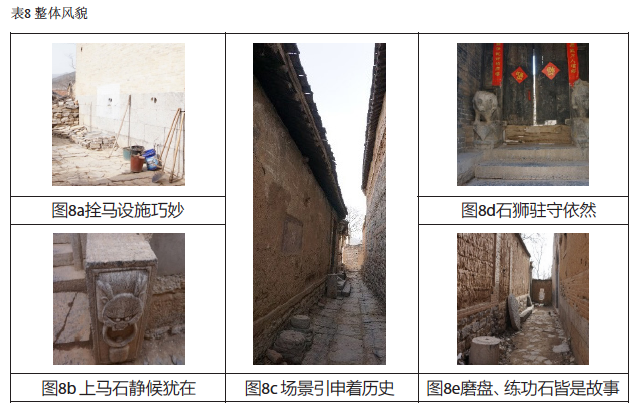

劉家寨內(nèi)民居破損嚴(yán)重。界面如墻、地等隨著時(shí)間而逐漸被侵蝕,石頭圓滑而不生硬,具有原生感,不是矯飾、符號(hào)化的布景模式,場景保存較好,人為破壞小,如隨處可見的練功石、上馬石、拴馬石、磨盤、石獅子等石刻。這些石刻見證了劉氏一族曾經(jīng)勤奮練習(xí)、勤勞耕作的歷程,具有一定的精神寓意(如表8)。

(二)建筑單體:

劉家寨內(nèi)的建筑不僅在建筑形式、材質(zhì)及其組合等方面具有豐富的多樣性價(jià)值,而且由于歷史悠久,多個(gè)年代的建筑均有留存,因此堪稱北方堡寨式民居的建筑寶庫(如表9)。

1.屋頂形式多樣。

形式極其多樣,不只是簡單的坡頂與平頂,而是坡頂還根據(jù)不同的起坡坡度或挑檐程度分為多種具體形式。甚至有拱頂,考慮可能受到了當(dāng)時(shí)西洋文化的介入。

2.建筑材質(zhì)多樣

由于材質(zhì)的顏色多樣而形成了豐富的組合,主要色彩有白、灰、黃、藍(lán)四種,材質(zhì)種類有夯土、土坯磚、黏土磚、藍(lán)磚、規(guī)整石塊、不規(guī)則石塊等。并且其組合方式多種多樣,有整齊疊石、亂石堆砌等。

3.多樣化裝飾

有的利用建筑本身構(gòu)件的美感形成裝飾,如月梁、木柱等直接外露或門洞做成曲線的拱形等。有的利用材料的巧妙組合而形成裝飾,如將瓦片堆疊成多種圖案或?qū)⑹^、磚、夯土等不同材質(zhì)并置而形成豐富的效果。有的利用單獨(dú)的裝飾元素來形成裝飾,如設(shè)置多種細(xì)密的線腳等。

四、更新研究

(一)整體村落更新

現(xiàn)今整體村落經(jīng)過自主性較強(qiáng)的更新后,呈現(xiàn)出較為隨意的狀態(tài)。一部分民居未考慮到舊有建筑風(fēng)格,只是跟隨建造潮流,簡單地滿足了住戶的功能性與經(jīng)濟(jì)性需求,此類多數(shù)為紅磚結(jié)構(gòu)、水泥抹面、紅瓦坡頂?shù)龋踔烈恍⒎课菟⒊杉兌群芨叩念伾狈γ栏小I晕⒅v究些的民居為白色瓷磚貼面,更新在整體布局上對(duì)于文脈的延續(xù)性未加考慮,建造均較為粗糙。

(二)民居單體更新模式

由于居民科學(xué)更新意識(shí)匱乏且單體層面操作較為容易,因此更新狀況較為復(fù)雜且多樣、問題較多。但不乏一些較為成功的案例值得借鑒。

1.營造技術(shù)更新

從結(jié)構(gòu)與材料兩方面進(jìn)行研究:結(jié)構(gòu)更新包括局部加固、替換等方式;材料更新包括選用與原材料相同或相近的材料進(jìn)行修補(bǔ),如為使構(gòu)件的整體外觀協(xié)調(diào)統(tǒng)一而用木質(zhì)桿件對(duì)原有結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固。或用新材料進(jìn)行覆蓋式更新,如在老舊的梁柱上噴漆進(jìn)行修復(fù)。

2.空間更新

主要是以不同的方式,在保留原有建筑格局的基礎(chǔ)上,進(jìn)行不同程度的改、擴(kuò)建等。筆者根據(jù)不同的分類依據(jù),由新建部分與原有部分的關(guān)系歸納出三種空間更新模式,包括:根據(jù)周圍空間的空余情況,決定是橫向或縱向進(jìn)行加建;根據(jù)功能的分布情況,決定是否加建儲(chǔ)物功能區(qū)或生活功能區(qū);根據(jù)原有建筑的保留情況,決定是否在原來基礎(chǔ)上局部修補(bǔ)或大程度的加建等。

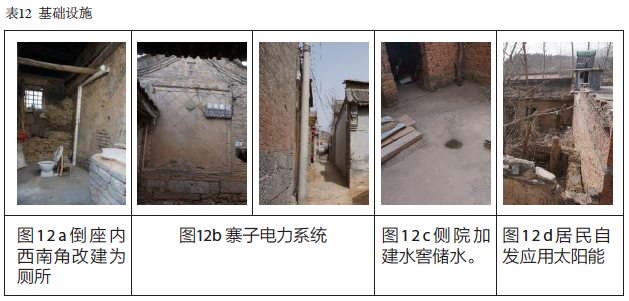

3.基礎(chǔ)設(shè)施更新

據(jù)筆者問卷調(diào)查得知,居民的生活基礎(chǔ)設(shè)施還不夠完善,雖已通路、通電,但總體較為陳舊。并且未能全天供應(yīng)自來水,因此居民只能以水窖儲(chǔ)水備用。上下水系統(tǒng)只能通過居民自主裝配使用。因此更新應(yīng)該注重相關(guān)設(shè)備在外觀上與原有建筑的結(jié)合,注重整體性與美觀性。

結(jié)語

劉家寨作為具有較高文化價(jià)值且較為罕見的冀南堡寨式村落,其民居保護(hù)與更新并未能引起足夠的關(guān)注與重視,現(xiàn)狀著實(shí)令人擔(dān)憂。筆者基于調(diào)研分析,對(duì)劉家寨建筑的最本質(zhì)層面的空間、建構(gòu)等要素進(jìn)行了探討,意在探索住居原型,并為當(dāng)?shù)鼐用竦慕ㄖ绿峁┮欢ǖ慕梃b。同時(shí)喚起當(dāng)?shù)鼐用竦谋Wo(hù)意識(shí),并呼吁人們加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)土建筑的相關(guān)研究。

參考文獻(xiàn)

[1] 楊珍珍,唐建 . 老宅新生——舊民居改造的鄉(xiāng)村民宿建筑設(shè)計(jì)探析 [J] . 設(shè)計(jì),2017 (5):58-60

[2] 李世芬,張小崗,宋盟官 . 華北平原民居適宜性建造策略與方法探討 [J] . 華中建筑,2008 (7):165-169

[3] 李世芬 . 有機(jī)轉(zhuǎn)換:地域文化與住居形態(tài)研究 [J] . 建筑與文化,2010(4):34-36

[4] 趙媛媛 . 涉縣劉家寨傳統(tǒng)居民建筑研究.河北工程大學(xué) [M] ,2016

[5] 沈克寧 . 建筑類型學(xué)與城市形態(tài)學(xué) [M] . 北京:中國建筑工業(yè)出版社,2010:186-192

[6] 凱文林奇 . 城市意象 [M] . 北京:華夏出版社,2009:35-64