浙江理工大學 建筑工程學院 董 兆 高海倫 梅博涵 文 強

摘要:介紹臺達杯競賽獲獎作品“風·巷”的設計構思。方案的主要創意在于運用了泉州民居為適應地區氣候而采用的“冷巷”、“天井”等被動式生態設計原理,并巧妙地融入到了現代空間形態設計中,和現代生態節能技術相結合,同時充分考慮了老年人的行為需求,創造出適宜于老年人頤養的綠色、低碳、健康的生態頤養服務中心。

關鍵詞:風·巷 冷巷 遮陽通風 被動式生態技術

中圖分類號:TU8 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)08-0071-03

Abstract:The paper introduces the design concept of WIND· LANE, which is an awarded-winning work of 2017 Delta-cup International Solar Building Design Competition. The main idea of the design lies in the application of passive eco-design principles used in Quanzhou residential adapting to the regional climate such as cold lane and patio. It incorporates the principles into the design of modern space forms, combined with modern ecological energy saving technology. Meanwhile, the behavioral needs of the elderly are fully taken into account. The design establishes a green, low-carbon and healthy ecological maintenance service center which is suitable for the elderly.

Keywords:WIND· LANE, cold lane, sun-shading, ventilation, passive ecological technology

一、項目概況

2017年臺達杯國際太陽能建筑設計競賽的主題為“陽光· 頤養”,這次競賽選取了福建泉州和陜西西安兩個賽題,強調通過合適的建筑設計手法,整合適宜的可再生能源技術,使太陽能為建筑帶來永續的能源,讓建筑為老人創造健康、舒適、安全、便利、綠色的新生活。本方案選取的是福建泉州地塊,位于泉州市德化縣雷峰鎮印象園生態園內,地處園區西部主要入口處。建設用地場地為平地,交通便利,周邊自然環境優越。

二、構思來源—地區生態技術分析

(一)氣候分析

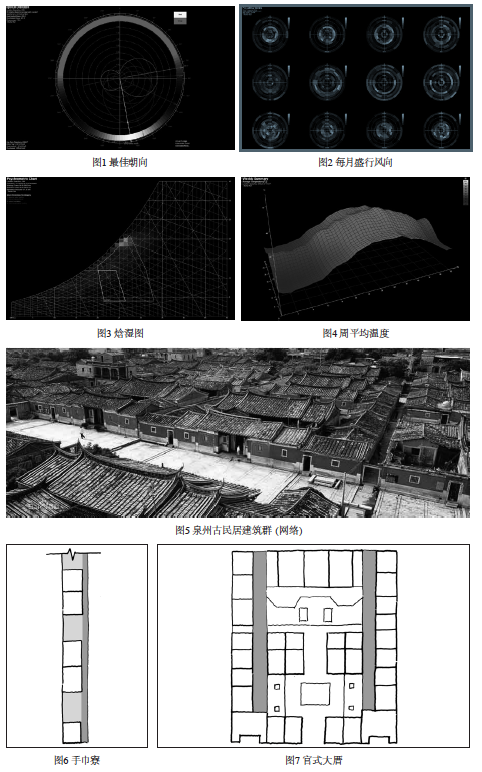

項目所在地泉州德化縣位于閩中屋脊戴云山區,全縣地勢較高,地貌以山為主,屬于亞熱帶海洋性季風氣候,其氣候特點是冬季較為溫和,較少出現嚴寒和破壞性低溫,夏季較為炎熱且多雨濕度大。因此從生態頤養服務中心的建筑設計主要解決遮陽、防潮、通風等問題(如圖1-4)。

(二)地區技術

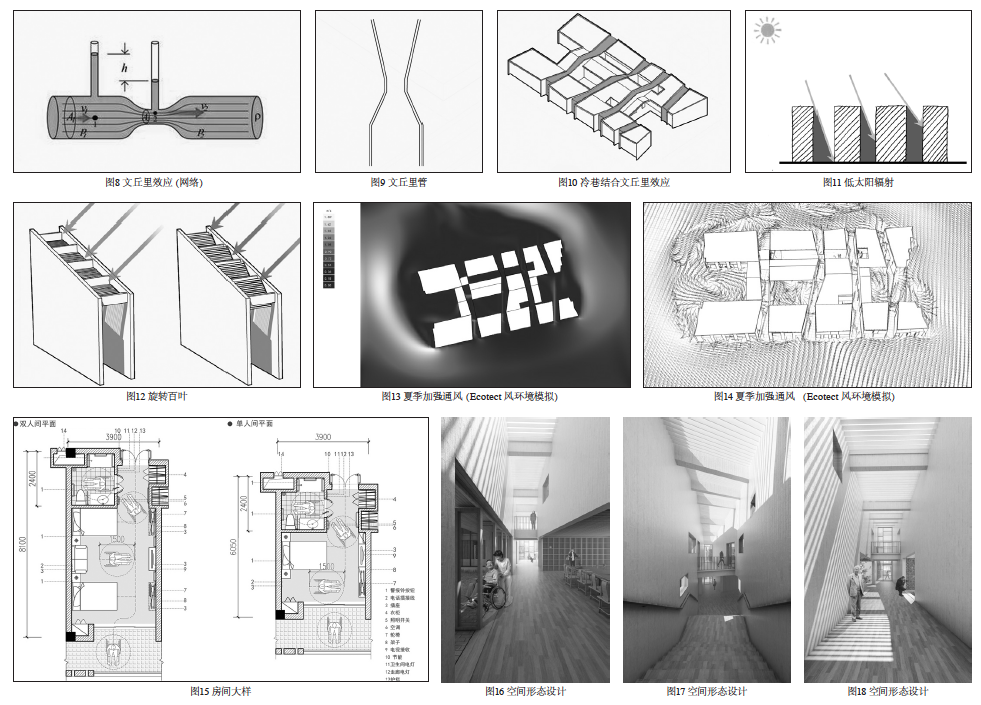

經過前期的調研考察發現,泉州本土傳統民居為適應亞熱帶海洋性季風氣候而自發產生的被動式低技術生態手法很好地解決了遮陽、防潮和通風問題(如圖5)。當地民居建筑群體布局緊湊,建筑密度較大,避免了陽光直射;而民居建筑臥室地面通常架空防潮處理,并常設閣樓用來作為日用品儲藏空間;另外,這些傳統民居房間進深通常較大,出檐較深,在房屋的前后左右都設有小天井和“冷巷”來加強空氣流通,形成了“手巾寮”(如圖6)和“官式大厝”(如圖7)兩種民居形式。

(三)傳統生態技術的現代演繹

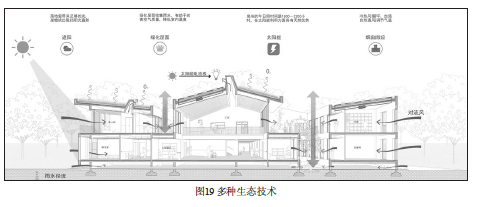

“手巾寮”和“官式大厝”兩種傳統民居布局形式通過天井和冷巷的巧妙設置,配合適宜的開窗方式和底層架空處理,有效地抵御了當地夏季濕熱的不良氣候環境,通過低技術被動式生態技術手段造就了舒適的居住環境,減少了大量的建筑能耗。本項目的設計靈感正是基于這些泉州傳統民居的被動式設計理念,并利用文丘里效應的生態設計原理,通過與現代綠色建筑設計手法相互結合,很好地在現代建筑空間形態中對傳統生態技術和手法進行了時代的詮釋和重新演繹(如圖8-10)。

三、被動式生態設計構思——風·巷

(一)風·巷的生態策略

設計中對頤養服務中心現代空間形態進行設計的同時,積極運用被動式生態手段來實現可持續綠色建筑的設計,尤其是對“冷巷”、“天井”等地區傳統生態技術進行當代的演繹,使之適宜現代建筑功能空間的需求,并巧妙地解決了建筑遮陽、通風、保溫等生態問題。

1. 遮陽:在本項目設計中借鑒了“冷巷”的地區生態技術,設置了4條主要巷道。高而窄的巷道使得只有少量的夏季太陽輻射能夠直接射入到巷墻體內表面和地面(如圖11),從而巷道得熱量少,由巷墻體和巷道地面向空氣中發散的輻射熱也大量減少,因此在夏季巷道的溫度相對較低。另外,設計中在巷道頂部設置了可旋轉的百葉天窗,這些百葉會隨著太陽高度角的變化而自動旋轉相應的角度,盡可能將強烈的太陽光進行反射,最大可能地減少了直射入巷道內的太陽輻射(如圖12)。

2. 通風:依據泉州悶熱潮濕的亞熱帶海洋性季風氣候的特點,舒適的建筑室內熱環境不僅需要遮陽隔熱,更重要的是加強通風,自然地帶走室內多余的熱量和濕氣。在設計中運用了熱壓通風和風壓通風原理,通過天井和冷巷的設置,借助文丘里效應來加強建筑的自然通風。

(1)熱壓通風:在夏季建筑的室內外存在較大的溫度差,由于巷道中空氣密度不均勻,熱空氣密度較小向上升,并通過開啟的天窗流到室外,同時與巷道相鄰空間的冷空氣通過窗戶補充進來,形成熱壓通風。這樣即使在外界無風的情況下,建筑依然能夠通過熱壓通風來降溫除濕。

(2) 風壓通風:設計中根據軟件模擬計算得出建筑的最佳朝向為東偏南,東偏南朝向使得該地區的夏季主導風較容易進入巷道,形成順應巷道方向的穿堂風,由于風壓的作用,巷道兩側房間內的空氣

通過窗洞被“壓入”到冷巷中,從而形成垂直于巷道方向的橫向通風。同時在細部設計中應用了文丘里效應,把巷道設計為兩頭寬中間窄,由于在窄處氣壓較低產生吸附作用,加強了橫向通風(如圖13-14)。

3. 保溫隔熱:設計中巷道的墻體采用的是墻體夾心保溫,有效防止了外界因素破壞保溫材料,由于墻體的熱穩定性隨著墻體厚度的增加而增加,同時墻體的導熱系數隨之減小,因此墻體材料采用了300mm厚的鋼筋混凝土。鋼筋混凝土材料的蓄熱系數為17.06W/(㎡· K),和其他材料相比,其蓄熱系數較高,在夏季時,墻體吸收積蓄了大量太陽輻射熱,墻體表面的溫度波動小 ,巷道內溫度波動也隨之減小。

(二)風·巷的空間形態設計

風巷除了要有效地滿足建筑的生態節能需求,同時還要滿足人性化現代建筑空間的塑造,結合老年人使用群體的行為心理進行人性化的設計,打造場所精神。

1. 行為需求維度的共享公共空間:生態頤養中心的設計不僅考慮了老年人的生理需求(如圖15),還考慮到老年人的心理需求。只有當兩者都滿足,老人才能健康快樂地安度晚年。設計中通過巷道隔斷形成適宜老人交往的8到10人組團賦予其交往娛樂空間滿足其心理需求。通過遮陽、通風、隔熱等生態手段處理的風巷空間具備較好的熱舒適性,適合老年人休閑娛樂。而這種半開敞的巷道空間形態相對比較小,空間屬性體現出宜人的尺度感和內聚性,塑造一種親切的歸屬感,同時具有較好的私密性。

2. 交通組織空間:風·巷作為線性空間,其特有的導向性有效地組織著其他功能空間的銜接和轉換。巷道內的樓梯和走廊聯系著建筑內水平和垂直兩個維度的功能,合理組織著居住生活用房、醫療保健用房、公共活動用房和管理服務用房等功能房間(如圖16-18)。

四、其他生態設計策略

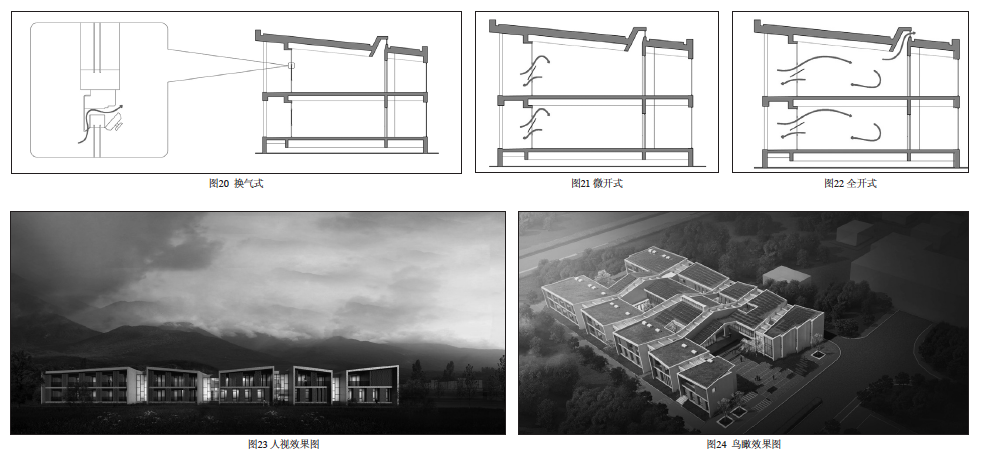

設計中不僅巧妙地運用了泉州當地被動式生態設計原理,還運用了多種現代生態節能技術,例如:具有適宜位置的太陽能板的安放,具有生態功能的開窗方式及其構造的研究以及地區材料的運用等,以達到節能、節地、節材的目的。

(一) 太陽能的利用

項目中在適宜的位置采用了太陽能集熱板和太陽能光伏電板兩種太陽能板,為達到更好的太陽能利用效果,太陽能板的安放角度定為30°左右。太陽能集熱板通過集熱加熱冷水提供了生活用熱水,太陽能光伏電板把太陽能有效的轉換成電能(如圖19)。

(二)開窗方式及細部構造

為滿足不同的通風需求,房間的窗戶采用中懸式威盧斯克窗,其有三種開窗模式1.換氣式:窗戶在鎖閉的狀態下依然能保證室內外的換氣,適用于夜晚(如圖20)。2.微開式:30°懸停狀態下的窗戶解決1至2米范圍內的通風(如圖21)。3.全開式:60°懸停狀態下的窗戶解決3至4米范圍內的通風(如圖22)。在窗戶構造方面,巷道的外窗采用單面鍍膜的low-e中空玻璃和鋼化玻璃相結合,在夏季減少熱量進入室內。

(三)地區材料的運用

泉州當地盛產紅磚,其堅固、防水、耐磨的特性與當地氣候相適應,深受泉州人民的喜愛。設計中采用了紅磚這種地區材料作為主要立面材料,本土材料的運用也使在頤養中心生活的老人更具有歸屬感(如圖23-24)。

總結

“手巾寮”和“官式大厝”兩種泉州傳統民居在歷史的發展過程中,其空間特點,建筑形態以及建造細節都已經與當地的自然環境相適應,對這種傳統的地區建造技術進行當代的演繹和運用十分必要。在這次臺達杯國際太陽能建筑設計競賽中,“風·巷”的創意將泉州傳統民居的被動式生態技術與現代生態節能技術相結合,設計出綠色、健康的生態頤養服務中心。在未來的綠色建筑設計中,都應該積極地汲取本地傳統民居中的生態設計理念和技術,并巧妙地將其融入到當代建筑設計中,運用現代建筑設計語言實現對傳統民居生態技術全新的詮釋,讓其在綠色可持續建筑設計中發揮新的作用。

參考文獻

[1] 戴志堅 .福建民居 [M] .北京 :中國建筑工業出版社 .2009

[2] 薛佳薇 .關瑞明 .冉茂宇 . 泉州傳統民居官式大厝的生態精神 [J] . 南方建筑 .2003(03):12-14

[3] 戴微微 .陳曉揚 . 泉州手巾寮自然通風技術初探 [J] . 建筑技術 .2013(03):28-32

[4] 陳曉揚 . 鄭彬 .傅秀章 . 民居中冷巷降溫的實測分析 [J] . 建筑學報 .2013(02):82-85

[5] 陳杰 . 亞熱帶地區冷巷設計研究 [D] . 廣東省 :華南理工大學建筑學院 . 2013

[6] 肖毅強 .零能耗示范建筑 生態凹宅 [M] .廣東省 :華南理工大學出版社 .2016