北京服裝學院 藝術設計學院 顧 雪

摘要:城市商業步行街空間界面設計在商業步行街設計中充當了不可替代的角色。文章將城市商業步行街作為研究對象,透過空間界面與人的行為關系研究其空間界面設置的合理性。試圖探討和歸納從人的行為心理出發更為合理的商業步行街空間布局和界面設置。

關鍵詞:商業步行街,空間界面,行為心理,商業情境

中圖分類號: J 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)08-0059-03

Abstract:Urban commercial pedestrian street space interface design plays an irreplaceable role in the commercial pedestrian street design . The article will take the city commercial pedestrian street as the research object , try to study the rationality of space interface settings , through the relationship between space interface and human behavior . All of these are in order to discuss and conclude more reasonable commercial pedestrian street space layout and interface settings on the basis of human behavior psychology .

Keywords:Commercial pedestrian street Space interface Behavior psychology Commercial situation

引言

隨著大工業的出現,近代城市發生著質的變化。汽車交通的普及和工業化進展占據了人在街道中的主導地位,導致了城市地域性特色的喪失和商業氛圍的冷漠化。

在19世紀20年代初,歐洲最早產生了現代商業步行街的雛形。郊區購物中心逐步發展成為郊區室內商業步行街。現代商業步行街因此重新確立了人的主體地位,以及在城市生活中的主體角色。同時人不斷發展和變化的行為需求也對城市生活空間提出了新的要求,這也就需要現代商業步行街對人與空間的關系重新進行探討和研究。城市商業步行街的不同發展階段中,從解決城市的交通問題,到改善和維持商業的吸引力,再到對人性的關注,創造新的城市社會活動場所,這其中越來越把“人”作為城市生活與其空間設置的主體對象,在城市生活中,人不斷變化的行為也不斷映射著多元的空間功能和體驗,換句話說,城市空間體現著人的城市生活狀態和生活質量。

在筆者的調研與訪問過程中,商業步行街參與者在使用過程中所呈現的一切問題,歸根結底是設計沒有從根本上去考慮空間和人的行為之間的關系,更沒有找到合理的方法和手段去貫徹到實際的空間界面設置中去。

針對現實中商業步行街呈現出的問題,引起我從設計的角度出發去探討有針對性的策略方案。秉持著以可持續性為前提,系統全局化地思考問題,將簡單的現象根源化,剖析根源問題的復雜性,并嘗試去管理復雜激發新的可能性。

一、研究內容

(一)商業步行街的概念及分類

商業步行街的概念總結為:城市中的人以步行為主要交通方式進行貿易活動的街道場所。商業步行街的分類,按照空間形式可分為開放式商業步行街,封閉式商業步行街,復合式商業步行街;按照空間層次可分為地面商業步行街,地上商業步行街,地下商業步行街,立體商業步行街。商業步行街自身具有鮮明的特征:空間形態尺度步行化,長寬高以人體工學為依據;空間的商業性質決定了其不是只供通行的步行街或單純具有景觀作用的步行街;依據不同的特征產生多元化的分類方式,商業步行街的類型也更加具體和人性化。

(二)空間界面的概念及構成要素

在現實生活中我們可以把“界”想象成一條線,面是垂直于這條線的有厚度的實體,那么“界面”的形態就可以在腦海中想象了。我們提到的界面是相對于空間而言用來限定某一空間和領域的界限維度。它是實體空間形成的一個必不可少的部分,因此,界面與空間互為一體,相伴相生,是由底界面、頂界面、側界面、端界面等空間要素以及、尺度、形態、秩序、肌理等具體要素構成的三維空間形態。

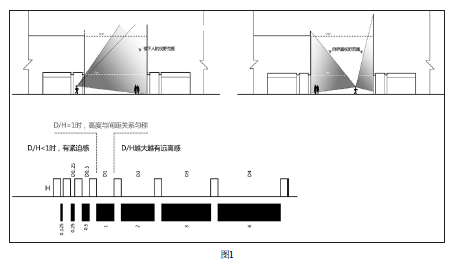

界面限定了商業步行街的空間輪廓,與輪廓線的外部空間共同構成一個完整的商業步行街環境空間。界面空間的邊界從形式上可以分為隱性界面和顯性界面。這也是蘆原易信在《街道的美學》中提出的“第一輪廓線”與“第二輪廓線”。商業步行街中的“隱性界面”、“顯性界面”,以及根據環境時刻變化的頂界面共同構成了商業步行環境的空間界面(如圖1)。

(三)相關理論分析—環境心理學

研究人的行為心理與人所處的物質空間環境之間的相互關系直接影響著人所處的環境以及人類自身。人類不斷詮釋環境同自身之間的關系,同時也不斷地改造和調整環境來維持和改善自身的生存條件。環境對商業活動具有互為推動促進的作用,安全、舒適、趣味性強的環境更能吸引人們的注意力,產生更多停留,從而給商業帶來更多的潛在機遇。反過來,商業的發展也維護和提升了環境品質。在豐富多元的商業行為下將進一步帶動商業街整體環境中的社會行為和交往。

而促進商業活動與交往的實質可以從增加空間界面開口,擴大商業機遇,合理利用宣傳等手段來吸引人流,創造灰色邊界空間供人們停留休息,創造人們聚集活動和社會交往最容易發生的空間,如建筑入口處、空間的細節處或凹凸區域等。

心理學知覺原理中提到個體感官對所接受到的外來刺激要加以主觀消化和重組才能夠形成知覺。因此,人對商業空間環境的知覺取決于商業業態和街道空間的客觀刺激因素以及個體主觀因素。

1. 客觀刺激因素

完形心理學中提到刺激的整體大于其各部分刺激之和。而商業空間設計正應該抓住接近與相似原理來爭取整體影響的和諧。

然而商業空間環境設計只能激發人的行為活動,卻不能進行創造。商業空間設計不能直接以決定人類的活動或行為為目的,而是一種人類活動或行為發生的可能性的一種調節方式。倫佐·皮亞諾提出,城市設計實質上是對場所的建設,場所不僅僅是物理空間情境,還涵蓋一切使其成為場所的活動和事件。可見商業空間的設計過程實質上是激發商業活動、與人的商業行為需求達成契合的過程。

作為城市中重要的公共空間,商業步行街在滿足城市經濟發展的要求同時,更需要在人與環境及商業活動之間建立系統性的關聯,把場所情境與人的心理體驗作為商業步行街設計考慮的前提,更好地規劃商業貿易功能,吸引人群來刺激消費。步行也只是基于此目的下的一種實施策略。而為了滿足人們能在商業街中更好地體驗,為市民提供合理的服務設施是必不可少的。

2. 主觀刺激因素

人對于環境中事物產生的知覺差別很大,研究表明,不存在兩個人會以相同的方式去感知同一建筑,同一場所甚至是同一藝術作品。影響消費者知覺的主觀因素包括興趣、需求、動機、期望、經驗、個性特征以及社會地位等。

所以商業步行街也必須要像商家一樣針對不同的類型人群明確整體基調,并與業態中的商業服務相呼應。亞伯拉罕·馬斯洛的需要層次說中提到,步行街的設施布置應該充分考慮到人行和人流的行為特點,達到既便利又舒適。例如在一定距離設置便利店或自動售貨機,設置公廁、休息座椅、垃圾筒等設施;在大段的線性空間中要留出部分開敞空間,像歐洲小鎮隨處可見的廣場一樣承載集體活動、宣傳、演出、社交等需求;隔一定距離也要安置公用電話或電子設備,以滿足通訊需求;在人車分流處設置隔離裝置以滿足安全需求等。

3. 主客觀的對立統一

通常人們在面對客觀環境傳播出的信息時,會選擇性地注意其中一部分。因此在保證商業街道整體協調有序的前提下,應該控制街道對人產生刺激的程度,在重點空間節點選擇性增加標識指向,促進整體的形成。如在街道入口處設置明顯標識來獲得良好的第一印象,在街道不同區位設置節點,轉移分解行人的疲憊感,但同時商家也要進行控制,避免出現過于泛濫的刺激,擾亂人的感知系統。對街道整體節奏的把控,節點的頻率和方位設置都會直接影響一個商業步行街的品質。要在節點設置中補償距離摩擦所帶來的與人期望值不符而的“失望感”。

二、調研分析

(一)商業空間情境與人的行為關系

1. 情境認知與場所精神

情境認知中首先要提及認知的主體——人,只有明確了人的認知從何而來、情感由何而起才能有效地創作空間情境,使空間更加明確清晰,以便于人們識別和記憶,這樣才能有效地引起人們的共鳴和情感。

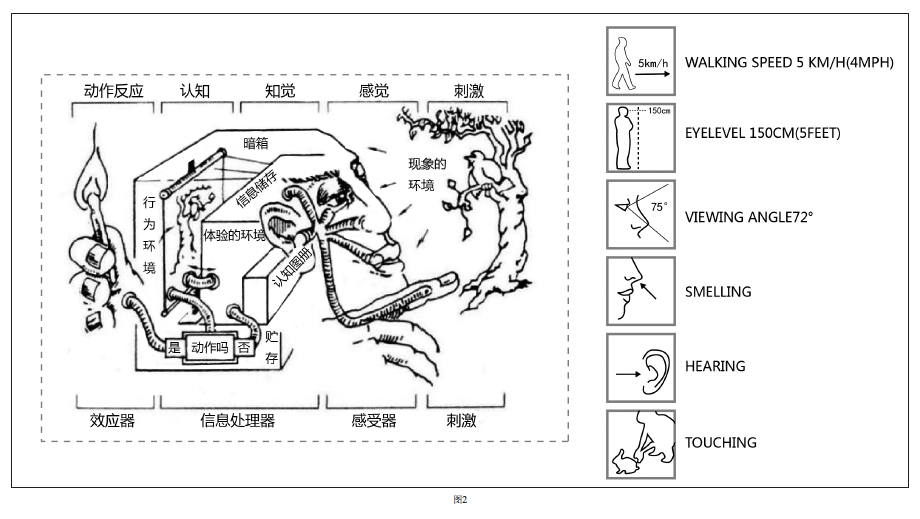

如把人的感知和認知系統比作一臺電腦或照相機,根據控制論“人機同構”的觀點來看,人的行為過程和機器的控制動作都包括以下組成部分:感受器,即負責接受和搜集相關信息與外界進行交流;中樞決策器,即信息處理器,負責選擇搜集的信息進行加工和貯存,同時做出決定性的措施;效應器——根據中樞決策系統即信息的處理器指令執行任務。這一認知系統主要包括人的感覺器官(眼、耳、口、鼻、皮膚、內臟)、中樞神經系統(腦、骨髓)、以及反應器官(四肢、五官、肌肉)。再以傳入神經和傳出神經進行信息輸入與輸出來完成這一完整過程(如圖2)。

在進行調研和資料整理的過程中發現,人們對商業步行街行為活動的認知主要表現為對空間情境的需求體現,吸引人們在特定的商業空間下進行行為活動有多種影響要素,商業空間情境構筑了一個立體多元化的場所。商業步行街空間情境是給人提供感知的客體和場所,繼而產生該空間情境下的某些行為活動。只有明確了人對空間情境的認知途徑,才能重新清晰地分析和認知商業步行空間,才能重新建立有機制有針對性的環境意向,才能更有效地指導商業步行街空間界面設計與人行為需求之間的結合。

2. 商業空間情境中人的行為特征

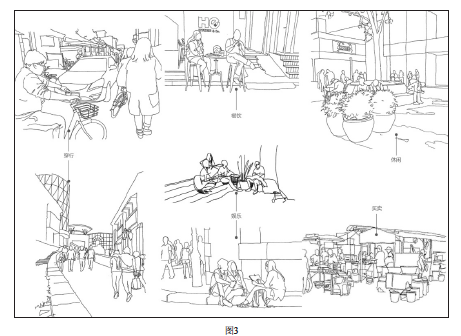

在對部分商業步行街的調研中,整理和分析了北京三里屯village、北京五道營胡同、北京藍色港灣、北京賽特奧萊購物中心以及部分云南古鎮商業街和部分歐洲城鎮商業步行街中人的行為。其不同的需求體現為不同的行為特征,正如楊蓋爾在《交往與空間》中提到的必要性活動、自發性活動、社會性活動。以這三類活動為基本將商業空間情境下人的行為活動概括為下幾個方面:

必要性活動可包括:商業活動、交通活動;自發性活動包括:餐飲活動、休閑活動、娛樂活動。而這五項活動可細分為參與者的不同行為。如買賣、穿行、餐飲、休閑、娛樂等等。(如圖3)所示,這些具象的行為特征反映著參與者對空間的功能需求,引導著商業步行街中空間界面的設計。

(二)空間界面與人心理行為的關系

人類是所有動物中最復雜的,擁有一個復雜的大腦結構。研究發現人類的大腦活動大體可分為三個層次:即本能層次,指人的先天部分;行為層次,指決定身體日常行為的運作部分;反思層次,也就是大腦的思考部分。每個層次都在人的整體機能運作中起到不同的作用。

1. 界面選擇之人的本能

在商業步行街空間中,參與者會本能地去選擇自己潛意識需求的空間界面,具體會受界面的空間形式,尺度大小,肌理材質等多種要素的影響。

2. 界面選擇之人的行為

人的本能需求在空間界面載體的刺激下會產生多元化的行為,這些行為以心理學上人的大腦感知系統為主體,以空間環境為客體時刻發生并變化著,我們保留不可控因素——人主觀的個體因素,考慮嘗試改變客體因素,調整客體——商業空間界面,來重新激發人的感知和行為。

3. 界面選擇之人的反思

人在商業情境之中所扮演的角色以及感受是時刻變化的,在本能做出反應和行為之后,又會重新在大腦中進行反思,感知系統對自己的體驗進行評價從而產生新的認知。新的認知作為一種體驗經歷將影響著人們的二次選擇和行為。這對商業街的空間界面設置具有重要的指導和評價意義。

總結

基于商業步行街的發展和現狀,了解到商業步行街存在的主要問題,試圖重新找回人在城市生活中作為主體的地位,對人所處環境之中產生的認知和心理變化進行分析,結合環境心理學的知覺原理分析了人的感知系統在接受到客體環境所傳遞的信息時是如何本能地接受、處理、最后傳遞在行為上,同時這一選擇行為之后會帶來的再思考都將時刻影響著人在商業步行街環境中的體驗和感受也決定著商業步行街下一步要從空間界面的具體要素上去迎合引導人們的行為需求,形成良性循環的微調機制,為商業情境下的市井日常創造更多故事發生的可能性。

參考文獻

[1] 劉夢舟 . 李峻峰 . 實體空間消費行為對商業步行街戶外環境設計影響的調研分析 [J] . 赤峰學院學報(自然科學版). 2016年 . (20) : 38-41

[2] 鄭林麗 . 分析當前城市步行商業街的規劃設計 [J] . 城市建設理論研究(電子版). 2015 . (14) : 310-311

[3] 李璟昱 . 住宅區景觀空間與居民活動關系研究——以中遠兩灣城為例 [J] . 城市建設理論研究(電子版). 2015 . (14) : 3209-3210

[4] 雷向一 . 商業步行街空間界面的設計與實踐——以麗水紅谷小鎮步行商業街設計為例 [D] . 昆明理工大學 2015

[5] 楊清荷 . 城市步行文化商業街區環境標識系統研究 [D] . 西安建筑科技大學 . 2015

[6] 林甜雪 . 城市商業步行街休憩空間設計研究 [D] . 長安大學 . 2015

[7] 劉劃 . 移動云計算聯盟商業模式研究 [D] . 哈爾濱理工大學 . 2016

[8] 街道的美學 [M] . 百花文藝出版社 . (日) 蘆原義信著 . 2006

[9] 國外步行商業街區 [M] . 東南大學出版社 . 戴志中等 . 2006

[10] 環境心理學 [M] . 中國建筑工業出版社 . 胡正凡 , 林玉蓮 . 2012

[11] 交往與空間 [M] . 中國建筑工業出版社 . (丹麥)揚·蓋爾 (JanGehl) 著 . 2002