北京服裝學院 語言文化學院 張 瀾 羅 冰

摘要:西區音樂劇服裝在塑造角色方面有著重要的藝術價值,舞臺上演員豐富的服裝、精美的妝容,會給觀眾留下深刻的印象。本文以當代在西區音樂劇上演過的音樂劇為素材,從夸張性、可舞性、象征性、假定性高于實用性、依賴性與非自由性五個方面對其服裝特征進行了分析,旨在幫助人們更好地了解西區音樂劇演出服裝。

關鍵詞:西區音樂劇 服裝 發展 特征

中圖分類號:J05 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)09-0115-03

Abstract:Western musical clothing have an important artistic value in shaping the role. On the stage,rich clothing and exquisite makeup will leave a deep impression to the audience. Based on the materials of contemporary London West End musical,this paper analyzes the clothing features from five aspects,which are exaggeration,dancing,symbolism,presumption,dependence and non – freedom. It aims to help people have a better understanding of the western musical clothing.

Keywords:London West End Musical Clothing Development Features

前言

當代西區作為與百老匯比肩的音樂劇匯集地,誕生了眾多優秀劇目。舞臺上演員們精彩的表演離不開眾多因素的影響,服裝就是其中重要的一部分。西區服裝與人物造型有著密切的關聯,既要滿足劇中角色需要,又要滿足觀眾視覺效果,還要與舞臺各個因素和諧統一。對其特征的研究能夠幫助我們更好地理解服裝與舞臺、演員、劇本、觀眾等各種因素是如何相輔相成,從而展現一場視聽盛宴。

一、當代倫敦西區音樂劇服裝發展歷程

早期英國演出服裝更偏向于輕歌劇服裝,服裝配飾和舞臺布景具有濃重的華爾茲風格,通常以艷麗粉嫩為主。并且由于受到雜耍、魔術、康康舞女郎等影響,逐漸變得世俗化,出現了歌舞秀,服裝也變得趨向于舞女的著裝。

直至19世紀末20世紀初,英國迎來了戲劇創新,并成為這場革命的引領者,“音樂喜劇”誕生。這一時期,英國音樂劇在很大程度上占領了美國音樂劇市場,建立起“男生女生配”的音樂劇形式,此類型音樂劇講述的通常是灰姑娘碰上白馬王子的劇情,演員著裝一改奢侈風格,逐漸向日常化轉變。20世紀上半葉,百老匯音樂劇奠下了堅實的基礎,英國在該時期音樂劇沒有較大發展空間,直到下半葉才強勢崛起。

20世紀50年代是英國音樂劇的生長期,西區在學習、模仿、搬演百老匯音樂劇的同時,開始進行本土音樂劇的探索與實踐。這一時期的演出服裝在滿足劇情需要的前提下,還關注了舞蹈動作的需要。

60至70年代英國音樂劇迎來了發展期,本土音樂劇在藝術性和商業運作方面都積累了大量經驗。尤其是70年代,由于搖滾樂的沖擊,美國音樂劇陷入了蕭條時期,英國人抓住了時機,在搖滾音樂劇的探索中有了較大的發展。這一時期的服裝風格在一定程度上受到了搖滾音樂風格的影響。

80年代是歐洲巨型音樂劇時代,也是英國音樂劇迎來輝煌的時代。“四大名劇”相繼誕生,神話音樂劇時代到來。由于編排一部巨型音樂劇較之前的音樂劇更加耗資,所以制作者通常是以跨國演出為盈利目的,這就需要創作出符合國際、符合大眾的音樂劇。此類音樂劇無論是舞臺布景、道具,還是服裝配飾都力圖達到完美。這一時期的服裝不再完全依托于現實,而是以創新為主,以奇思妙想為主,劇中主角也不再一如既往的是人類,而是變換了視角。并且隨著科技的發展,一些新型材料運用到了服裝上,使得這一時期的服裝更加舒適,更加富有特色。

90年代至今,西區音樂劇變得更加多元化。大致可分為六種:對美國經典音樂劇的重新編排;對美國經典音樂劇的引進;英國本土經典音樂劇的重新編排;英國在巨型音樂劇以來重復演出的作品;英國在當代對音樂劇的創作;除英美以外其他國家合作的音樂劇。這六種不同類型的音樂劇在演員服裝上也有著各自不同的特點。無論是對美國音樂劇的復排還是引進來講,其服裝都保有了一定的美國特色,例如西部牛仔、休閑類服裝出現在了西區的舞臺上。對于英國經典音樂劇復排來講,在符合劇中時代背景的服裝上,又添加了英國本土特色,例如英倫風格、紳士風格等。對于巨型音樂劇來講,跨越國際的服裝則更能受大家追捧,對演員服裝和妝容的創新也日趨完善。英國在當代創作的音樂劇以及他國合作的音樂劇則是更符合多元化時代的要求,對百老匯以及各個國家的音樂劇取長補短,無論是在劇情、音樂、舞蹈,還是服裝、配飾上,都打破了國與國之間的界限,使音樂劇走向了國際化道路。

二、西區音樂劇服裝特征分析

(一)夸張性

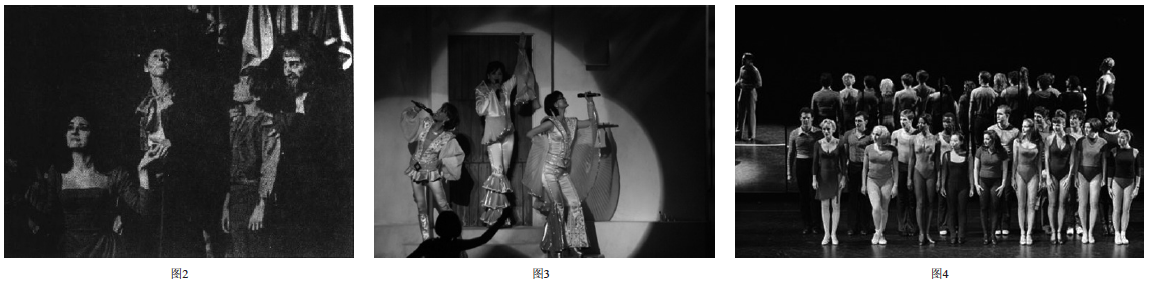

西區服裝的夸張性受距離效應的影響,為了保證觀眾遠距離的最佳觀賞效果,設計師往往需要對演員服裝進行夸張性的設計。根據其劇情的需要,可以分為強調性夸張與非寫實性夸張。前者針對的主要是劇中人物的服裝以及特定的妝容,后者則把遵循劇目主題作為目標,力圖在視覺效果中營造一種夸張的造型思維模式。例如,在伸出式舞臺與小劇場中,演員與觀眾較為貼近,服裝要求親切而富有常態;鏡框式舞臺要求服裝有一定張力,依靠裙撐、襯墊來修飾形體。此外,服裝由于受到距離的限制,在服裝造型上更偏向于輪廓與材質,強調形與形之間的組合,在色彩的運用上也更加明確、強烈。例如,音樂劇《悲慘世界》(如圖1)里的老板德那第及其老婆極具夸張性的著裝就把他們自私自利、行徑卑劣的性格展現得淋漓盡致,舞臺上演員寬大的著裝、肥大的臀圍、夸張的墊肩、滑稽的帽子、凌亂的卷發,成功的塑造了“壞人”的形象。在音樂劇《奧利弗》(如圖2)中,小奧利弗自幼在孤兒院長大,衣食無著,著裝樸素、破舊,與舞臺上那些妝容精致、衣著華麗、神情高傲的富人形象存在較大反差。這種在服裝造型上產生的視覺沖擊力,在展現主人公社會地位卑微、生活艱辛的同時,更能引發觀眾對該角色的深入思考,從而達到升華主題的作用。西區音樂劇服裝在這些夸張造型的手法下不僅高度概括了劇中角色的外部形態,增強角色性格引發觀眾聯想,還加強了其舞臺效果,可謂一箭雙雕。

(二)可舞性

西區音樂劇的主要特征之一便是載歌載舞,這也是它最吸引人的地方。在音樂劇表演中,除了劇情、臺詞,演員往往還要用肢體動作去傳達劇中角色的思想感情、推動故事情節,甚至渲染舞臺氛圍。所以音樂劇服裝不僅需要從靜態外觀上加強藝術感染力,還需要適應演員動態表演時肢體動作的伸縮自如,并能夠隨著演員動作的變化而產生不同的動態效果,豐富觀眾的視覺體驗。

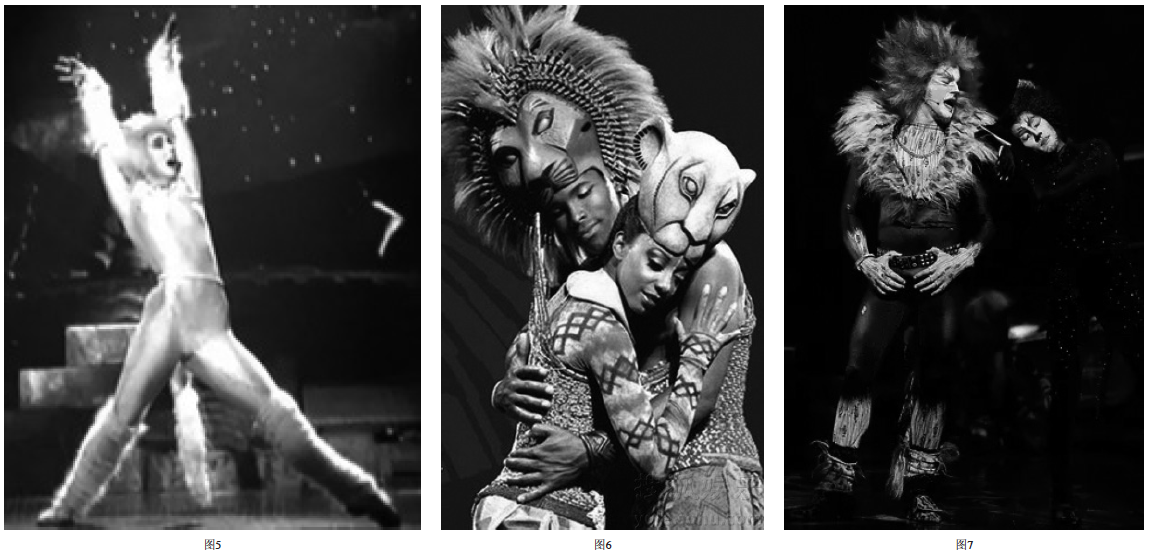

西區音樂劇服裝的可舞性主要表現在以下兩個方面:一是服裝款式,二是演員的妝容與頭飾。在西區音樂劇中,演員所穿著的服裝樣式不但要符合劇中角色的個性、身份、氣質,還要在服裝色彩與剪裁上與舞蹈動作保持動態的協調統一。例如,西區著名音樂劇《媽媽咪呀》(如圖3)就把演員服裝的可舞性發揮到了極致。劇中唐娜的喇叭褲上鑲有閃耀的水晶并且造型夸張,上身穿著喇叭袖上衣,這既符合她俱樂部歌手的身份,又方便做大幅度的舞蹈動作。該服裝的可舞性不但提升了舞蹈的美觀性,又增強了與舞美元素配合帶來的視覺效果。此外,由于演員在進行形體動作的時候運動幅度較大,這就要求其頭飾要輕巧牢固,妝容的持久性和防水性要好。因為演員在長時間運動的情況下容易出汗,所以在西區舞蹈較多的音樂劇中,演員的妝容會略顯厚重。例如,在音樂劇《歌舞上線》(如圖4)中,一群身著彩排服裝的舞蹈演員在臺下進行群舞面試,由于該劇舞蹈動作較多,其服裝設計較為簡潔輕便,發型設計上也沒有佩戴假發等厚重頭飾,以加強演員做身體動作時的舒展性及連貫性。

(三)象征性

音樂劇服裝設計師在進行服裝設計的時候,非常注重抽象觀念同具象事物的聯系,這一點在西區音樂劇服裝上得到了很好的展現。具體來講,其服裝的象征性主要表現為以下兩點:一是服裝色彩的象征性,二是配飾造型等符號的象征性。前者主要體現在對人物造型的服裝配色上,從而展現出劇中人物的個性、風格、氣質等,例如,在表演中藍色的服裝通常代表沉著、冷靜、理智,而紅色的服裝往往代表奔放、熱烈、激情。在音樂劇《貓》中,化妝師就依據服裝色彩的象征性設計

除了不同的服裝。純白貓維克多利亞(Victoria)(如圖5)是一只年幼的小貓,其造型為從頭到腳的白色,服裝相對簡單并緊緊包裹身體,點綴在頭上和四肢上的白色絨毛,使它看上去像真貓一樣柔軟,其服裝與化妝的完美結合揭露處其內心的天真與純凈。后者則主要指代一些具有象征意義的符號,這類符號往往是劇中角色的抽象與提煉,它不僅起到了裝飾性的作用,更升華了整部音樂劇的內涵。例如,曾在西區上演過的音樂劇《獅子王》(如圖6)就有著極為明顯的象征性,劇中對獅子的造型就選取了極為濃郁的非洲風格的服裝、配飾,以及妝容。非洲土著面具、圖騰也紛紛融入到演員的服裝當中,并把代表等級制度的抽象幾何圖案運用到沙拉碧身上,在體現其至高無上地位的同時,又向觀眾展現出濃郁的非洲風情,可謂一舉兩得。

(四)假定性高于實用性

西區音樂劇服裝受舞臺上各個要素的影響與制約,其人物造型不同于日常服裝,不以實用性作為首要目標,反而更加強調劇中角色的妝容以及服裝的假定性。這里所說的假定性是指一切藝術“幻想”共有的一種約定俗成的屬性,也就是被人類審美心理所認可的藝術真實性,這種假定性表現在音樂劇舞臺上則是指“假定情景”與“舞臺形象”。在這種前提下,演員服裝、妝容、布景、道具等都被賦予了特定的符號意義,設計師所考慮的首要因素也不再是日常服裝的舒適性、耐穿性,而是在假定情境下特定的人物造型,以便在音樂劇演出中觀眾能夠根據演員的服裝及妝容快速定位到某一假定性場景當中去。例如西區著名音樂劇《貓》,劇中每只貓都有不同的造型,無論是性別還是年齡,無論是膚色還是花紋,都可以從演員的妝容及著裝上體現出來。劇中搖滾貓若騰塔格(Rumtumtugger)(如圖7)是一只象征著男性魅力的公貓,一身黑色緊身服裝,搭配長長的棕色頸毛,夸張的衣領在造型與色彩上和頭部、頸部濃郁的毛發相呼應,此外尖尖的貓耳朵、堅挺的鼻翼、棕銅膚色等元素對其所塑造的假定角色形象進行表現和強化,體現該角色個性張揚、心高氣傲的個性特點。魅力貓格里澤貝拉(Grizabella)(如圖8)造型頹廢,面部妝容下垂,發型糟蹋蓬亂,服裝看似隆重,卻顯得異常破舊,顏色也極為灰暗,一雙高跟鞋搭配著步履蹣跚的步伐,展現出一個曾經風光無限,現在風光不在,心有不甘、異常落寞的老婦人形象。

(五)依賴性與非自由性

音樂劇服裝不同于時裝,它受到眾多外界因素的制約,舞美方面涉及舞臺上對燈光的處理、空間的構造等,演員方面涉及演員自身形體條件與演出服裝的匹配等,劇本方面涉及劇中角色與角色間的關系等,這些均對音樂劇服裝有著不可回避的影響。西區音樂劇服裝同樣如此,即依賴于舞臺、劇本、演員,又受到他們的牽制。例如,經英國原創小說改編的西區經典音樂劇《佐羅傳奇》,為觀眾們呈現出一個伸張正義、嫉惡如仇、懲惡揚善的英雄形象。劇中,佐羅的經典裝扮包括黑帽子、黑面具、黑斗篷、黑坐騎、佩劍以及長鞭。正因為對舞臺、劇本的依賴性,才使得這一人物形象深入人心,倘若這一造型出現在當代人們的日常生活中,必定會引起軒然大波,這恰恰強調了音樂劇服裝對于劇本的依賴性。此外,在迪斯科舞廳進行演出的音樂劇《周末狂熱》中,舞臺上閃光搖曳的燈光,豐富飽和、不斷搖曳的色彩,地板上霓虹燈的脈沖,不斷旋轉的鏡球,與主人公一身白色服裝形成了完美搭配,以白色為底視覺上不斷變換色彩的服裝在烘托氛圍的同時,更增加了觀眾的視覺享受。俄國抽象主義大師康定斯基曾說過,“色彩的感官作用在它消失后你就會把它忘掉,它不會長久停留在你的記憶中,但是如果這種感官效果滲透到內心深處,對你產生了深遠的影響,它就會引起一系列的連鎖反應”。由此可見,西區音樂劇服裝與舞臺美術的各個要素相互配合、相互制約,二者密不可分(如圖9、10)。

結論

西區作為英國音樂劇藝術產業的代名詞,把文化自信融入生動的故事與人物形象當中,本身就具有很強的研究價值。對其服裝發展歷程及特征的研究可以更好地幫助人們認識音樂劇及其背后的文化內涵。我國音樂劇產業目前正處于發展階段,如何使服裝與舞臺、劇本等要素完美融合,這是我們需要向西區借鑒的地方。

參考文獻

[1] Arthur Frank Wertheim,W.C. Fields from the Ziegfeld Follies and Broadway Musicals to the Screen: Becoming a Character Comedian,New York: Palgrave Macmillan,1st ed.,2016

[2] David A. Jasen,Rags and Ragtime: A Musical History,New York: Dover Publications,2013

[3] 金然 . 楊舟 . 李若辰 . 黃盈 [J] . 設計 . 2010 (3) :31

[4] 劉潔 . 西方音樂劇研究綜述 [J] . 新疆藝術學院學報 . 2006(3):44

[5] 劉洋君 . 探究音樂劇的藝術特征 [J] . 新疆師范大學學報 . 2006 . 2

[6] 陸樂 . 表演服裝的設計藝術 [M] . 上海:遠東出版社 . 2014

[7] 慕羽 . 西方音樂劇史 [M] . 上海:音樂出版社 . 2004

[8] 潘建華 . 戲劇服裝設計與手繪效果圖表現 [M] . 上海:東華大學出版社 . 2009

[9] 居其宏 . 音樂劇我為你瘋狂:從百老匯到全世界 [M] . 上海:上海教育出版社 . 2001

[10] 齊靜 . 演藝服裝設計 [M] . 沈陽:遼寧美術出版社 . 2014