華東理工大學 藝術設計與傳媒學院 張則棟 陳 慧 蔣正清

摘要:本文所研究的設計,以引導大學生走出寢室、走向校園地標為設計目標,以FBM行為模型為出發點,通過對設計限制條件的深度分析,提出利用活動和APP引導學生來到線下校園地標的設計愿景,并在用戶研究進行驗證之后深化,提出設計框架。在此基礎上,設計一種交互機制,在用戶認知,用戶行為和系統物體之間創造關系,實現影響行為的設計愿景和設計目標。

關鍵詞:交互機制 行為影響

中圖分類號:J524 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)08-0158-02

Abstract:Aiming at guiding college students from the dormitory to campus landmark,the paper analyzes the design restriction in depth which is based on the Fog Behavior Model. The design vision is to guide college students to campus landmark by means of activities and the apps is put forward and verified by user research. Through designing a kind of mechanism,the paper creates relationships between user cognition,user behavior and system objects,which can realize the design vision and the design objective.

Keywords:interactive design behavior influenced

引言

如今的大學生群體基本上以90年代之后出生的年輕人為主,這一群體習慣于使用互聯網及以手機,電腦為載體的互聯網數字化產品,在互聯網技術不斷發展的今天,衣食住行都能夠通過互聯網輔助解決,大學生群體中不乏整日待在寢室的“宅男宅女”;長時間盯著手機和電腦屏幕,缺乏運動對大學生群體健康的影響日益凸顯;其次,高校環境建設卓有成效,如何展示這一成果,推廣校園地標也是一大重要問題。

同時,交互式產品需要用戶參與的特征,使得交互設計有機會影響用戶的行為,同時以一種更加高效的方式傳遞信息。本文中的設計試圖挖掘交互設計影響行為的可能性,實現引導大學生走向校園地標的設計目標。

一、設計產品基本框架

(一)設計的理論出發點—— FBM行為模型

設計對于行為的導向作用分為三個方面:鼓勵積極行為方式、克服不良行為、建立新的行為方式[1];但要知道設計具體如何對行為產生導向作用,就需要了解行為本身。

BJ Fogg提出的FBM行為模型,認為人有目的行為建立在3個因素之上:動機、能力和激勵,“動機”是指行動的需要或愿望;“能力”是指行動所需的技能,而“激勵”是指激發動作的一個信號;激勵相當于“臨門一腳”,若想引導用戶從事某種行為,最重要的還是使動機或能力兩者之一或同時達到較高水平。[2]。

根據這個理論,若要實現“引導大學生來到校園地標”的設計目標,要么使這一行為能夠提高大學生的動機,使大學生能夠通過這種行為滿足某種需要或愿望,要么通過設計提高用戶來到校園地標的能力。提高大學生來到校園地標的能力的難度較高,所以使大學生能夠通過來到校園地標滿足某種需要或愿望成為了設計的出發點。從這一出發點開始,我們對設計的限制條件進行了深度的思考和分析,試圖從中挖掘出幫助實現設計目標的資源和機會點。

(二)分析設計限制條件:設計目標同時也是設計的限制條件,“引導大學生來到校園地標”包含著三個限制條件:大學生、校園(線下)和地標。

大學生是年輕的用戶群體,樂于嘗試新事物,樂于與他人交往;他們往往擁有強烈的好奇心,同時相對與物質,對精神有更多的需求。

校園(線下)相對于線上和其他地區外,有其劣勢,如跟線上相比缺乏優質豐富的內容資源,同時跟旅游風景區相比,景觀資源也相對缺乏;但校園擁有豐富的高水平的人力資源,而且沒有被充分發掘。

地標是指某地方具有獨特地理特色的建筑物或者自然物[3] ,地標因為其物理特性而具有代表性和指示性,但地標也具有文化性和精神性,一個地標成不僅能通過人為建設形成,也可以通過人流、文化和活動的聚集形成,如耶路撒冷成為圣城,與三大宗教有密切關聯。無論是代表性,指示性;還是文化性和精神性,地標都向周邊輻射影響力。

同時,具體到校園地標來說,由于校園地標通常都是標志性的建筑或景觀,分布在校園的中心地帶,其自身和周邊也往往具有適宜不同類型活動舉辦的室內和室外條件,這是校園地標的優勢。

(三) 提出設計愿景:在對設計的限制條件進行分析之后,我們發現從“校園”和“地標”挖掘出的價值和“大學生需求”的交集,就是引導大學的來到校園地標的關鍵。而這個交集非常有可能是“活動”。;當活動的品類豐富內容質量高時,大學生作為年輕群體可能會愿意參加;同時,校園內和地標附近可以提供舉辦活動的場地和人力資源。于是提出設計愿景:設計一款APP,通過活動引導大學生來到校園地標。

(四) 驗證設計愿景并提出產品框架

通過訪談和問卷進行用戶調研,了解了大學生的基本認知和用戶需求:A.愿意參加能豐富自己課余生活、提升自己或擴展人脈的活動;B.最想了解的關于學校的信息是學院或專業相關信息;C.認為校園文化主要體現在校園活動上。這樣就驗證了通過活動引導大學生來到線下設計愿景的合理性。

經過用戶調研的驗證之后,對設計愿景進行深化:如果要通過活動APP來引導大學生來到校園地標,那么首先APP需要具備活動創建的功能,其次創建的活動要能夠被看見和查詢;同時地圖是一種能夠疊加多種信息并直觀顯示的工具和載體,通過地圖不僅方便用戶直觀地尋找到活動的具體位置,展示校園地標,同時也可以疊加活動種類、名稱等多種信息。于是確定APP的基本框架:

設計一個校園活動平臺——云地標APP,為用戶提供在校園某個地理位置創建活動和在校園地圖上查看活動的功能。

二、設計交互機制

(一) 定義交互機制:對機器來說,機制是機器的工作和構造原理和運行規律[4] ,在生物學和醫學中,機制指生活機體結構組成部分的相互關系。要了解交互機制,就需要先了解交互系統。

辛向陽在《交互設計:從物理邏輯到行為邏輯》一文中,提出交互設計的五要素為“人、動作、工具或媒介、目的、和場景”[5] ;交互設計的五要素表明,交互系統超越了單純的界面,由多部分構成;同時,Eric Zimmerman在《Rules Of Play》一書中總結系統的四要素是物體,屬性,內在關系和環境(“There are four elements that all systems share:Objects,Attributes,Internal relationships,Environments.”)[6] 。交互系統同樣滿足這四要素,并且此時,用戶作為系統的物體而成為交互系統的一部分。

交互機制,字面上理解是指用戶和界面之間的互動規則,但當交互式產品不再被視為單純的界面,而被視為一個系統并且這個系統將用戶也包含在內時,交互機制應當被定義為交互系統的構造原理和方式,具體來說,就是交互系統中物體的屬性和相互關系。

(二) 交互機制影響行為的方式:盡管在FBM行為模型中,影響行為的要素可以被分為“動機、能力和激勵”三個部分,但其仍然沒有明確指出如何設計交互系統與之對應。以交互系統中界面元素為例,界面元素只有存在于交互系統的整體語境之下才具有影響行為的能力,脫離整體語境的界面元素只是圖像,對于用戶來說缺少意義。

在云地標APP中,當地圖上的點狀圖標不指代活動時,即點狀圖標和活動沒有內在關系時,就不具有明確的意義。當地圖上的點狀圖標指代活動時,才具有影響用戶行為動機的能力,此時,界面不再是單純的界面,而因為其與現實物體的直接關系和與用戶的間接關系而被賦予語境中的內源性意義,成為一種影響行為的交互機制。

經過思考和總結,可以通過以下兩種交互機制來影響用戶的行為:

1. 改變人和交互系統中“物體”間的關系來影響人行為的動機:在云地標APP已經確定的產品框架中,云地標APP通過滿足用戶的活動和交往需求引導用戶來到線下,這相當于我們通過創造活動這一“物體”,改變了用戶和線下之間的關系;原本用戶和線下只是“到達和可到達”的關系,現在因為“活動”這一元素,兩者之間的關系變成了間接的“需要和被需要”的關系——用戶也因此從缺乏走向校園的動機,到獲得走向校園的動機。這創造了一種交互機制。

盡管用戶和地標之間仍然停留在“到達和被到達”的關系,沒有形成像用戶和校園一樣的間接的“需要和被需要”的關系,但是這說明,可以通過改變人和交互系統中“物體”的關系,甚至是增加新的“物體”來影響人行為的動機——通過創造這種交互機制來最終影響人的行為。

2. 發掘或創造交互系統中“物體”的內源性意義來提高用戶直接或間接交互的動機:當思考游戲這一特殊的交互系統時,我們時常會想到游戲對于用戶行為驚人的影響力,當用戶在游戲中交互時,會自愿采取某種行動而不需要人為干預或強制。Greg Costiyan定義游戲:“游戲是一種具有內源性意義的可交互結構,它需要玩家為一個目標而努力”。Greg提出了一個重要的概念“內源性意義”,“當我們在玩游戲時,游戲中的錢對于我們非常重要,但在游戲之外,錢變得完全不重要”[7] ,游戲能夠賦予其元素和與元素的交互以內源性意義,使其變得有價值,并通過這種方式來影響用戶行為。

扔石頭這一與石頭的交互行為本身缺乏意義,而跟人比賽扔石頭時就具有了內源性意義。此時扔石頭行為本身沒有發生任何變化,但其環境或語境發生了改變,人和石頭的關系發生了改變——從“扔”和“被扔”的簡單關系變成了“利用”和“被利用”的關系,石頭從缺乏“內源性意義”到具有“成為實現獲勝目標的載體或工具”的內源性意義。

(三) 影響地標附近活動參與的交互機制:雖然活動平臺的設計方向,很大程度上能夠引導用戶來到線下,但是,一方面沒有完全實現“引導大學生來到校園地標的設計目標”,另一方面,難以保證活動創建的質量。

通過在界面中引入機制,我們希望針對用戶行為,給予更加細致的反饋,在用戶行為,地標,活動之間創造環環相扣的關系,同時賦予地標以“內源性意義”。

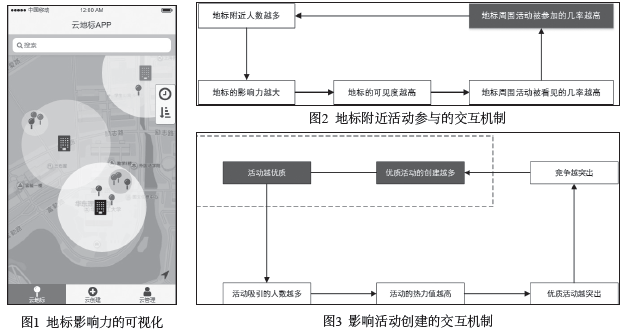

將地標的影響力實體化,在APP校園地圖的校園地標之上疊加一定范圍和透明度的白色圓形,用圓形的透明度不同表現地標影響力的不同。

同時,我們規定,當圓形范圍內的總人數越多時,地標的影響力越大,即圓形的透明度越低。

這樣,地標之間影響力的不同就能直接表現為可視化程度的不同。當地標周邊的人數越多時,地標的影響力越高,視覺上比較突出;這使得,創建在圓形半徑之內的活動,即校園地標附近的活動也擁有了較高的能見度(如圖1)。

當校園地標附近的活動被看到的概率提高之后,用戶參加校園地標附近的活動的概率也會得到提高,從而實現“引導大學生走向校園地標”的設計目標。

這種交互機制可以表現為(如圖2)。

(四) 影響活動創建的交互機制:盡管地標附近活動參與的交互機制能夠引導用戶來到校園地標周邊,不過這種交互機制沒有解決活動創建質量的問題,創建在地標旁邊的活動得到了地標的影響力,但是有“蹭熱度”的嫌疑,我們需要一種交互機制,來影響活動的創建,使其更有質量。

這種機制的載體是“熱力圖”。我們規定,活動的熱度=活動線上的瀏覽量×(實際參與的人數/活動預計參與的人數),其中實際參與的人數與活動預計參與人數的比值是活動的參與度,所以通過這個計算公式,能夠比較全面地衡量一個活動的熱度。

將活動的熱度“實體化”為熱力圖的形式,活動的熱度越高,其顏色越深,視覺上越突出。由于越是優秀的活動,吸引力越大,熱度越大,越是突出,用戶參與的概率越高。這樣使得優質活動與劣質活動之間的差別被直觀表現出來(如圖1)。

當活動之間的差別越明顯的時候,競爭也就越突出,這會自動淘汰劣質的活動創建行為,而通過嘉獎激勵優質的活動創建行為,相當于一種無形的篩選。

這種交互機制可以表現為(如圖3)。

結語

通過前端視覺元素和后端交互邏輯的相互配合,能夠創造出一種影響行為的交互機制,這種交互機制需要建立在一套框架確定的產品語境之上,在用戶認知、動機、行為和交互系統中的各個元素之間創造關系。如今的交互產品設計還大多停留在對功能的考慮上,而欠缺對于交互產品作為一個系統,及系統要素與人的關系的交互機制的更加深度思考,本文即是對交互機制這一課題的一項實踐和探索。

參考文獻

[1] 韓筱婷,朱世范 . 設計 . 在行為之上 [J] . 設計 . 2014(6):145-146

[2] 顧振宇 . 交互設計原理與方法 [M] . 北京.清華大學出版社 . 2016

[3] 廖麗鵑 . 當望京有了地標 [J] . 安家 . 2006 (11) : 250-251

[4] 郭作玉 . 論我國農業農村信息化發展機制 [J] . 中國信息界 . 2009 (12) : 17-22

[5] 辛向陽 . 交互設計:從物理邏輯到行為邏輯 [J] . 裝飾 . 2015(1):58-62

[6] Eric Zimmerman.Rules Of Play[M].The United States of America.The MIT Press.2003

[7] Jesse Schell . 全景探秘游戲設計藝術 [M] . 北京.電子工業出版社 . 2010