摘要:歷史文化村落的保護與更新是全社會的責任,新農居設計是村落保護與更新的一個重要方面。但是近年來,新農居設計中存在著如“小洋樓”式單體新農居和兵營式村莊布局的問題。本文力圖通過對杭州富陽東梓關村新農居設計的地域性表達進行整理與分析,來探討歷史文化村落新農居的設計策略。

關鍵詞:歷史文化村落 新農居 地域性 設計策略

中圖分類號:TU-8 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)11-0148-02

Abstract:The protection and the renovation of historical and cultural villages are the responsibility of the whole society, an important aspect of which is the design of new rural dwellings. However, in recent years, there are many problems in the design of new rural dwellings, such as the western style building and the militarycamp planning layout. This paper tries to discuss the design strategy of the new rural dwellings in the historical and cultural villages by collating and analyzing the regional design of the new rural dwellings design in Dongziguan village, Fuyang, Hangzhou.

Keywords:The historical and cultural villages New rural dwellings The reginalism Design strategy

浙江理工大學 藝術與設計學院 楊 培 丁繼軍 *

引言

歷史文化村落即“保存文物特別豐富并且有重大歷史價值或者革命紀念意義,能較完整地反映一些歷史時期的傳統風貌和地方民族特色的鎮(村)”[1]。隨著經濟和社會的飛速發展與生活方式的巨大革新,歷史文化村落的保護與更新面臨新的挑戰,遺存下來的傳統鄉土建筑,特別是居住建筑已漸漸不能滿足人們現代生活需要,新農居越來越多。但近年來,歷史文化村落新農居的設計出現一些問題。筆者認為可以從兩個方面闡述:第一,以自組織更新為主的傳統鄉村里,“中西合璧”的小洋樓式新農居不斷涌現,正如馮驥才先生寫到,一個個風情各異的古村古鎮轉變成一片片風格相似的洋樓群,這些小洋樓與當地的自然環境和歷史人文都沒有關系[2] ;第二,在他組織下的新農村建設中,很多地方出現了兵營式的新農居規劃布局,即不顧地域文化與傳統風貌,一意推進統一的規劃目標與設計標準,從而導致整齊劃一、毫無特色的整體村莊風貌[1]。

新農居設計關系著歷史文化村落的保護與更新,如何更好地延續其歷史文脈并使之散發新的活力,地域性建筑設計策略不失為一個積極的探索。

一、地域性建筑設計

建筑扎根于具體的環境之中,必然會受到所在地區地理氣候條件的影響,如具體的地形條件、自然條件等,以及城市已有的建筑地段環境制約,因此是一個地區綜合環境下的結果[3] 。地域性建筑的含義可以概括為:以特定地方的特定自然因素為主,輔以特定人文因素為特色的建筑作品[4] 。

歷史文化村落蘊含了獨特的生活方式、民俗民藝、宗教禮儀等眾多地域性文化基因[5] ,并擁有特定的地形地貌、生物氣候等自然地理環境,這些因素共同影響著當地經濟社會和歷史文化的發展進程,并反映在當地的傳統建筑中,使之具有明顯地域性的設計表達。歷史文化村落保護與更新中的新農居設計需要回應其特殊的自然地理環境,并延續當地的歷史文脈,構建具有地域性表達的建筑設計作品。

二、東梓關村的新農居設計的地域性表達

(一)東梓關村的基本信息

1.區域位置:東梓關村位于浙江省杭州市富陽區場口鎮西南,自古都是遠近聞名的商埠重地。東梓關村面臨富春江,背靠小山群,地理位置獨特,文化底蘊深厚,是古徽杭水道上的重要軍事關隘、商貿集散地。2015年入選浙江省第三批歷史文化村落保護利用重點村,2016年被列入第四批中國傳統村落名錄。

2.建筑遺存:東梓關古村落內建筑遺存豐富,具有近百座明清古建筑,包括多處古寺廟、古祠堂與古民居。這些鄉土建筑遺產的特點有:

(1)空間結構方面,建筑多為磚木結構,白墻黑瓦,屋頂設“馬頭”和“風火墻”,內設天井,四水歸堂;(2)細部雕刻方面,堂樓的板壁窗欞都有細致入微的雕刻,木頭橫梁及木柱上端和橫梁交接處的牛腿上都有鏤空雕飾,花鳥、走獸、人物都雕刻得栩栩如生;(3)建筑材料方面,建筑內柱子大多用槐樹、梓樹等高檔硬木,窗欞和牛腿采用樟木,除了含有淡淡清香,還可以防蟲蛀;堂門的大門臺階、立壁與門檻等皆為石板或石條,保護這些部位不會因受潮而霉爛。

(二)東梓關村新農居設計的地域性表達

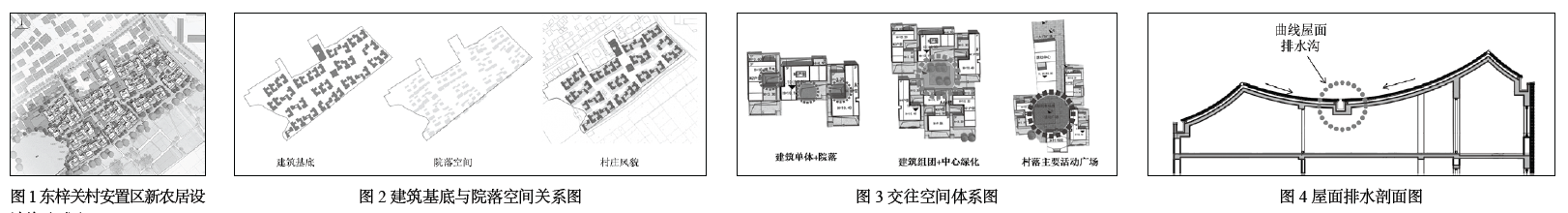

新農居選址位于東梓關老村落東南角,采用政府代建、農戶集資、政策補貼的模式進行回遷安置。地塊東側為現狀河流,南側為農田用地,西側為現狀農居,北面為現狀農居及社區衛生服務中心。地塊規劃總用地面積約為1.9萬 ㎡,項目一期共有4 種戶型,拼合成12 棟樓,總共46 戶,二期為新建一個村民活動中心,以及回遷一棟古民宅改造作為鄉村書院(如圖1)。

安置區新農居的規劃與建筑單體均由gad團隊設計。自建成以來,在建筑行業乃至全社會引起強烈反響,被看作是吳冠中筆下寫意江南畫卷的真實再現,東梓關村成為名副其實的“網紅村”。錢江晚報曾撰文寫道“吳冠中筆下的舊時江南,白屋連綿成片,黛瓦參差錯落,曾經是尋常巷陌,多年后卻是很多人記憶中永遠回不去的故鄉。”安置區新農居的設計讓人們聯想到舊時江南的景象和意蘊,正是其強烈的地域性特征在尋找鄉村記憶和喚起美麗鄉愁的人們心里泛起了漣漪。本文將著重從規劃布局、空間尺度、外部形式與材料做法四個方面來分析東梓關村新農居設計的地域性表達。

-

規劃布局:東梓關村安置區新農居的規劃布局延續了原村落的整體布局脈絡,放棄了新農居設計中常見的兵營式布局,而是通過將有限的單體建筑原型扭轉、錯動與鏡像來組合成豐富而自然的村落局,再輔以大小不一、開放程度不同的院落空間,構成與傳統村落風貌相似的圖底關系(如圖2)。建筑基底邊界和院落邊界形成了一種交織關系,而非傳統兵營式布局中宅基地和戶內院落的平行關系;若干個組團的有序生長衍生便逐步發展成有機多樣的聚落總圖關系,這種從單元生成組團,再由組團演變成村落的生長模式與傳統中國古建筑的群體生成關系邏輯一致[6] 。

-

整體村落空間布局設計上考慮了從單體院落建筑的構筑到圍合而成一個相對內向型的建筑組團,再到形成一個建筑疏密有致、鄰里氛圍良好的整體村落,并構建了新農居院落、建筑組團的中心綠化、整體村落的活動廣場三個由小到大、不同等級、不同開放程度的交往空間體系(如圖3)。單體建筑設計延續了傳統建筑宅中有院的建筑空間精髓。每座新農居都設置了前中后三個院落空間,并局部通過寬約1.3米的狹長空間串聯起來,形成了一個從前院對外開放、中院半開放到后院封閉的空間布局體系。

2.空間尺度:以歷史文化村落為代表的中國傳統村落中,巷道的空間圍合感都比較強烈,這是先民在建筑選址和建造時刻意為之,是為了節約用地,把更多的土地還給自然,充分顯示了古已有之的人與自然和諧共存的人居環境觀;另外由于傳統建筑多為單層或多層,久而久之便形成了區別于現代城市高大且規整的迷人而獨特的巷道空間,這些巷道空間與周邊的自然環境和建筑群落共同營造了傳統村落宜人而舒適的空間尺度。

反映空間尺度關系時通常用高寬比(D/H)即空間寬度與空間高度的數據來表示,比值不同會引起不同的心理感受:比值越小,內聚和壓抑感越強,空間的圍合感也最強,數值增大,則圍合感減弱,當D/H>3時,建筑有排斥、離散之感,從而失去空間的封閉性。東梓關村安置區新農居內部巷道的空間尺度設計中,高寬比D/H的數值均小于3(如表1),形成相對封閉的內向型巷道空間;其中,人行巷道(含非機動車)的高寬比D/H較小,在滿足功能要求的基礎上,營造了較為狹窄、緊湊的交通空間,地塊南側的兩個山墻面的人行巷道,長度約為20米,兩側建筑平均高度約為9米,高寬比D/H僅為0.67,空間圍合感最為強烈;建筑組團中心綠地與村落入口的活動廣場希望吸引人們停留,形成交談、休憩與活動的場所空間,因此高寬比D/H在1.5到3之間,塑造了既寬敞又具有圍合感的內向型空間特質。

3.外部形式

(1)屋頂形式:在漫長的封建社會里,由于階級地位造成的建筑型制和建造用材的嚴格限制,同時為了更好地防治暴雨、大雪等自然災害天氣,江南傳統民居的屋頂形式多為兩坡頂,即硬山或懸山,正如吳冠中先生水彩畫里的江南村落中人字形筆觸所描繪的景象一樣。東梓關村新農居的屋頂設計不同于傳統民居的兩坡或單坡屋頂,而是進行分解與重構,并加之以適當的曲線,形成連續起伏的屋頂形式,很好地適應了現代建筑進深較大的特點,同時與遠處連綿的群山相互呼應。曲線與折線組合的坡屋頂加上深灰色的屋面小青瓦和壓頂線共同構成安置區新農居最濃墨重彩的畫面。

(2)建筑色彩:黑白灰是傳統水墨畫里最重要的色彩,也是江南傳統村落里最常見的色彩,同樣也是東梓關村新農居的主要色彩。其中,建筑墻面色彩構成包括灰面磚的灰色和墻面涂料的白色,建筑墻裙為防止雨水浸濕用了灰面磚飾面,院落圍墻和主體墻面大部分為白色涂料,局部穿插一些灰面磚飾面,并通過鏤空磚砌、虛實相間的處理手法,用簡單的色彩構成了安置區新農居清雅卻不單調的建筑立面;再加上屋頂小青瓦的深灰色與墻面頂端深灰色金屬壓頂,共同形成了與傳統建筑色彩構成相似的建筑整體風貌。

4.材料與做法:L·芒福德是最早明確“地域主義”這一概念的建筑理論家,他認為地域主義并不是指當代的建筑去簡單地使用或沿襲當地傳統建筑使用過的建筑材料或建造技藝。[7]地域性建筑的材料與做法并不是罔顧時代更替與技術進步, 而一味沿襲當地傳統的材料與技藝做法。東梓關村新農居設計的主要材料選用了常見的白涂料、灰面磚、仿木紋金屬格柵等,通過現代設計手法營造出傳統村落風貌與意蘊的同時,節約了建造成本,達到了可以大面積廣與應用的目的;另外運用了與現代材料特性匹配的技術做法,在屋頂中間設置排水溝,使曲線形的兩邊高中間低的屋頂解決了低處屋面排水的問題(如圖4)。

結語

東梓關村新農居設計充分運用了地域性要素,在實現了鄉村居民的居住條件改善的同時,還達到了與原有老村落整體風貌協調的效果,成為歷史文化村落新農居設計的佳作。本文通過對東梓關村新農居設計的地域性表達進行分析,以期探索在歷史文化村落里進行新農居設計的策略:首先,地域性設計要回應當地的地形、地貌、氣候等自然地理環境。歷史文化村落是長期適應自然環境下的產物,設計應該尊重自然,順應自然,與自然和諧相處;其次,傳承當地鄉土建筑遺產的文化內涵,如建筑布局、空間結構、尺度大小等,而不僅僅是傳統建筑符號元素的無實際功能的裝飾性堆砌;最后,合理選擇地方性的建筑材料與做法,在塑造與村落整體風貌協調的建筑造型的同時,兼顧建筑造價的經濟性,以利于新農居的推廣。

基金項目:2014年國家社會科學基金藝術學一般項目《城鎮化進程中我國傳統村落風貌保護規劃的“生態協同”研究》(項目編號:2014BG01131)的研究成果。2017年浙江省大學生科技成果推廣項目《傳統村落“一村一檔”信息采集標準化研究》(項目編號:2017R406069)的研究成果。

參考文獻

[1] 單霽翔 . 鄉土建筑遺產保護理念與方法研究(上) [J]. 城市規劃 ,2008 (12):33-39+52

[2] 馮驥才 . 神州遍地小洋樓 [J]. 建筑與文化 ,2004 (06):64-65

[3] 何鏡堂 . 建筑創作與建筑師素養 [J]. 建筑學報 ,2002 (9):16-18

[4] 鄒德依,劉叢紅,趙建波 . 中國地域性建筑的成就、局限和前瞻 [J]. 建筑學報 ,2002 (5):4-7

[5] 丁繼軍,王依涵,申麗娟 . 要素結構類型:歷史文化村落肌理解讀 [J]. 藝術與設計 ,2015 (06):61-63

[6] 世界建筑導報 . 杭州富陽東梓關回遷農居 [J]. 世界建筑導報 ,2017 (02):114-121

[7] 謝安安 . 基于地域特征視角下的鄉村規劃初探 [D]. 湖南長沙:中南大學 ,2010(圖1來源:富陽場口鎮農居方案報批文本)