江陰職業技術學院 葛建偉 丁 化

摘要:文章從無錫地區非物質文化遺產項目“虎頭鞋”的文化特征出發,闡述了虎頭文化的價值和意義,并在此基礎上結合當地“非遺項目”傳承情況提出了“虎頭文化進社團”、“虎頭再創進課堂”等行之有效的實踐方法,其中對“虎頭再創進課堂”的內容作了具體的闡述。文章用實際案例給大家推薦了一套傳承非物質文化遺產項目的有效方法。

關鍵詞:虎頭鞋 虎頭文化 校園傳承 設計實踐

中圖分類號:J52 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)11-0082-02

Abstract:Based on the characteristics of Intangible cultural heritage project "tiger shoes" in Wuxi, the paper expounds the value and significance of Hutou culture.Combining with local "non-legacy project", this paper puts forward the effective practice methods such as "Tiger head culture entering community", "Tiger head reentering classroom", etc. The contents of the "Tiger head reentering classroom" has made the detailed in this paper. In this paper, it recommends a set of effectivemethods for inheritance of intangible cultural heritage.

Keywords:Tiger-head shoes Tiger culture Campus tradition Design practice

引言

中國民間手工藝歷史悠久,技藝精湛,是人類辛勤勞作的結晶,在人類物質文明發展的過程中做出了非常大的貢獻。在社會發展和歷史進程中,人們對民間手工藝保護和發展工作也越來越重視,民間手工藝有著良好的發展契機。“虎頭鞋”為代表的虎頭文化也是非物質文化遺產項目的保護對象之一。“虎頭鞋”的歷史源遠流長,是民間一種孩童專用的手工吉祥服飾。“虎者,陽物,百獸之長也。”[1]人們基于對老虎的自然崇拜便開始將虎形象刻畫在生活用具及武器上。虎文化作為古代社會意識形態之一,直觀反映了我國人民的審美情趣、價值觀念。“虎頭文化”的代表產品還有虎頭鞋、虎頭枕、虎頭帽、虎圍嘴、虎面肚兜等,這些吉祥服飾成為了舊時兒童服飾的重要組成部分。虎頭鞋特色鮮明,寓意深遠,成了中國傳統“虎文化”的重要承載,它所包含的民俗學價值也正是它在民間流傳至今的重要原因。

一、虎頭鞋的色彩與造型特征

民間虎頭鞋種類繁多,總體分為單虎頭鞋、棉虎頭鞋;從面料上來說一般分為布質,稠質;鞋子的顏色多采用紅色、黃色、藍色或黑色;造型上虎眼、虎眉、虎鼻、虎耳,中間繡一個“王”字;總體上都是運用夸張生動的圖案來表現虎的威猛,粗眉、大眼、短鼻、大口、雙耳斜豎,長長的虎須左右分列,整個看來“虎勢十足”。

從圖案造型上說,虎頭鞋的外觀花樣一般是對自然形態“虎”的歸納寫意,而不是對自然形象的現實的描摹,造型時多用提煉歸納的手法演繹出“虎眉濃粗、虎眼圓瞪,虎鼻肥大,虎嘴方闊”的典型造型特征,造型粗獷、夸張、淳樸可愛;有時候為了增加虎頭鞋浪漫主義色彩,一些聰明的民間婦女也會在造型上借用一些植物紋樣來裝點鞋面,有時她們將蝴蝶、花、蝙蝠等形象與老虎的眼睛、嘴巴造型相結合,用類似圖形創意的“換置”的原理將自然之美靈活應用,體現了濃厚的鄉土氣息。[2]

從虎頭鞋的色彩角度來分析,一般虎頭鞋采用傳統喜慶的中國紅或用以象征權威的黃色為主色調;整體色彩搭配體現了民間藝人對美好生活的熱愛、向往。具體來說,虎頭鞋的鞋面多以三色為主,常用的是紅色、黃色、黑色。在鑲邊、滾邊等細節的裝飾處理上,多以紅色、黃色、白色來搭配使用,強烈的色彩對比使得虎頭鞋顏色亮麗,輪廓清晰,形象飽滿而威武華麗。

舊時無錫地區也流行虎頭鞋,這里的虎頭鞋又稱“貓面鞋”,其造型主要區別是“虎”的眼睛長,“貓”的眼睛圓,“貓”的額上少一個“王”字。當嬰兒還小的時候,穿一種連腳褲虎頭鞋,到了八九個月時再開始穿常規虎頭鞋,這樣一直穿到一歲半,會走路了就不穿了。無錫地區親戚贈送虎頭鞋有一個講究,那就是“送鞋送三雙”:“頭雙藍(取藍字諧音‘攔’,攔住一切邪崇不夭折),二雙紅(紅色能辟邪),三 雙紫(紫色為富貴色,大富大貴,又意‘紫落成’,即自家長大成人)”,有了藍、紅、紫三雙不同顏色的虎頭鞋,孩子必會安然無恙。[3]

不管是那種形式的虎頭鞋,從內涵價值和形式造型來說都可以被用于現代設計語言的再次表達。

二、以虎頭鞋為代表的非遺項目的傳承簡介

自2012年2月文化部《關于加強非物質文化遺產生產性保護的指導意見》發布以來,各級文化行政部門充分認識了非物質文化遺產的重要性,在文化復興的責任感和緊迫感的驅使下積極探索。無錫各地成立專門的普查工作小組,通過走訪調研、錄音、錄像等各種方式記錄無錫地區民間技藝,其中僅江陰地區就收集整理的相關線索400多條,較完整地獲取了大量非遺項目的珍貴材料。非物質文化的傳承有著可喜的成果也有著現實的困難。許多手工技藝類非遺項目被現代文明的發展擠占了生存空間:市場需求的缺乏、傳統習俗淡化、傳承人趨于 “高齡化”,后繼乏人的事實讓很多非遺項目傳承困難。“虎頭鞋”項目的發張也一度岌岌可危。“重申報而輕保護、重開發而輕管理”的現象也是屢見不鮮。[4]針對此種現象,在無錫市委宣傳部的支持下,就地方非遺項目,由江陰市文廣新局與當地高校“江陰職業技術學院”合作開發校企合作項目《江陰非遺項目紀錄與調研》及《無錫地區非物質文化遺產項目的數字化傳承與保護措施研究》項目等,項目分別以數字影像拍攝制作的形式記錄了江陰地區45個非遺項目的實際生存狀態。《江陰好手藝》《江陰好中醫》《江陰好味道》等三個系列,共30集,350分鐘左右的非遺記錄短片很好地記錄了非遺項目的生存狀態,其中虎頭鞋項目屬于《江陰好手藝》系列內容之一。在項目協作的過程中,合作院校不僅用數字影像對非遺項目做了有效傳承,同時我們也嘗試了非遺項目校園傳承的實踐,目的市傳統手工藝與高校藝術設計專業有效銜接。

三、虎頭文化進校園探索實踐

從大的形勢來說,近年來隨著中國經濟的不斷發展,中國設計行業也得到了迅猛發展。在習主席的帶領下中國文化也越來越受到世界人民的認可和追捧。博大精深的中國元素同樣在彭媽媽的一件又一件精美旗袍的引領下越來越受到全世界設計師們的重視。“現有的藝術設計教育中如何讓我們的學生認識到中國民族文化的巨大潛力?”“如何將傳統文化轉化為現代的設計語言?”這是現今高校設計類專業應該探索的方向。借由此次項目研究契機,我院開展了一系列實踐創新,接下來我們將以“虎頭鞋”為案例介紹非遺項目進校園的具體操作形式:

(一)虎頭文化進社團

虎頭鞋是手工技藝勞動的優秀產品,具有獨特的技藝特征和藝術風格。她的存在完全取決于工藝師直接的手工作業,所以在虎頭文化體驗的過程中,我們除了把項目實施過程中利用現代化的數字影像技術拍攝記錄非物質文化記錄專題片供學生觀看學習以外,我們還邀請了虎頭鞋項目繼承人來到學校、進入課堂。借助學校工作室平臺,工作室指導老師會提前在相關專業(如:藝術設計專業、旅游文化專業等)招募對傳統手工藝感興趣的學生組成學生社團,然后和傳承人一起或以講座、或以課程的形式開展線下活動。通過這一方法的實踐,學生不僅可以在校外傳承人的身上直觀感受到虎頭鞋等傳統工藝的原生態技藝,同時社團學生還可以在指導老師的指導下對同一類型的不同地區的傳統技藝做一個調查研究以期更加全面地了解該技藝文化的歷史淵源等;與此同時,傳承人也可以更好地完成非遺繼承人的使命。

(二)虎頭再創進課堂

由于虎頭鞋技藝復雜、工藝創新難度大等特點,我們在其進社團的過程中發現了學生興趣驅動性不強的現實。因此在推廣傳統技藝的時候更傾向于讓其與專業的融合。2014年開始,學校每年都會將當地相應的非物質文化遺產項目融入到藝術設計專業的專業課程中:1)有的傾向于非遺產品的形象包裝;有的傾向于傳統技藝的設計改良;2)有的傾向于非遺產品的文化建構;3)還有的傾向于傳統元素的重組再創。在實行的過程中,我們根據不同的非遺項目的內在需求將其融入到不同的課程中,具體來說:1)在保留地方非遺產品原始特色的基礎上,我們將諸如 “福娃”、“膏方”、“黑杜酒”等項目以實踐案例的形式融入到《包裝設計》課程,學生帶著現實主題創作,有的放矢,效果佳;2)還有的項目,諸如:“百壽圖”、“虎頭鞋”、“紙馬”之類項目,因其特定的造型及色彩特點,則可以和《圖形創意》課程相結合,更加注重傳統元素的提煉和邊沿產品開發;3)還有的項目因其缺乏合理的市場宣傳而阻礙了它的市場份額的占有,那么我們將這類項目與《廣告設計》課程相結合, 主推文案設計、文化推廣等,力圖在文化建設上拔高其內涵。

其中以虎頭鞋為例,在分析其技藝特征的基礎上,我們選擇了“虎頭再創進課堂” 形式將其與《圖形創意》課程相結合后在校園傳承和推廣。課程中我們制定一個名為 “現代傳統圖形”的項目課題給學生們實踐。該課題實踐的重點是開發再創以“虎頭”元素為素材的現代設計圖形,具體來說就是收集整理虎頭文化相關信息資料,將其圖案及其色彩等信息通過圖形創意的手法來產生新的圖案形式,從而導向虎頭文化的邊沿產品的成品化開發。[5]

這一項目的具體操作過程如下:

第一步:民間考察與資料整理

民間考察過程中我們應用畫、拍、錄、記、手寫等形式,以虎頭鞋傳承人為基點通過現場訪談,文獻查閱,現場參觀等手段,考察與虎頭文化相關的當地文化特征、生活習俗、服飾特點與裝飾,收集民間故事及人文傳說。從一開始全面資料收集后轉向后續的針對性資料整理,分析提取能夠打動自己,未來能夠導向設計的方向進行進一步研究,從而在民間考察與資料整理的過程中為后續設計提供直接服務。

第二步:虎頭裝飾圖形的創新設計

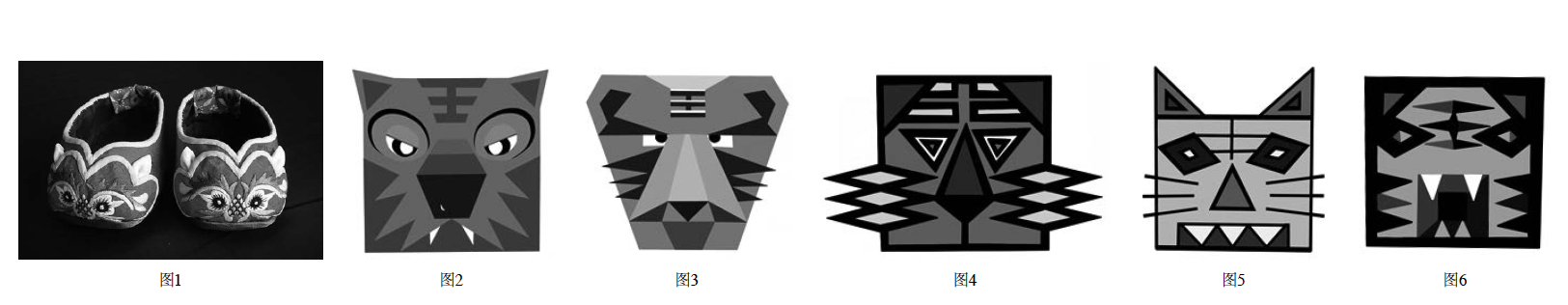

在前期考察的基礎上,我們要求學生對虎頭圖形元素進行深入調研,研究其精髓,抓住虎頭圖形“虎眉濃粗、虎眼圓瞪,虎鼻肥大,虎嘴方闊”的典型造型特征,分析其典型的色彩關系“取其獨特性,略其普遍性”,提煉圖形獨特部分后再進行設計再創從而得到蘊含傳統神韻的現代圖形。我們堅信現代傳統圖形雖然是一種嶄新的圖形,但是其根本還是要具備傳統民族風格的獨特特征。在現代傳統圖形的創作摸索中,我們發現圖形的創意方式是可以多種多樣的,常見的方法有“元素提煉、古形新繪、組合共生、打散再構、色彩表達、多重運用”等。以“元素提煉”為例,它是將原來的傳統圖形進行抽象化處理,先虎頭圖形的元素進行分析發現,虎鼻、虎耳、虎嘴、虎眼都有其固有的特點,然后簡化與裁切,保留其神韻和精神的同時簡化設計;再以組合共生為例,其設計手法的關鍵在于古代與現代的同構,通過“形”與 “形”的填充,“形”與 “形”的局部置換也可以做到古形新用。[6] 各種創意手法都有其獨到之處,學生可以根據自己的興趣點靈活使用,如圖所示,一組“虎頭虎相”系列設計就是學生綜合運用各種方法的課堂實踐成果(如圖1、2、3、4、5、6)。

第三步:虎頭圖形的設計應用

所有的現代傳統圖形設計最終都是為了導向具體的設計應用,也只有通過具體的設計項目才可以真正完成虎頭文化的設計傳播。在傳統元素向實際物體轉換的過程中,我們強調物體的“形似、神似、意似”,堅持“自然結合,巧妙應用”的原則,為設計教學之成品化思維做必要的實踐。在虎頭圖形設計過程中,我們可以借助形態、結構,通過不同的創新手法,將舊元素新設計用到實際產品中去,書簽、杯墊、卡片、拎袋、抱枕、鑰匙扣、信封、光盤盒都成了我們將設計應用實際的載體。成品化設計的思想不僅有助于樹立學生設計成就感,同時也助推了地方非遺文化旅游紀念品的設計開發,有助于無錫地區文化內涵的構建。

無錫地區關于非物質文化的傳承與校園實踐的形式也是這幾年才剛剛開始落實。在這一過程中我們也學習了不少其他地區的創承模式,在綜合考察過后我們選擇了前文所說的形式來開展具體工作。“虎頭文化進社團”、“虎頭再創進課堂”的實踐過程是非遺項目校園傳承的形式之一,除此以外,我們還操作的課題有“百壽圖”、“無錫泥人”、“紙馬”等。在傳承發揚當地非遺的過程中,我們不僅進一步了解了非遺項目當下的生存狀態,更重要的是高校師生在參與項目的過程中生發了一份民族自豪感和文化傳承的使命感。或許到目前為止我們做的還不是很到位,成果形式也不是很豐富,但是通過項目的實施已經使無錫地區的人們參與到了中華文化復興的隊伍中來。“虎頭鞋”的研究傳承只是非遺傳承實踐的一個開端,在之后的研究中我們會將工作重點放在“傳統再創 ” 、“再創設計成品化”等內容上。相信經過一段時間的實踐,我們也可以摸索出一條具有地方特色的創承之路。

基金項目:2016江蘇高校哲學社會科學研究項目“無錫地區傳統手藝類非遺項目的數字化傳承與保護措施研究”(項目編號:2016SJD760052);

參考文獻

[1] 徐偉 . 關中民間刺繡虎頭鞋藝術研究 [J]. 咸陽師范學院學報 ,2014,29 (1) :76

[2] 呂楓韻 . 中原虎頭鞋藝術緣起與特征 [J]. 華中師范大學學報 ,2016,55(2):155-156

[3] 江陰市文化廣電新聞出版局 . 憶江南——江陰市非物質文化遺產圖錄 [M]. 鳳凰出版社 ,2011:204-207

[4] 葛建偉 周箭 . 地方非物質文化遺產的保護與傳承——以江陰地區為例 [J]. 美術教育研究.2015,100(5):56

[5] 葛建偉 . 藝術類課程中的生命教育滲透——以圖形創意課程為例 [J]. 大眾文藝,2016,55(2):155-156

[6] 王旭偉,曾沁嵐 . 傳統裝飾設計與應用 [M]. 人民郵電出版社 ,2015 :267-269