浙江財經大學東方學院 文化傳播與設計分院 羅 靜

摘要:戲劇服裝是戲劇的物化表現載體,一定程度上反映角色的性格、戲劇情感、場景渲染,是戲劇藝術形式的重要組成部分。文章以越劇戲服為切入點,通過實地調研、田野采風和記錄整理等方法,對嵊州市越劇戲服的生產現狀、戲服結構和縫制技藝方面進行了詳細研究,分析得出越劇戲服的生產現狀仍處于傳統前店后廠的模式,因自產自銷而效率低下,勞動力偏老齡化,服裝風格清麗雅淡,款式結構基本沿襲傳統服裝“十字形、整一性和平面體”的特征,縫制時通過引進電腦繡花機、拷邊機、平縫機等以機械化生產為主,流程主要包括面料機器繡花、制版、裁樣、制作各環節。

關鍵詞:越劇戲服 生產現狀 結構 縫制技藝

中圖分類號:J816 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)11-0084-02

Abstract:Drama costume is the materialized expression vector of drama,reflecting the character, drama emotion and scene rendering to a certain extent,which is an important part of drama art form. This paper, taking Shaoxing opera costume as the breakthrough point, through field investigation, field tour and record sorting method, such as the production status of Shengzhou Shaoxing opera costumes, costume structure and sewing skills aspects has carried on the detailed research, analysis of Shaoxing opera costume production status is still in the traditional mode of front shop, back factory, due to its homegrown inefficient,aging workforce, the clothing style is graceful , and the style structure is in the traditional of the heterogeneity and plane cross and whole body. When sewing,mainly mechanical production by introducing computer embroidery machine, reeled machine and sewing machine. The process mainly includes the fabric machine embroider, the plate making, the cutting sample and the production.

Keywords:Shaoxing opera costume Production status Structure Sewing skills

引言

戲曲作為最具民族特色和民族品格的藝術表演形式之一,是當仁不讓的傳統文化瑰寶。越劇從民間說唱形式發展成獨具風格的戲曲,不足百年歷史,卻是躋身京劇之后的中國第二大劇種,被列入我國第一批非物質文化遺產保護名錄。隨著經濟的發展和文化交融,傳統戲曲表演特別是地方劇種逐步被越來越繽紛繁雜的娛樂活動取代,戲曲被迫陷入難續輝煌的尷尬境地,這使戲曲文化的保護與傳承工作迫在眉睫。作為其物質載體的戲曲服裝,同樣應受到政府和社會各界的高度重視。通過查閱大量資料發現,現階段針對越劇及越劇戲服的研究主要表現在基于歷史背景下的戲服形制的發展和變革,或是以個例的形式探討越劇戲服在材質、色彩、風格上的改良,或是研究越劇戲服與婺劇、昆劇服裝的比較,而以實錄的形式研究越劇戲服的結構與縫制技藝方面尚屬空白,基于此,文章從越劇戲服的結構和縫制工藝為切入點,旨在為后續深入研究提供一定的參考。

一、越劇戲服溯源與現狀

(一)越劇戲服的溯源:越劇起源于浙江嵊縣(縣嵊州),其地處浙東中部,北連會嵇山,東接四明山,境內山奇水秀,土地肥沃,桑茶遍地。從地域文化來說,越劇文化屬于“吳越文化”、“江南文化”。越劇從一個地方性的民間小戲發展成為全國性的大劇種,概括來講經歷了沿門賣唱、落地唱書、小歌班、紹興文戲和女子文戲五個階段,當今所講的“越劇”及“越劇戲服”主要指女角和女子戲服。隨著越劇的發展,越劇戲服也相應進行著變化。在“沿門賣唱”和“落地唱書”階段,受條件所限,民間藝人通常穿著日常生活中的便衣說唱,談不上戲服行制。到“小歌班”時期,演出形式開始出現草臺表演,角色只有“小旦、小丑和生”,當時主要以男演員為主,著裝為隨身布衣和褲,女演員穿著布衣和花裙,或是袍子馬褂,女角中的年輕婦女,喜著短襖長褲。當時社會上流行陰丹士林布,顏色有深淺,布質較挺括,是備受歡迎的“因陋就簡”的布料著裝。越劇戲服經過不斷摸索,在“越劇女班”階段,由于一大批越劇名角如“三娟一花”的誕生,藝人們開始關注并思考越劇戲服的發展,由此建立起“衣箱制”,越劇戲服初具模型。往后,隨著時代進步,越劇的戲路需不斷拓寬,抑或從其他藝術形式汲取營養,如以越劇表演藝術家袁雪芬同志所在劇團為首的幾個越劇團,通過與新文藝工作者合作,演出一些較有時代精神的劇目,并在導演、表演、音樂和舞美等方面進行了一系列的改革,使越劇走上新的歷史階段。據此,越劇戲服突破以往的衣箱制,采用“專人專戲負責設計”制度,在服裝款式、面料、色彩、紋樣等方面進行了大膽創新,出現了改良靠、仕女裝、百褶裙等一系列適合女性演員穿戴的服裝和服飾形制。改革后的越劇服裝,從我國傳統人物畫和民間美術中尋找借鑒,著重加強服裝的歷史真實感,尤其是女子戲服變化顯著,根據不同人物的不同需要,設計各式各樣的裝飾附件,如云肩、飄帶、玉佩、珠釵等,在紋樣上摒棄過于繁瑣、雜亂、濃艷的裝飾,力求簡練和素凈之美,并盡可能結合人物性格。在配色上突破衣箱制常用的“上五色”和“下五色”,增加了很多中間色。在制作用料方面,大膽采用有利于演出效果不同質地的衣料,如絲絨、喬其紗、珠羅紗、素鄒緞等,不再清一色使用反光性較強的軟緞。經過各個歷史時期的不斷改革發展,越劇戲服已成為風格鮮明和形制穩定的戲曲服裝

(二)越劇戲服的現狀:地域性文化總是與該地域獨特的歷史文化傳

承、自然生態環境、宗教信仰、生產生活方式以及民俗習慣等息息相關。離開賴以生存的文化土壤,便會缺乏觀眾基礎,裹足不前無力發展。作為越劇誕生地的嵊州,擁有廣泛的群眾基礎和政府扶持,越劇并沒有因為多元文化沖擊而備受阻礙,相反,由于近年來對傳統文化的呼吁和發揚,越劇具有欣欣向榮的發展勢態,比如在當地設有越劇博物館、中小學開設越劇基礎教育,擬建一所越劇藝術高校等都為越劇的發展添磚加瓦,另外,越劇戲服的生產已成為嵊州地區的支柱性產業之一,在本文的考察地嵊州市黃澤鎮,越劇戲服仍舊沿襲傳統前店后廠的家庭式小作坊生產模式,起家較早也小有名氣的兩家店名是“秋明”和“李能昌”,售賣的戲服品類包括服裝、頭飾、帽子、鞋履一一俱全。有些店的戲服生產車間設在臨近的玉溪村,以“秋明”家為例,其服裝車間以前店后長的形式設在黃澤鎮,其帽子車間設在玉溪村,玉溪村集中了老年生產力,主要以純手工的形式負責帽子的加工和生產。個別其他店家也在此生產自家越劇服裝,以機械化生產為主。

二、越劇戲服的品類及特征

越劇戲服品類繁多,概括來講主要包括古裝衣、越劇蟒、越劇靠、越劇裙、越劇云肩、越劇盔帽、越劇靴鞋。越劇根植于江南一帶,其劇種和戲服風格必然受到工整細麗、清新雅致的江南文化影響,整體來講,越劇戲服清麗、雅淡,主要體現在戲服的款式、面料、色彩三大方面。

款式上,越劇戲服在設計時綜合考慮人物歷史背景和表演的可舞性,摒棄較為復雜和夸張的寬衣博袖,服裝參考仕女畫、年畫、版畫、雕塑等,注重造型的簡潔大方,線條流暢,整體風格清新脫俗,秀麗細膩。面料上,越劇戲服的面料選用以質感輕盈為原則,以紡真絲面料為主,如喬其紗、珠羅紗、素鄒緞等,體現越劇角色吳儂軟語、涓涓清秀、富于意境的浪漫情懷。

色彩上,越劇戲服的色彩重協調、輕對比,多采用色相環上相間九十度內的同一色、鄰近色和類似色,如紫色和紫紅色、紅色和橙色、藍色和綠色、紫色和藍色等,明度和純度適中,給人柔和、淡雅的視覺感受。

三、越劇戲服的結構與縫制工藝

(一)越劇戲服的結構分析

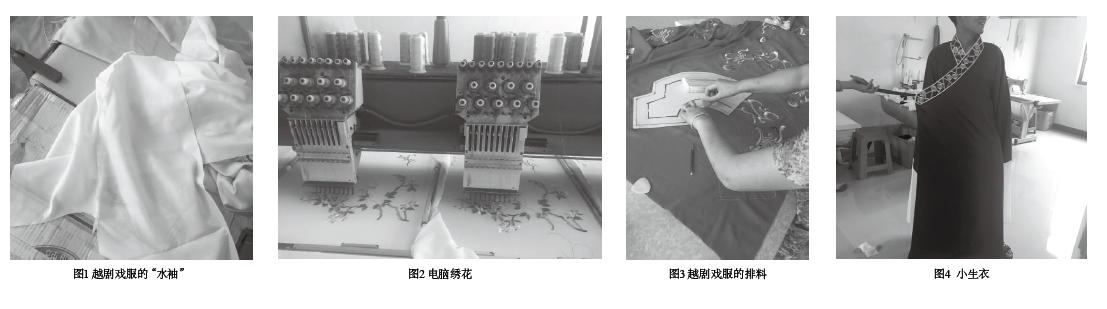

藝術源于生活且高于生活。越劇主要以生活題材為主,敘述家庭倫理綱常,歌頌親情愛情,其唱腔委婉抒情,表演重視真情流露而非嚴格按照程式規范,其劇目主要以古裝劇為主。因此,越劇戲服遵循傳統服裝“十字型、整一性、平面體”的特征,有上衣下裳、上衣下褲或連身長袍的款式,前后衣身由一片組成,直筒(H形)造型,裙長或褲長及地,根據朝代背景和角色需要,領型主要有交領右衽、交領左衽、圓領、直領(對合門襟)等;落肩接袖,袖身較長,通常至指尖以下,于袖口處拼接半米見方的白色布料,作為袖子的延伸部分,稱為“水袖”,(如圖1)所示。水袖是越劇表演情感表達的重要載體,作為視覺點彰顯角色的含蓄與靈動。受現代工業化生產影響,越劇戲服的生產開始借鑒現代服裝的結構設計,在保持基礎廓形的前提下,出現省道,圓裝袖等結構形態,一方面達到省料的目的,另一方面使服裝造型更加合體美觀。

(二)越劇戲服的縫制工藝

越劇戲服的生產分服裝生產和飾品生產兩部分,服裝生產主要采用工業化機器生產,飾品生產以純手工生產為主。本文詳實記錄越劇戲服的縫制工藝。

越劇戲服的縫制工藝流程主要包括面料電腦繡花、制版、排料裁剪、縫制、熨燙后整理五個步驟。

1.面料的電腦繡花:越劇戲服面料以紡真絲薄料為底,采用電腦繡花的工藝,通過設計輸入花紋圖案,利用各色絲線按照編程程序繡制而成。圖案主要以寫實的花鳥魚蟲為主,也有卷草、云紋、菱紋及現代感強的幾何圖案,形制上喜雙數,成對出現,具有民間傳統祈福納祥之寓意。通常一排機器由同一電腦控制,選擇同質不同色的面料為底,繡制出同一花色,制成的衣料為同款不同色,(如圖2)所示。

2.服裝的制版:越劇戲服的制版采用現代服裝制版技術,一些發展較成熟的加工廠將長期保留下的基礎服裝版型進行整理歸檔,形成自家特有的小型版庫。在生產過程中,當遇到類似版型的服裝,即調用母版進行調整、式樣和修改,從而得到新的服裝樣板。相比企業大規模工業化生產,這種家庭作坊式相對簡陋粗糙,版型較為簡單,尺碼適中,一般分成上衣類、裙類、褲類三大類別,有些作坊引進CAD或ET等軟件進行制版和放碼,簡化工序,便于操作。

3.排料裁剪:在排料裁剪時,遵循先大后小、先主后次,合理套排的原則,在保證絲綹順直的前提下,首先裁剪衣身、袖子、褲片、裙片等大部件,然后才裁剪如飄帶、披肩等小部件。排料時講究對稱裁片的裁法及大小片的合理套排,保證邊角料的有效利用,達到省料的目的。由于圖案紋樣是戲劇服裝的點睛之筆,在排料時還要充分考慮圖案的朝向、位置是否恰當,確保裁片拼接時圖案的完整性與美觀性,(如圖3)所示。

4.服裝的縫制:越劇戲服因其結構簡單,縫制工序也較簡單。以一件具有代表性的“小生”衣為例。此款小生衣為圓領右衽結構,全夾里,由衣身、小襟和袖片三部分組成,(如圖 4)所示。

縫制時,首先分別將面料與里料的衣身大片與小襟正面相對進行拼接,將落肩袖與肩頭正面相對拼接,形成獨立的面料大身和里料大身,然后將小生衣的面與里正面相對,沿門襟、下擺、袖口進行平縫,分燙縫份后,將衣身里料朝上,沿袖中線對折,四層一起輯縫袖底縫和側縫線,翻轉衣身至正面,熨燙平整,大身縫制完成。制作襻帶時,將襻帶布正面相對,留1cm縫份沿長度方向縫合,然后沿寬度方向一端按凈尺寸對折,沿邊車縫輯牢縫份,用錐子翻轉至正面,即為寶劍頭效果的襻帶外觀,這種快速高效又拙樸的縫制技巧充分體現出服裝縫制過程中經驗豐富的民間智慧。將制作好的襻帶零部件以來去縫的方法與衣身縫合即可。此外,有些裝飾性強的服裝有領口緣邊設計,將領貼邊與衣身領口毛邊對合,扣燙領貼邊里料的縫份,并將衣身領口夾在領貼邊的面與里中間,沿1cm縫份將三層布料輯縫。

5.熨燙后整理:將縫制完成的服裝熨燙平整,縫頭及衣身表面服帖,無極光無水漬現象。

結語

文章在淺析越劇及越劇戲服溯源的基礎上以記錄、整理和分析的方式介紹了當今越劇戲服款式結構特征及縫制工藝流程。越劇是具有濃厚地域色彩的地方性劇種,其發展受地域文化限制。由于傳統戲曲行業的不景氣,越劇戲服的發展除了依托自身外,應加大政府扶持力度,使其作為文化象征和文化產業帶動經濟的同時,更有向外擴張的發展空間。總體來件,越劇戲服在發展過程中,合理定位,分析自身的優勢和不足,圍繞戲服本身和其延伸產品兩方面往“由俗趨雅”方向發展。如前所述,越劇戲服已經形成特色鮮明的服飾風格,服裝在款式和色彩上較為成熟雅致,但在面料的選擇和配飾材質上還有很大提升空間,面料較為單一,可嘗試更多材質的面料,結合不同季節、不同角色做到“寧穿破、不穿錯”;在配飾的材質上應該更精致化,重視細節,做到較為精致。在延伸產品上,目前圍繞越劇戲服展開的產業鏈主要集中于兩方面,一是當地越劇文化的弘揚與傳播,二是越劇服裝及配飾的生產,這兩者主要受地域限制,除了在戲劇界及當地傳播外,沒有真正實現走出去的目的。當今旅游業是快速鏈接各地經濟文化的產業,政府不但要注重地域性文化發展,還可將越劇文化植入旅游業中,通過開發越劇服裝及配飾、越劇常用道具等旅游紀念產品,將其推廣開來。

參考文獻

[1] 陳婭玲. “越劇”之名由來簡論 [J]. 武漢音樂學院學報 ,2003,16(2):16-17.

[2] 鄭甸 . 話劇對近代越劇改革的影響 [J]. 廈門理工學院學報 ,2012,20(1):99-102.

[3] 高義龍 . 論越劇的劇種風格 [J]. 浙江藝術職業學院學報 ,2004,2(3):2-6.

[4] 沈勇 . 論越劇發展與地域文化的關系 [J]. 文化藝術研究 ,2014,7(1):105-110.

[5] 謝繼來 . 淺論越劇的傳承與發展 [J]. 思想廣場 ,2012,8:71.

[6] 陳巧稚 . 淺析戲曲服裝的創新性設計 [J]. 戲劇之家 ,2016,07:34.

[7] 李彥 . 淺析戲曲服裝的創新性設計 [J]. 作家雜志 ,2011,6:285-286.