北京服裝學院 藝術設計學院 王弘鳴 李瑞君

摘要:閩南地區的厝式建筑作為福建民居文化中重要的組成部分,受到福建南部地區所處的地理、自然、歷史、經濟、社會、人文等方面的影響,具有鮮明的地方特色和豐富的構筑技法,充分地體現出閩南地區厝式建筑巧、美、秀、雅的風格,具有出極強的地域特色。閩南地區獨特的區位條件對大厝的地域性特征的形成有很大的影響,文章從主要大厝所使用的建筑材料、裝飾藝術和建筑本身的構成元素三個方面作為切入點,探討了閩南大厝所具有的獨特地域性特征。

關鍵詞:閩南大厝 建筑材料 構成元素 地域性特征

中圖分類號:TU986 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)09-0117-03

Abstract:As an important part of the Fujian residential culture, the southern region of house, is located in southern Fujian. With nature, history, economy, society, culture and other aspects of the impact, house has distinctive local characteristics and rich construction techniques, and fully reflects the architecture in Southern Fujian, whose beauty show artful, elegant, style, with a very strong regional characteristics. The shape of regional characteristics of architecturein the unique geographical conditions of this area has a great influence on the choice of elements of the main house materials、decorative art and building itself. The article focus the three aspects as the starting point, discussing the unique regional characteristics in house of southern Fujian.

Keywords:House of southern Fujian Building materials Architecture elements Regional characteristics

引言

閩南地區獨特的區位條件,造就了閩南厝式建筑極強的地域性特征。閩南地區作為中原華夏古文化和閩越本土文化交融之地,民居的風格樣式既保留了中原民居文化的特點,又融入諸多的地域元素,并在營造技術、結構、材料和裝飾中融合進了西洋和南洋的特點,形成了獨特的地域性特征。閩南大厝以其獨特的建筑材質、建筑裝飾,以及與外來文化的完美融合,詮釋了閩南大厝的風貌特征、當地的人文習俗和思想觀念。

一、閩南地區的基本概況

(一)閩南地區的地理環境

閩南指的是福建省的南部地區,主要包括廈門、漳州、泉州這三個市級地區。福建省位于我國東南沿海,東北方向與浙江省接壤,西北方向與江西省毗鄰,西南方向則連接著廣東省,東面與臺灣島隔著臺灣海峽遙遙相望。福建省境內山巒聳峙,水網密集,多丘陵、河谷與盆地,少平原,山地與丘陵的面積占全省總面積的80%以上,素有“八山一水一分田”之稱。故此,閩地平原面積狹小,耕地缺乏,農耕文明滯后,大量的居民集中于有限的平原地區,民居毗鄰而建,聚落形態多為片狀分布。福建地區的平原多為河流入海口形成的沖積平原,面積較小,呈點狀分布,形成了現在福州、興化、泉州、漳州這四個平原地區。這樣較為平坦的丘陵或平原,便于形成聚落、交通往來和發展貿易。相較于交通便利的平原地區,崎嶇難行的山區則較為閉塞落后,聚落依山傍水而建,聚落之間被崇山峻嶺和茂密的山林分隔開來,成點狀分布,主要以農耕為主。

總體來說,福建地區多山地丘陵、河流縱橫的地貌特征,形成了地

區內交通閉塞的情況,在一定程度上阻礙了各個地區的文化交流,但

因此也造就了閩南地區不同于其他地區的自然經濟與歷史人文,為閩

南地區獨特民居文化的形成提供了先天的條件。

(二)閩南地區的自然條件

閩南地區位于我國東南沿海的福建省南部,為亞熱帶海洋性季風濕潤氣候,靠近北回歸線,緯度低,日照強烈,雨熱同期。冬季短夏季長,冬季無嚴寒,年平均溫度為約20攝氏度,雨量充沛,年均降水量達1000-2100毫米,適合農作物生長。閩南夏季多自東南邊來的海風,夏季時有臺風入境,全年平均風力大,冬季多刮偏北風。福建地處亞歐板塊邊緣,偶爾會發生地震。

閩南地區這樣的自然環境造就了閩南地區具有極強自然環境適應力的民居建筑——大厝。主要體現在以下幾個方面:1.燕尾脊的流線型的屋頂設計既能避雷,又能增加屋面重量,抵御沿海的臺風;2.屋面鏤空的磚瓦雕刻,讓風穿過鏤空縫隙,具有減小風力對屋面侵蝕的效果;3.閩南大厝的臺基部分用的是防水的花崗石,避免多雨的天氣減少建筑壽命;4.在臺基部分的石塊之間設置有防震的石制榫頭,三個石塊配合一個榫頭,用于防震。這些都是閩南人民為擁有更好的住居之處所做的不懈努力,也是閩南人智慧的結晶。

二、大厝獨特的建筑材料

(一)磚材

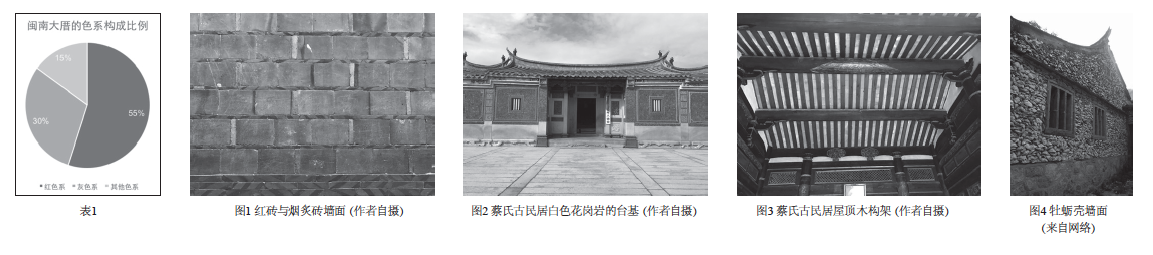

煙炙磚是閩南地區紅磚厝式建筑的主要建筑材料之一,屬于紅磚的一種(如圖1)。其外表呈現鮮艷的磚紅色,分布黑色的條狀紋理,具有強烈的地域性和獨特性。首先,在磚的燒制方法上有其獨特之處。紅磚在燒制方法上與青磚具有本質的區別。燒制青磚時先密封磚窯,在燒制后期需要用水灌入窯內,冷卻磚塊的同時揮發出大量氫氣,氫氣本身強烈的還原作用,使得磚塊中的已經與氧氣發生反應的鐵元素迅速還原為氧化亞鐵。此種方法燒制而成的磚為青磚,磚體表面呈青灰色。而屬于紅磚的煙炙磚,在燒制時并不封閉窯爐,磚坯在窯中呈逐層斜向疊加擺放的布局,這樣的方式一來是為了使作為燃料的馬尾松枝葉和干草充分燃燒產生熱量,二來是為了使窯內的氧氣與磚坯中的鐵元素充分反應形成紅色的氧化鐵。在燃料燒盡后的灰燼會依附在斜向疊加的磚塊上,便形成了具有黑色條紋的紅磚——煙炙磚。其次,在運用泥土制成磚坯時,選用的泥土,就地取材于閩南當地的稻田之中。在通過取樣分析之后的表格(見表1)我們發現,閩南地區的泥土、黏土中,鐵元素的含量較多。這也是為什么閩南地區的紅磚相較于我國其他地區的紅磚更加色彩紅艷、瑰麗奪目的原因。從建筑材料上來說,煙炙磚是由閩南地區稻田中的泥土制成磚坯,以獨特燒制技法所制成,磚面呈艷麗的紅色,并附有兩三道紫黑色的條紋。閩南的大厝一般以煙炙磚作為建筑墻面主要的砌筑或飾面材料,形成與眾不同的特征。

(二)石材

石材,在許多傳統民居建筑中都占有很大的比重,閩南地區的民居——大厝也不例外。福建地區盛產石材,閩南大厝“二紅一白”中的白,指的就是產自東南沿海地區的灰白色花崗巖(如圖2),因其強度高、材質均勻而被大量用于民居的建造,在厝式建筑中,臺基、柱基、墻體、窗框、臺階和門枕石等部分,都是由白色花崗石建造而成。以花崗石作為建筑的地基、柱基和面向室外的窗戶、門框都是有原因的,除了美觀的外表和堅實的機理之外,還能夠防止閩地多雨潮濕的氣候對建筑外表和地基的侵蝕損壞。同理,在木柱底端的柱基則是防止蔓延的雨水和潮氣對木頭帶來的損毀,對于延長建筑壽命起到了至關重要的作用。

(三)木材

福建作為我國六大林區之一,對于樹木的生長來說,有著天然的優勢。福建地處亞熱帶,溫暖濕潤的氣候特別適合樹木的生長。福建省的森林覆蓋率達到了43.18%,僅次于臺灣,在全國排名第二。杉木是福建地區的主要樹種,因其生長速度快,樹干筆直,紋理細膩,易于加工,透氣性較好等諸多特點,被廣泛用于閩南大厝中(如圖3)。

(四)牡蠣殼

閩南地區沿海一帶,有一種特殊的墻體砌筑方式,即用沿海盛產的牡蠣或貝類的殼作為墻體砌筑的材料(如圖4)。把大牡蠣殼整齊有序地砌筑裝飾在墻面外側,內部是用小的牡蠣殼燒成粉末與泥土攪拌做成夯土內墻,或是直接用磚石砌筑內墻。此種獨特的墻面構造,具有極強的地域特征,不僅自然美觀,而且堅實耐用,防水隔熱。

(五)瓷磚

瓷磚用于大厝的屋脊,檐、廊墻上的裝飾。瓷磚花色繁多,一般由顏色艷麗的黃、綠、藍、紅等為主,題材以花卉、水果、幾何紋樣為主。閩南大厝中使用的瓷磚大部分來自南洋,具有濃厚的歐洲特點,這與當時南洋是歐洲的殖民地有關。

三、大厝的地域性建筑要素

閩南的紅磚厝早期以官式大厝為主,在建筑造型上華麗古典、典雅大方,其墻面的紅磚鑲嵌等建筑風格與古羅馬紅磚建筑和西亞阿拉伯建筑裝飾極為相似。后期的紅磚厝大多由衣錦還鄉的歸國華僑修建而成,主要以西洋樓為主。西洋樓既表現出了西洋的建筑風格,如歐式的圓形柱廊、欄桿以及百葉窗等,又保留了傳統大厝的特征。這種中西合璧的西洋樓,是傳統大厝的一個升級和更新換代。

(一)色彩

紅色在中國文化中象征著權力、吉祥、喜慶、財富,是皇家建筑專用的色彩,禁止平民百姓使用。在閩南大厝中使用紅色,與閩南人長期從事海外貿易,喜歡炫奇斗富,講究排場有關,主人并不掩飾自己對崇高身份和地位的向往,這與其他地區民居素淡、雅致、樸素的色調形成了鮮明的對比。紅色的選擇除了有天高皇帝遠的地緣因素外,還有就是該地區同海外交往多有一定的關系。少了一些中原文化的含蓄和內斂,多了一份自由和開放。墻面用紅磚砌筑或鑲嵌,形成各種各樣的圖案,有萬字堵、海棠花堵、人字體、工字體等各種紋樣。鋪砌墻面的紅磚有正方形、長方形、六邊形、八邊形和其他幾何形狀。整面墻用幾種不同規格的紅磚,經水泥工橫、豎倒砌筑,白灰磚縫粘合成優美的萬字錦、八卦及六角龜甲、團花等圖案,形成獨特的“紅磚文化”。

(二)天井

閩南大厝一般不以獨立的個體存在,多為院落式,三合院、四合院或者是多重院落組合。閩南大厝有一條龍式、三合院式、四合院式、多護龍式及前后多進式等多種形制,廳堂、天井和房間通過連水廊連接在一起。“天井”也稱為“深井”,是由四面建筑圍合而成的露天空地。有的大厝天井內還有盛水的大陶缸,既可收集雨水以供日常澆灌洗滌之用,同時又是大厝的消防設施。福建地區夏季高溫多雨,天井就為建筑解決了這些難題。它是建筑的中心,可以在圍合式的院落中起到采光通風蓄水的作用。在炎熱的夏季,將大厝左右的巷門和前后門打開后,天井處于建筑的中心,連續地貫通了來自四面的風,使得人們在夏天處于建筑之中也感覺不到熱浪,還能有習習吹拂的清涼穿堂風。圍合大厝天井的四面房屋的坡屋頂將雨水匯集到天井內,稱為“四水歸堂”。天井地面四周有淺淺的排水溝,廢棄之水通過隱蔽于房基下曲折的小水溝排到院外。

(三)屋面

閩南大厝的屋頂多為兩坡屋面的硬山式屋頂(如圖5),而非懸山式屋頂。其原因在于檁子外伸的懸山式屋頂在閩南高溫多雨濕熱的環境中容易損毀,且不利于保護木質的屋架。兩側山墻的屋檐出檐較淺,以紅磚逐層平砌、疊澀出檐,將承接屋面的各層檁子尾端都封砌于山墻之中,有的只在山墻尖上保留著用來通風的小窗洞,這樣一來,就可以使得木質的椽子和檁子避免風雨侵襲,延長建筑的使用壽命。

(四)出磚入石的墻面除了用紅色煙炙磚砌筑或裝飾的建筑墻面之外,“出磚入石”的墻面構筑方式也是閩南地區厝式建筑所特有的墻體砌筑手法(如圖6),即將石塊、磚塊、瓦片等材料混合砌筑成墻面。這種砌墻手法是在1604年一次強烈的地震后,有許多的房屋倒塌,當地居民為了節省建筑材料,就地取材,把損毀建筑的殘舊建材重新利用于建造新的房屋中。沒想到這種做法不僅堅固耐用,冬暖夏涼,還頗具美感,故流傳至今。

(五)燕尾脊

燕尾脊作為閩南民居的一種鮮明的建筑符號,有另一個名字——“雙燕歸脊”(如圖7)。顧名思義就是指屋面正脊端頭的形狀如同燕子的尾巴,仿佛可以見到燕子歸巢時的形態。一般來說,閩南紅磚大厝的正脊呈弧形彎曲,飾以各種脊獸,其兩端的吻頭向上翹起,燕尾脊的尾部又尖又細,有一個或連續的兩個開叉,呈“燕尾式”的造型,給人以纖巧華麗、活潑跳動的感受,顯得輕盈飄逸。這種民居脊頭既能避雷,又能增加屋面重量,恰好還能起到抵御沿海臺風的作用,故此這種做法能夠延續至今。

四、大厝的裝飾語言

(一)剪粘

剪粘又稱為剪貼、嵌瓷、剪碗(如圖8)。主要出現于福建南部、廣東潮汕、和臺灣的部分傳統民居建筑中,是一種較為少見的、具有地域特征的建筑裝飾手法,剪粘,是把灰泥擬出圖案的雛形,把質地輕薄、色彩艷麗的瓷器,用鐵剪、鉗子、砂輪等工具,剪成形狀不一大小各異的碎瓷片,再加以打磨,最后嵌在未干的灰泥坯子上,用糯米或紅糖水加以粘連,組成人物、動物、花卉等塑像。用于裝飾大厝的屋脊、檐角、墻面等建筑外部的裝飾。剪粘大多都是在修建大厝屋脊的時候現場即興制作的裝飾品,色彩艷麗、造型多變且富有立體感,在閩南地區濕熱環境和海風中依然牢固,為大厝的屋面增添了一抹亮麗的風景。

(二)交趾陶

交趾陶又名交趾燒(如圖9),起源于清朝道光年間,其名源于南方蠻人坐下時,兩足相交的狀態。交趾陶流行于閩粵一帶,是閩南地區厝式建筑中常見的裝飾手法,與剪粘同為陶藝,一般用于屋脊或墻面的水車堵、身堵 等。交趾陶是一種低溫多彩釉,是一種用陶土塑型后燒制而成的陶藝裝飾品,囊括了塑型、彩繪、燒陶這三項傳統技藝。在紋樣上多為寓意吉祥的山水花鳥圖案,或體現忠孝節義的故事性畫面,人物及其服飾特點深受地方戲曲閩劇的影響,造型別致、色彩艷麗、生動活潑。

(三)雕刻

閩南大厝中用大量的石轉木雕裝飾,主要同于大門門楣、屋檐下、墻壁、墻基、柱礎、梁枋、門窗、槅扇等處。雕刻方式有線雕、浮雕、半透雕、鏤空雕等。

閩南地區盛產石頭,尤其是泉州地區盛產品質好、質量優的白色花崗石和青石,故此石材是善于利用當地建材的閩南人建造大厝的重要材料之一,其豐富多彩的石雕裝飾出現在大厝的每個角落:大厝的山墻、檐下、墻面、臺階、門檻、石制窗戶、木柱的柱基、欄桿等。雕刻的手法主要以鏤空雕刻和淺浮雕為主。用整塊石板進行的淺浮雕多見于墻面的水車堵、裙堵和柜臺腳 上。此外,柱基、墻基、抱鼓石等也用淺浮雕的手法進行裝飾,裝飾圖案大部分是蝙蝠、蝴蝶、麒麟、喜鵲一類寓意福氣、吉祥的動物圖案,和牡丹、梅花、松柏之類體現主人高貴品格的植物圖案。石材的鏤空雕刻比浮雕來說,需要更強的雕刻技巧,也更為難得,甚至有“以石粉換金粉”之名(如圖10)。其細膩的紋理和富有吉祥寓意的圖案起到了畫龍點睛的作用。

閩南大厝的磚雕多為窯后雕,即在已經燒制完成的紅磚上進行雕刻(如圖11)。紅磚比青磚的硬度小,在雕刻時一般使用淺浮雕或者線雕的技法,盡量保護易碎磚面完整性。磚雕裝飾的圖案包括山光水色、花鳥魚蟲、人物故事等。在雕刻完成后,在底部抹上白灰,白底紅磚的顏色搭配更襯得雕刻手法的精湛,裝飾于墻堵之上,顯得清新醒目、美觀大方。

木雕在大厝中主要用于梁枋、垂花、木門、窗扇、槅扇等處,門扇及槅扇均雕有幾何圖案、花鳥器物、人物故事等。有的木雕上還貼飾金箔,到今天還是金光燦燦。

結語

傳統民居是歷史文明與地區文化的縮影與見證,閩南紅磚大厝是一定自然條件、社會環境和經濟發展階段的產物。故此,閩南地區厝式民居體現了閩南特有的地區氣候、風俗、觀念、文化、技術等特點,同時在海洋文化的熏陶下也展現出其獨特的建筑文化內涵和極強的地域性特征。

閩南大厝中有一些是由華僑修建的,這些華僑必然會受到西洋、南洋等外來技術和文化的影響,因此,大厝的風格和樣式必然會有西洋和南洋建筑的痕跡,在很多地方呈現出中西合璧的特點。在閩南大厝的裝飾中,有很多地方表現出外來文化的影響,如石雕中的魚尾獅,具有南洋文化的氣息;蔥頭形山花反映了伊斯蘭文化的影響;承托斗栱的力神,具有西方建筑裝飾元素的傾向。在內部空間和外形上的裝飾均有多樣的形式,將中西文化很好地融于一體。此外,紅磚大厝所體現出的對于地方氣候條件和地理環境的適應性,非常值得我們深入學習、研究與借鑒,這對于閩南地區當下正處于城市化進程和美麗鄉村建設過程中的城鄉規劃和單體建筑設計在地域特性的延續方面具有一定的借鑒意義和實踐指導價值。

本文為北京市社會科學基金項目《清代時期中西室內設計文化的交融與影響》(項目編號:SZ20171001210)和北京服裝學院2017年研究生科研創新項目《閩南大厝的環境設計特征研究》(項目編號:X2017-055)的研究成果。

參考文獻

[1] 曹春平著.閩南傳統建筑[M].廈門:廈門大學出版社,2005.

[2] 周紅著.蔡氏紅磚厝民居建筑藝術風格與裝飾[J].裝飾,2007(3):85-87.

[3] 戴志堅著.福建民居[M].北京:中國建筑工業出版社,2009.

[4] 戴志堅著.閩文化及其對福建傳統民居的影響[J].南昌:南方建筑,2011(6):24-28

[5] 林志雄著.廈門紅磚民居[M].廈門:廈門大學出版社,2014

[6] 謝惠雅著.閩南紅磚民居的建筑形態及其功能[J] 北京:中國文物報,2013(1).

[7] 林昌炎著.閩東南部古厝民居的空間意義[D].杭州:中國美術學院,2015.