浙江理工大學 建筑工程學院 鄭 嘉

摘要:建筑因由人的參與而呈現復雜與多變。建筑不應僅是空間與空間的關系,更應講求人與空間的關聯,即體現為建筑的敘事性。人作為主體,在空間中參與不同活動而發生不同事件,建筑空間氛圍便可迥異不同。建筑應是由空間、事件與活動組織而成的敘事載體,而非僅是圍繞建筑空間本身。文章通過解讀伯納德·屈米設計作品探究、思考建筑敘事性設計。

關鍵詞:建筑敘事 空間事件 情節體驗

中圖分類號:TU-8 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2017)09-0096-02

Abstract:Architects should be complicated and varied by the participation of people. Architecture should not only be the relationship between space and space, but also the connection between man and space. This is the narrative of architecture. People as the main component in the space participating in different activities and different events, architectural space atmosphere can be very different. Architecture should be a narrative carrier of space, events and activities, not just depending on the building space itself. The article explores the architectural narrative design by interpreting Bernard Tschumi's design work.

Keywords:Architectural narrative Space events Plot experience

引言

建筑是人社會活動的容器,人是空間使用的主體。缺乏人的參與,建筑空間顯得蒼白無力。傳統的建筑設計手法,其基于形式與功能的設計角度,從幾何形態學考慮立面構成、平面組織,呈現出建筑師的美學思想及設計的象征意念。建筑創作過程中僅單純地闡述空間,而缺乏對建筑使用主體——人的相關思考。在潛移默化中,建筑逐漸成為建筑師藝術修養的觀賞品,而非呈現為一種基于生活的社會實踐,故而建筑折射出一種高傲與漠視。

建筑有別于純粹的藝術,不單純解釋為一種美的形式,更體現在于人的使用。空間因由人的社會活動多樣性而呈現不同的氛圍。人的參與,讓即使相同的空間也展現各自的特性。因由對傳統設計思想的抗爭,建筑師開始重新反思建筑本質,關注空間中人的行為,注重空間的場景營造,建筑責任從提供空間功能轉變為組織人的社會活動。

基于對人的社會活動多樣性思考,建筑大師伯納德·屈米(下文簡稱屈米)定義建筑為一種敘事。曾解釋:“你進入一幢建筑,就像進入了一個全新的故事里。你有序地經過建筑的各個部分,就像是電影里的連續情節,這些部分一起組成了這個故事。”空間中人的不同活動被詮釋為不同的故事情節,對于建筑主體的理解不單純僅是空間,而注重人參與的事件,空間僅是一種“誘發事件”——即沒有事件就沒有建筑。建筑與敘事因由人作為紐帶而產生關聯。

一、文學敘事與建筑敘事

所謂敘事,作為一種文學體裁,即將故事中的時代背景、人物、場景、起因、經過、結果等多方面的要素通過文字的形式,以一種抽象的概念在人們的腦海中構建完整的故事場景,以此表現故事的代入感與真實性,傳達創作者的精神情感。其涉及故事場景本身所具有的時間性和空間性以及敘述者與聆聽者之間的思想交流。這與建筑創作中所闡釋的在時間、空間多維度上的場所真實、建筑師與體驗者的情感互動,本質上,有著異曲同工之妙。故而敘事成為一種設計手法出現在建筑創作中。

建筑的敘事性由敘事演變而來,作為基墊的便是展現故事背景的真實性,即建筑之于場地的合理化。文學作品通過詳細述說事件所發生的時代背景,人物的生活環境等要素合情合理地闡明故事的有依可尋。建筑則依托于場地的語境,通過對于地域文化的深入理解,綜合考量場地的形態特征,最終做出建筑創作的合理實踐。

再者,文學作品大多是可感的,其基于情節的跌宕起伏,氛圍的積淀渲染,傳達在故事人物的言行舉止中,給予讀者身臨其境之感。

建筑亦是如此,借以具象的建筑元素,諸如色彩、光、水等構建空間的異質性,營造迥異的空間氛圍,并使其串聯在特定的空間序列中,致使空間可視、可觸、可覺、可感、可知。

任何創作終是人的精神產物。文學作品圍繞主旨,經歷一系列起承轉合,最終達到故事情節的高潮,傳達文人最初的創作意圖。建筑則升華于場所精神的營建,通過巧妙的空間布局、合理的流線布置、構造細節與材質的深入推敲與整合,終是達到建筑師精神的實體再現。

建筑創作因文學敘事手法的引入而具有靈性。因由敘事手法的多樣性,建筑元素的組合方式豐富化,致使建筑空間序列的整合與梳理演變出多樣的可能性,為建筑空間的表達,場所氛圍的演繹,建筑師情感的傳遞擴展思路,進而開拓建筑師的設計創作維度——建筑師開始重新審視、思考建筑本質。

二、建筑敘事手法

(一)片段化場景敘事

片段化敘事之于建筑中,表現為特定場合的特定敘事,并維持敘事事件的相對獨立性。建筑師劃分特定的區域,賦予不同的功能,旨在營建特殊的場景事件。各個場景所發生的事件獨立而同步,單個場所的事件也因時間而變化,人僅能參與其一,而不能循序經歷全部。事件本身相對獨立,但因人的流動而產生隨機的聯系性。對于事件的參與者而言,其可以根據自身的興趣愛好,自主聯系事件,從而形成參與體驗的獨特與整體性。事件是片段的,但人的參與是完整的。缺乏人的自主性,場景敘事并不成立,故而人的活動提升為場景敘事的核心,建筑的主體地位則被弱化。

拉·維萊特公園設計中,屈米規則劃分場地而建立相對獨立的場景敘事區域,并以建筑為敘事載體呈現不同的場景事件。樸素的公園原貌中,赫然出現的紅色建筑形象激發起人的探索興致,提高人們參與事件的可能性。公園被有序劃分為10個主題:風園、鏡園、少年園、恐怖童話園等。不同的分支公園中,紅色的建筑單體因適應不同的主題,呈現風格迥異的建筑造型,預示著場景事件的各異。人們可以自由挑選并參與事件,從而獲得不同的參與體驗。隨著晝夜更替,時光變遷,公園隨時隨處都上演著不同的故事(如圖1、2)。

(二)關聯性情節敘事

關聯性敘事,強調建筑本身敘事的完整性,體現事件情節的緊密關聯。建筑師通過設定緊湊完整的空間序列,讓人在循序的運動中,逐一體驗不同的場所事件,感受漸變發展的故事情節。如此敘事結構中,人們的運動體驗受到建筑師的控制,建筑師設計意圖在循序漸變的事件情節發展過程中不斷清晰、深化,故事氛圍不斷沉淀,以致最終形成深刻的情感共鳴。此番體驗下,人如同脫離現實,在循循誘導下,置身于真切的故事場景中。

屈米設計雅典新衛城博物館,意在講述一個關于埋藏于地底的廢墟故事。其強調廢墟本身,于入口處設計玻璃地面,人行于其上可見腳下廢墟遺跡,即是廢墟故事的第一個情節。漸行漸入,一些殘垣斷柱,古建筑局部呈現眼前,則是第二情節。再深入,人們臨近用于支撐建筑的混凝土大立柱跟前,其粗野的形象與矗立其旁精致細膩的大理石雕塑,形成強烈的反差,呈現現代文明與古代文明的有趣對話,這便是第三情節。最后即故事高潮——第四情節,人們會進入一個通透而廣闊的展覽空間,室外柔和的光線散入室內,為呈列其內的藝術品披上質樸的光輝。通行于空間內,在古老與現代間徘徊,感受著醉人的藝術氛圍,仿佛踏步于變幻的時光長廊中,回溯到千百年前的雅典,感知那一座古城的氛圍。人的體驗在循序情節的發展中達到審美高潮(如圖3、4)。

三、概念化建筑敘事設計策略

任何創作不會無的放矢,終有其因果。建筑即是因由設計概念而發生的行為實踐。

敘事成立于建筑創作中,體現為一種有組織的活動。人們在合理的疏導下,產生一系列的行為活動,即是敘事。而概念便是建筑師用以合理安排有組織活動的出發點。

概念的產生因由建筑師對于建筑本質的再思考,脫離于傳統建筑認知,建筑師企圖創造一種全新的認知態度,重新定義建筑創作的可能,而并非僅局限于慣性思維下的形式與功能。基于建筑本身的特殊性,建筑師首要提出對應的具體問題,并給于合理的思考與定義,例如江詩丹頓廠房設計中,屈米首先思考江詩丹頓到底是什么,繼而定義其本質提出廠房設計的屋頂連續性概念。建筑設計起點不再是形式,而是思維概念。概念作為設計的著力點,引發一系列建筑創作過程,成為建筑敘事的催化劑。

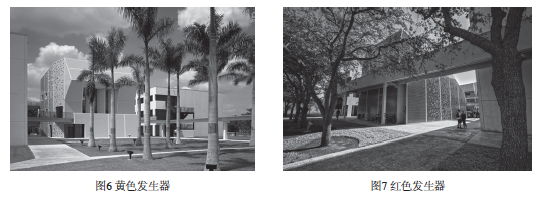

以佛羅里達國際大學(FIU)建筑學校為例。學校坐落于佛羅里達州邁阿密地區,深受加勒比與南美洲文化影響,成為兩種文化相互碰撞、融合的集結地。為適應與融合個性分明的兩種文化特性,解決文化的沖突與偏見,建筑師以文化“發生器”為概念寓意新的建筑學校應更替為兩種文化求同存異,并同時催生新文化誕生的搖籃。在以信息技術領域見長的學校背景下,傳統教學、工作所需要的實用功能空間不在是設計的首要核心,而人與人之間的社交互動、討論、辯論,思想的激發與碰撞轉變為建筑設計的重點——建筑可以催生事件并產生互動。三個相對獨立的“發生器”遙相佇立,折棱有致的建筑造型、夸張脫俗的色彩表現、蓬勃活力的生命形象與分置兩翼規整樸素沉悶的教學辦公空間形成強烈對比與反差,營造迥異的視覺沖擊,寓意交流互動空間的首要地位。表面覆以紅、黃陶瓦的發生器被精心安排有組織的社交活動,即更為開放的,適于交流的混合功能,例如演講、展覽、閱讀討論等。第三個發生器即是外圍成列布植的棕櫚樹,區別于實體建筑空間,其基于自然元素而成立的社交場所更適于學生、教師放松精神,開拓思維。環繞而形成的內部庭院,因其宜人的尺度,內向的空間屬性適于群集化的社交討論以及舉辦活動,被建筑師定義為隱形的社交發生器。各個發生器之間相對獨立而均衡并置,并因功能的區別而呈現各異的故事場景。人們穿梭往來,駐足沉思、漫步討論定格為一幅幅極富故事性的鏡頭畫面,呈現出積極而蓬勃,富有人情味的場景氛圍——這便是敘事(如圖5、6、7)。開放性功能的集中與強化,源自于建筑師重視社交活動促使文化交融發展的概念。建筑師基于概念合理預測建筑所應體現的場景敘事,從而組織適當的活動予以呈現,即概念催生敘事。

結語

建筑的敘事性設計,有別于形式與功能的設計出發點,其更注重人的活動與事件場景的營造。同一個空間內,隨著時間遷移,人的數量會發生不可預知的改變,人的活動內容也會不盡相同,內部空間感受自然迥異。這種因人而改變的空間感受,不是建筑本身可以完全控制,其取決于人在空間場景內所呈現的行為內容。同一空間,原本或許是寥寥幾人的休息室,轉眼間便可成為人滿為患的報告會,空間氛圍不可預知的改變,讓建筑創作更顯微妙、有趣。對人的活動內容的重視,行為可能性的思考是敘事設計的關鍵。人成為建筑空間內活動的開發者,建筑僅被定義為提供發生活動的場景,就好比一個舞臺,自身不改變,而臺上的人卻不盡相同,干著不盡相同的事。

參考文獻

[1] 大師系列叢書編輯部.伯納德?屈米的作品和思想[M].北京.中國電力出版社.2006.21-24

[2] 許夢媛,徐雷.自然?意境?人文——關于電影與建筑的敘事性同構現象的思考[J].建筑與文化.2016.(05):168-169

[3] 許諾.建筑敘事空間初探一一以巴黎拉?維萊特公園為例[D].杭州.中國美術學院.2016:7-10

[4] 戴天晨.文學敘事諸要素及其結構在建筑設計中的應用[J].建筑與文化.2016.(05):154-155

[5] 周鐵軍,張倩.解讀拉?維萊特公園——新型城市公園的探索理想[J].建筑與文化.2016.(04).206-207

[6] 張宇華,施全續.淺述日本現代建筑師作品的敘事性[J].美與時代(城市版) .2016.(02).18-19

[7] 劉希倬,李大鵬.傾述與領悟——淺析敘事性空間中的情感表達[J].藝術工作 .2016.(05).86-87