? 采訪:李杰 李葉

? 受訪:何炯

上海設計周組委會辦公室副主任何炯從2009年上海申請聯合國教科文組織“創意城市”網絡“設計之都”開始步入設計領域,10年間深切體會到隨著經濟的發展、社會的進步,“設計”內涵越來越豐富,設計的價值越來越受到重視。也見證了設計從懵懂到受關注,到成長的蛻變過程,隨著中國經濟的發展和中國設計實力的提升,在與國際之間的合作越來越平等和規范化。在何炯看來,每一屆上海設計周都是一次自我挑戰和自我更新的再設計歷程;也是一場對于設計的再定義,以及對習慣思維的顛覆、創新和實踐過程。

2019是新中國成立70年,也是改革開放第41年,這些年來,中國設計取得了長足的發展。請您從自己的專業角度出發,談一談給您的感悟。

何炯:改革開放四十周年,科技日新月異,創意設計的邊界不斷被打破、融合,人們的生活方式也隨之發生了天翻地覆的變化。2019年,是改革開放第二個40年的起點,也是上海設計周誕生第8個年頭的蛻變節點。

繼2014年國務院發布了《關于推進文化創意和設計服務與相關產業融合發展的若干意見》后,上海政府近些年相應出臺的政策也在著力推進創意設計的“跨界”與融合。從2017年末頒布的旨在加快本市文化創意產業創新發展的“上海文創50條”,到探索高質量發展,打響“上海服務”“上海制造”“上海購物”“上海文化”四大品牌,直至2018年頒布的加快建立開放型經濟新體制“上海擴大開放100條”,都是對上海打造立體化創意設計產業的融合和多層次品牌發展體系的利好消息。這讓我們工作在時代變革的前沿,顯得更具有順應時代的意義和高度。

上海設計周既代表一種態度和眼界,也代表上海這座國際化大都市的包容性和多元性。時代造就人,也推動了上海設計創意產業的發展,才有了設計周的平臺和機遇。設計周作為上海最具前瞻性和代表性的創意創新平臺,不僅是新概念、新物種、新商業和新模式生根、發芽、成長的舞臺,也應成為全球不同行業領域的人們展示設計、尋找靈感、體驗驚喜、創造奇跡的國際化創意平臺,亦是這個昂揚向上的時代中一個行業的縮影。

王平仲設計的可持續利用的主門頭

以新材料創作的“設計任意門”

沉浸式非遺藝術裝置“百鳥林”

上海設計之都活動周已進入第8個年頭,請您談談您是從何時開始關注設計,如何開始設計相關工作,以及這些年來您在這個崗位上切身感受到的行業變遷及心路歷程。

何炯:我是從2009年上海申請聯合國教科文組織“創意城市”網絡“設計之都”開始步入設計領域。我本人所經歷的10年期間,深切體會到隨著經濟的發展、社會的進步,“設計”內涵越來越豐富,設計的價值越來越受到重視。10年前說到設計,大家自然而然會認為設計就是跟漂亮的服裝首飾、好看的家具和用品有關,甚至于跟工藝美術混為一談,都認為設計就是高顏值的代名詞,可有可無。所以, 從2012年舉辦第一屆設計周開始,我們就認為要做好設計環境的營造和設計概念的普及是至關重要的。上海市經信委作為設計及相關產業推進工作的主管部門,所以也決定了上海設計周的發展之路更偏重于對市場的拉動和對產業的聯動。

這10年來,我們見證了設計從懵懂到受關注,到成長的蛻變過程。2014年《國務院關于推進文化創意和設計服務與相關產業融合發展的若干意見》的發布,對設計產業在整個國民經濟中的地位和廣泛認知起到了決定性的作用,是設計產業發展的里程碑,也是首次將文化創意和設計服務提到了一個空前的高度,把設計與相關產業融合發展、轉型升級,以及技術創新、業態創新、內容創新、模式創新和管理創新相結合,推動設計成為打破行業和地區壁壘、跨界創新的重要抓手。

給我感受最深的另外一個變化是:中國的設計力量慢慢在國際上嶄露頭角,地位也在逐步提高。記得七八年前,如果和國外設計周合作,或者邀請國外設計品牌參加本土設計周,基本上都要承擔對方的各種費用和各種遷就;而近年來隨著中國經濟的發展和中國設計實力的提升,在與國際之間的合作越來越平等和規范化。一些國際品牌的參展商也是按照上海設計周展覽收費標準支付相關費用,或者進行同等資源的置換,比如互相邀請參與各自的活動,互換場地或互相承擔人員成本等,在一些專業活動的規模和效果上也得到更多認可。

幻影智能飛碟車

VR劇場

可進行奇特互動的“時空任意門”

在上海設計之都活動周的官網上看到這樣一句話,“設計是設計一種生活方式,讓生活的每個細節更完美。上海設計周正走在設計的路上。”這兩句話很有意思,請您為我們解讀。

何炯:這段話表達了兩層意思:

1)好的設計應成為生活的一部分,從生活方式到生活態度,從生活環境到生活服務,從物質內容到精神世界都需要“設計”的參與;設計是滿足人們美好生活的需求,提升城市居民的幸福指數的重要手段。

2)每一屆上海設計周都是一次自我挑戰和自我更新的再設計歷程;也是一場對于設計的再定義,以及對習慣思維的顛覆、創新和實踐過程。設計是沒有終點的,每一天都是在路上,每個過程都是一場修行。我們的堅持是為了營造一種支持創新的環境以及對創新的寬容和理解。在尊重專業的同時,偶爾嘗試打破專業做一些新東西和新模式。任何新鮮事物都是在探索中完善和前行,在傳承和創新中成長和成熟。正如吳曉波所說:世界如此之新,一切尚未命名,美好剛剛開始。

從2012年首屆上海設計周誕生之初,從一場大型論壇起步即開啟了上海設計周的創新破界歷程。2015年的第四屆上海設計周是重要的轉型之年,即成立了由三家國企共同投資的上海設計周運營公司,開啟了上海設計周的市場化實踐之路;這是一次艱難的蛻變,從之前的政府全買單逐步跨向市場化轉型,各種不理解和爭議蜂擁而至,特別是對上海設計周主場展覽開始實現售票方式引發了種種非議。而我們認為:之所以嘗試收費制,是為了還設計一個應該有的尊重,同時也是通過市場化來檢驗和促進設計周的有效提升。2016年第五屆上海設計周是一場逆襲之戰,售票數較上一屆增長了8倍,高峰時段需花費 1 個小時排隊購票。2017年第六屆上海設計周開始嘗試通過共同模式引入專業合作團隊,并推出具有專業水準的系列國際化跨界論壇。2018年破界之屆的上海設計周又一次大膽突破,把主場展覽從 13000 平米擴增到近 25000 平方米,包攬了上海展覽中心的全館,增加了設計365商業延伸的內容版塊,真正把設計周逐步向 365 天輻射。我們每一年的創新都在做未來不同定位方向的嘗試,希望通過市場的反饋和爭議,為上海設計周真正以全新模式的成功亮相打下基礎。

非遺再設計

上海設計之都活動周在官宣中提到“成為工業設計革命和生活方式創新的推動力量”,那么在推動整個工業設計領域創新和發展等方面,設計周以及您和您的團隊認為應該起到/能起到什么作用?為業界帶來怎樣的影響?

何炯:上海設計周不應僅是有顏值、有故事、有人氣的設計活動,更應該成為工業設計革命和生活方式創新的推動力量。多年來我們也是本著這樣的初心去探索和實踐的。不同階段設計起到的作用和價值也是不同的。設計周創立之初,我們更多地是營造氛圍、傳播理念,挖掘優秀的原創設計及設計相關品牌,幫助他們展示和推廣,多年來已有幾十個品牌通過設計周成長起來。而隨著經濟的發展市場越來越成熟,上海設計周慢慢開始考慮利用多年來在文化、藝術、科技和商業等領域的多種資源,為企業和行業提供增值咨詢和對接服務,如:為正在轉型中的傳統品牌、正處于擴大品牌知名度的新品牌,以及之前為行業提供技術研發服務的系統集成商和專注于外貿OEM的制造企業,為他們提供新的發展思路、合作渠道以及各種有價值的跨界資源,幫助他們在設計周的新亮相成為成功轉型和突破發展瓶頸的一個有效轉折。通過我們參與的各種跨界合作的示范模板,引導各行業間的融合創新發展方向。

未來的工業設計或許也需要重新定義,無論是站在使用者和市場化的角度,還是涉及多學科多行業的技能,它的系統性和生態化的特點將越來越凸顯,這也將給我們的設計從業者打開了一扇通向未來無限可能的大門。同時,我們也承擔著對C端客戶的消費引導和創新生活方式的推動一責。只有讓大眾接觸到和了解到更多新概念、新產品、新技術、新模式、新物種、新場景和新玩法,才能真正帶動B端市場面向的潛在消費趨勢。

上海設計周也更應該有所創造:創造一些不同,一些參與,一些經歷,讓可能的奇跡有了誕生的勇氣和綻放的機會。我們應站在更高的維度去思考設計與城市、設計與生活、設計與自然、設計與人類的關系。我們希望設計周的舉辦,通過對生活方式的再設計,改變消費習慣和時尚認知;通過對商業模式的再設計,促進業態創新和產業升級;通過對生態體系的再設計,推動城市更新和社會進步。設計不應該只是設計師的專利,每一個人都可以將自己的創意付諸實踐。讓設計走向大眾,融大眾的行為于設計之中,從而成為人人的設計和人人的行為。讓大眾受益為人類造福!

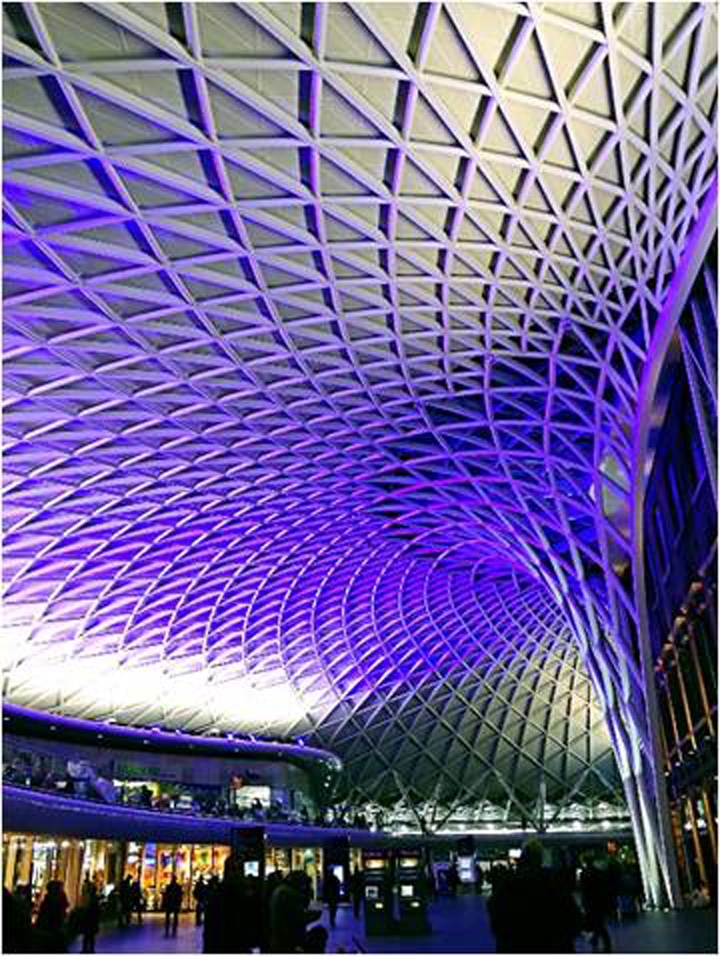

倫敦地鐵:古老與現代的完美邂逅(圖片來源:網絡)

2018年的上海設計周將未來科技與工匠精神同時展現了給觀眾,這是否就是對“破界”理念的踐行?

何炯:設計的目的是解決問題,傳遞價值觀。在當今設計手段多元化,專業邊界不斷擴展和模糊的形勢下,跨行業的設計合作實踐成為設計最有力的手段。我們希望設計能承擔一種“延續”的責任,把歷史文脈的精髓延用當代手段表達;把當下的“設計”變身后續的再利用,延續其更多價值。好的設計應發揮“連接”的作用,在連接歷史和當代中創新,在連接今天和未來中成長,在連接人類和自然中升華,在連接不同世界中創造更多的不可能的可能……我們所推崇的工匠精神應該是“新工匠精神”,也就是具有創造新價值的工匠精神。無論是非遺的傳統手工藝還是新科技,這些都是基本元素和手段,本身并不具備市場價值,只有通過設計進行有效轉化,成為符合當代需求的傳播形式或商業模式,才是“破界設計”實現的真正價值。

2018上海設計周主場展覽中最受歡迎的三大必曬打卡點既是“破界設計”的創造的新物種。一是由著名設計師王平仲先生創作的巨大金字塔造型的主門頭,不僅是設計展的入口,也融入了更多體驗和創意的藝術裝置,每一個板塊和部件在設計周結束之后,可以通過再設計可持續利用,重組成其他新奇有趣的家俱,延續了設計的價值;二是位于序廳入口的沉浸式非遺公共藝術裝置 《百鳥林》,吸引了眾多人的目光,通過對傳統非遺的再設計,集合非遺織染繡技藝的數十條花布、繡帶垂掛而下,融合了新材料和音效,讓行走其間的人們宛若在樹林中穿梭,悅耳的鳥叫聲此起彼伏,讓大眾通過公共藝術裝置的體驗對傳統文化和技藝有了全新的認知;三是互動藝術裝置《瞬 息》,數百把油紙傘共同組成了一個像素點陣,通過掃描場地中的二維碼,可以將文字信息從手機傳送到裝置上,并通過傘面的開合展現在空間中,從而創作出屬于自己的獨特瞬間和感受,這個破界創作的作品,更符合當代年輕人的參與特點和傳播方式,設計周之后這個作品被送到法國設計雙年展上進行亮相,同樣成為了現場熱點,同時該設計團隊也獲得了眾多商業品牌的關注及合作機會。

上海設計周從2014年開始就設立了非遺再設計的版塊,多年來堅持至今,并在2018設計周上獲得了廣泛矚目。保護非遺、激活非遺、振興非遺,需要用創新思維進行打破常規的設計再創造。不僅在材料創新、工藝創新和功能創新上進行“再設計”的介入,還要結合當代的新穎的傳播途徑和VR、AR的科技表現手段,讓豐富多彩的文化元素能夠帶來非常直觀的認知和連接。當然,目前非遺仍面臨著資金短缺,傳承人、使用者老齡化,市場開發、評估、預測不夠成熟等問題,非遺和金融的結合勢在必行。這些看似“顛覆”的新維度,實則是同臺交流分享的化學反應,給非遺發展提出了新思路,因為這樣的“顛覆”架起了從體驗到認同再到問題解決的橋梁。尊重傳統,顛覆傳統,才是對傳統最好的傳承。

查令十字路站壁畫

在整個設計領域,上海的城市設計氛圍非常濃厚,作為全球22個設計之都之一,上海的特色是什么?您認為其他哪些城市的哪些地方值得學習借鑒?

何炯:上海又稱為“魔都”,一個讓人著魔的魅力之城,既傳統又前衛、既繁華又精致、既個性又包容,上海是復古時尚、中西合璧,跨時空跨國界的完美統一體。上海對于設計的認知是實際的,也是創新的,更是超前的,既注重于美好生活方式的設計,也會關注商業模式創新、產業轉型升級的設計,以及城市規劃和城市更新方面的設計。正如上海設計周在愿景中提到的:推動造福人類的再設計/成就融合跨界的大設計/創造引領未來的新設計。

再有,當設計擁有了自己的靈魂,便會釋放力量,影響周圍的環境,擦出與城市間互動的火花。經過時間的洗滌后,人們依舊能夠被它感動,進而融為人們生命活動的一部分。面對設計,我第一想到的是人性化設計,第二想到的是使用者的體驗設計,第三想到的是設計的意義與價值。作為一個從事與創意設計相關工作的非專業設計人員,我時常在思考這樣一個問題:中國的設計與國際先進城市之間的差距到底在哪里?或許以下兩個案例會給到我們一些思考。

案例1:“感悟倫敦地鐵的設計生命力”

2014年去英國參加倫敦設計周期間,在倫敦的一周內真正體驗了以地鐵作為主要交通工具的便捷性,也讓我深深感受到了這座城市最有溫度的跨世紀設計,回滬后撰寫了一篇感悟。

“此次出訪英國倫敦全程主要以地鐵出行,雖然較累,卻讓我感受到了倫敦不一樣的地鐵文化和設計者的匠心獨運。

倫敦的地鐵誕生于150年前的英國工業革命和大英帝國峰端的維多利亞時代,是世界上第一條地下有軌交通系統。地鐵見證了這個國家工業化到現代文明的全過程,雖年代久遠卻線路通達,雖設施陳舊卻堅實耐用,多少年來一直吭哧吭哧滿負荷在運轉,煥發出跨世紀的磅礴生命力。

倫敦的地鐵站依然保留并使用著百年前的老站,150年歷史的倫敦地鐵,它確實有些老,扛不住因節慶而激增的人流,扛不住設施的慢慢老化,留下陳舊的、被潮濕侵蝕的痕跡。除少數幾個新建車站外,多數站并無寬敞豪華的大廳,站臺寬度僅3米左右,但由于信號控制系統先進,運營調度良好,使得班次間隔設計科學,交通高峰時段的班次僅相隔1分鐘。

今天倫敦已建成總長420km的地鐵網(其中160km在地下),共有273個車站,12條線,幾十個交會點,倫敦地鐵規劃完善,民眾出行十分方便快捷,不出站即可在交會站內換乘其它線路即可到達倫敦所有的地區。倫敦地鐵四通八達,與火車站、機場聯為一體。全市有50多個火車站,幾乎所有火車站大廳里都有地鐵進出通道,確切地說,地鐵的上面就是火車站,下了火車換地鐵,出了地鐵上火車,加上許多地鐵站設有汽車自動停車場,旅客換乘非常方便。從市郊來倫敦上班的人通常是汽車、火車、地鐵,一環緊扣一環,省時不少。

也許我們搭乘倫敦地鐵的時間不在高峰期,我轉乘的幾條線路都沒有出現異常擁堵的情況,人們上下有序,氣氛和諧。對于坐慣了擁有闊車廂的國內游客來說,倫敦的地鐵車廂空間狹小。而且車子行駛到高速時,聲音異常刺耳,當地乘客已習以為常。沒有電視,廣播只是簡簡單單報站。

多票種和多票價是倫敦地鐵運營的又一特點。車票分為單程、往返、日票、周票、周末票、月票和年票等諸多種類,票價則根據區間和時段不同有所差別。比如,除周末和節假日外,每天上午9時30分前為交通高峰時段,此時買一張日票要比非交通高峰多花兩英鎊多錢,因此,沒有急事的人,一般會等到高峰過后再出行。用票價調節高峰時段的客流,也算是倫敦地鐵運營設計的一個絕招。

雖然倫敦地鐵老是老了點,但卻不乏味,每個站的背后都有著自己的精彩故事。倫敦的歷史和文化被細致刻畫到每條線路上。如海德公園站通道的墻壁上描繪的是英國1851年在當地舉辦第一屆世界博覽會時的情形;因福爾摩斯探案出名的貝克街,地鐵站臺的墻壁用一塊塊印有這位大偵探的頭像的馬賽克貼成。很多站也被裝飾得如藝術品,即使是普通的一站也有著很漂亮的藝術壁畫。

倫敦地鐵非但不乏味,而且還是個充滿溫情的地方。地鐵入口的信息提示牌經常會有名人警句、幽默的溫馨提示,車廂內不經意會發現各種題材的詩歌。市區中人流相對密集的地鐵站、通道中總會有一個個的“藝人角”。地上貼出一個彩色的半圓形舞臺,只要有才華,就可以隨意又正大光明地站在那里展示自己了。平時總會感嘆倫敦怎么會有那么多有個性又有才華的人?想必離不開這里自由的氣氛和土壤。

倫敦地鐵也培養并促進了這里人們的閱讀習慣。你一進車廂,經常能看到一排攤開的報紙、書籍,或者捧著Kindle電子書的人們。另外,地鐵也儼然是 “獵取信息”的地方之一。扶梯間、在通道處,總有各種海報和手冊,除了極少量的產品廣告外,大部分都在告訴你最近的活動、電影、音樂劇信息……我的很多出行規劃都受益于這些信息。

因為其強烈的文化標志性,倫敦地鐵站常常成為電影取景的重要題材。007詹姆斯·邦德動作片《天幕墜落》本來要取景圣殿站(Temple),后移師查林十字車站(CharingCross)。國王十字車站既是地鐵站,也是火車站,電影《哈利·波特》在此取景拍攝。

不僅僅是電影取景地,廢棄的地鐵站還被改造成博物館、畫廊、酒吧,變身成文化休閑中心。在一項名為“設計倫敦”的比賽中,獲得一等獎的設計是將倫敦牛津街底下廢棄的地鐵通道改造成城市蘑菇公園,設計師巧妙利用了地鐵通道內的通氣孔,這一大膽的創意獲得評委們的一致好評。

地鐵是現代都市最重要的交通工具之一,地鐵站的規劃與設計體現了一個城市公共環境設計的品質,以及設計師對歷史、文化、人性的理解和豐富的專業知識體現。百年的地鐵老站與現代新站牽手形成了一幅跨世紀的地鐵應用圖。在這里可以看到歷史流淌的痕跡,亦能感受時尚的氣息和人文的關懷。所以,設計不是一味摒棄老舊,而是在傳承中創新,以人為本的設計才具有持久的生命力!”

案例2:“設計的本源”

“2012年去美國考察的時候,途徑洛杉磯市區時,導游指著一幢尖頂的建筑告訴我們這是市政府大廈,然后又指著旁邊一幢白色的高層建筑問我們:你們猜這個是什么建筑?從博物館到大劇院,從辦公樓到市民活動中心,我們一路猜下來居然沒有想到這棟樓居然是監獄,真是讓我吃驚不小。導游開玩笑說,這個是美國政府特意而為之的規劃設計,目的是為了時刻提醒從政者要廉政并有作為,否則你的辦公室將直接“搬”到隔壁大樓內。我再仔細打量這幢建筑,其與周圍街道并沒有傳統意義上嚴密的隔離,而是一個個能看到外面世界的鐵欄桿,看不到崗樓、崗哨、鐵絲網,也沒有武裝守衛,沒有標志性大門,唯一的區別是窗子的設計有些與眾不同,樓群所有窗戶都是外凸狹窄條形有機玻璃,人的頭伸不出來,但卻能最大限度地看到外面的世界,享受陽光呼吸新鮮空氣。我當時有些震撼,我贊嘆城市規劃師觸動人心的規劃選址,我欣賞建筑師直指人性的精心設計,這是“自由”與“監禁”的最直觀的撞擊,監獄的設計本身已經完成了一切繁雜的說教。罪犯在被囚禁的過程中看外面世界的自由,其必然會觸發內心最深層次的渴望,也能喚起囚犯最初的善心,時刻激勵自己好好改造爭取早日重獲自由。這種關愛的設計必定是在經過對囚犯心理學研究的基礎之上形成的,也是對人性哲學思考之上而完成的。我站在監獄外,自由的世界里看著它,感嘆著自由真好!

在美國另一個感觸是那些通體亮黃色,擁有一個長鼻子的校車,美國校車的外型幾十年未變,美國校車是安全的代名詞,所有的設計,所有的改變全部為安全服務。在美國的校車上,都有一個伸縮的橫桿,上面寫著紅色STOP,只要司機把這根橫桿伸出來,它的權限就是最大的,比警車,紅綠燈權限都要大,可以說校車是美國最高級別的特權車輛!

從監獄到校車,城市發展、社會發展與創意設計產業之間的關系已經越來越緊密,好的政策好的改革方向要有效落實,依托創意設計往往能事半功倍;同樣,設計不再是一個孤立的行為,只有符合城市和社會發展的設計才具有真正的價值。”

站臺上特別用彩繪標示出藝人表演區(圖片來源:網絡)

面對新的發展機遇和挑戰,請您介紹一下2019年上海設計周的規劃和亮點

何炯:在經濟瞬息萬變的當下,井噴式的新技術和新產品造就了新的市場生態,設計正與各行各業 融合滲透,從有形到無形轉變著,改變著我們的生活方式。我們要做的就是讓創意設計不斷打破原有的壁壘,用破界思維和跨界實踐去融合、去嘗試、去創造更多的無界的奇跡;讓更多新鮮的想法和事物不斷涌現。不破不立,不破無新,上海設計周的平臺應成為獨具上海特色的全球創意聚集高地。

得益于多年運營“上海設計周”項目的經驗,我們有機會直面各行各業的最前沿,了解第一手的信息,平臺的優勢給了設計周一個獨特的視角,我們能看到光明的未來,也能看到潛在的危機。作為一個官方背景的項目,設計周也在盡自己所能,創造最好的機會,為上海乃至中國的原創設計發展貢獻自己的力量。

2019上海設計周規劃

各種邊界被打破,無界的新秩序正在建立。各種創新設計正從內容、形式到運營模式改變著設計周,讓各種不可能成為一種可能。2019上海設計周將會站在“設計再出發”的新起點,去反思,去改變,去創造……

◆ 上海設計周 – 不變的愿景

打造設計夢想共同體

釋義:以尊重自然、維護人類的長遠利益為前提,注設計對生活改善、品牌提升、業態創新、產業升級、城市更新、社會治理以及生態保護的價值和作用;激發眾人的創意,構建全球協同化的設計共同體,推動造福人類的再設計、成就融合跨界的大設計和創造引領未來的新設計,讓設計助力中國夢早日成真。

◆ 2019上海設計周 – 定位

全球設計新理念、新產品、新應用和新模式的創造舞臺和發布平臺;設計與文化、藝術、科技和商業碰撞的跨界盛會。

◆ 2019上海設計周 – 主題

設計再出發

◆ 2019上海設計周 – 關注

人、城市和自然的關系

好的設計讓【人】更愉悅,讓【城市】更宜居,讓【自然】更和諧。

◆ 2019上海設計周 – 創意核心

“界”:用破界的思維,進行跨界的實踐,打造無界的奇跡。

◆ 2019上海設計周 – 聚焦領域

聚焦設計與時尚新生活方式、設計與智能科技新應用、設計與生態發展新趨勢三大板塊,通過設計與文化、藝術、科技、商業模式以及行業應用跨界融合,推動設計創新成果的有效轉化,營造生活美學教育的體驗環境和新傳播方式。

◆ 2019上海設計周 – 四大板塊全面聯動

1.主場展覽-設計魔都 / 設計跨界論壇

2.分場館 / 全市聯動

3.長三角 / 國內 / 國際合作

4.商業延伸 / 設計365平臺

◆ 2019上海設計周——主場展覽“設計魔都”全新亮相

設計?魔力館——創造新認知和新世界

設計?魔性館——創造新生活和新個性

設計?魔界館——創造新商業和新產業

設計?魔聚場——創造新舞臺和新模式

設計?魔變廣場——誕生新場景和新玩法

設計?魔界論壇——碰撞新觀點和新趨勢

2019上海設計周亮點

1.更多再創造的可能性

2019上海設計周圍繞主題“再出發”,首先對“上海設計周”自身使命進行"再出發"的反思。作為建設上海“設計之都”的推進性活動,我們應發揮自身的平臺優勢,更多地關注具有引領性、探索性、實驗性和創造性的設計。

一是圍繞設計內涵的“再出發”,我們希望突破原有的“設計”概念,通過對產品設計、多媒體設計、交互設計、服務設計、商業模式設計等多重設計理念的融合,深入挖掘“設計”的可能性,重新激發“設計”的活力;二是圍繞設計新價值的“再出發”,“設計”作為一個橫向的跨產業鏈端口,在原有的垂直轉化價值之余,應更多地發揮紐帶和潤滑劑的作用,進一步探索跨界融合的可能性,力爭激發商業創意,突破行業瓶頸,推動產業轉型。

2019年,我們將更關注創新和跨界,從自身做起,顛覆傳統的展會形式,推出更多的創造性“新物種”、“新模式”和“新玩法”,將會給觀眾帶來前所未有的觀展新體驗。

2.推出 3 + 30 + 365 模式

2019年,上海設計周聯手商業合作伙伴,共同推出了文商融合的新范本-設計365移動博物館。主場展覽期間,場地和時間限制了更多的觀眾近距離接觸設計的美好。為了更好地展現優秀的作品,2019年,設計周再次突破自我,在3天主場展覽之后,將優秀的內容移師商業空間,進行為期30天的延伸展覽,讓好的設計不再匆匆而過,讓更多的觀眾可以近距離領略設計之美,共同探索設計的商業價值。同時,由上海設計周延伸出的365天“新定義主題產業”板塊也將逐步亮相市場。

3.管中窺豹——預見未來 創造未知

上海設計周將成為中國設計走向世界舞臺的綜合推手,在2019設計周期間,將發布一批顛覆性的原創IP跨界新場景、新物種和新模式,通過營造一個激發想象力的自由環境,創造出更多的奇跡。

4.對設計進行再設計——全新論壇形式

5場論壇+3場表演+1場大師講座+N次深度對談,2019上海設計周主場論壇將顛覆傳統臺上臺下的論壇形式,打造震撼的沉浸式全場景思辨擂臺。

當我們對設計的需求不再滿足于對人造事務的構想與規劃時,我們開始重新定義“設計”本身及其客體。我們轉而將目光對準社會的生態體系、文化發展形態以及人與人之間交互的邏輯。2019上海設計周,50位來自全球的設計師、藝術家、科學家、媒體人及管理者,對于后人類時代將面臨的挑戰與機遇,將從“解決問題”到“提出問題”,重新審視“設計”的意義與角色。

在新的一年,讓我們放下過往,重新出發,置身于這偉大的時代風暴中,接受挑戰,感受新的世界,堅持奔跑,一起遇見未來如期的美好!

貝克街站臺上福爾摩斯剪影墻